なぜ万博への参加を決めたのか。「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現に向けて、エデュテインメントの可能性を追求するプロジェクト。

「エデュテインメントを通じて、人生をより前向きに、より豊かに!」を経営理念とする㈱小学館集英社プロダクション(以下、ShoPro)は、夢中になる「学び」、心に残る「遊び」を生み出すために多岐にわたる事業を展開しています。

「エデュテインメント」とは、「エデュケーション(教育=学び)」と「エンタテインメント(娯楽=遊び)」を合わせた造語で、「学び」であっても「遊び」であってもすべての世代の人たちにとって「楽しい」「ワクワクする」という要素が最重要となります。

そのShoProが、現在開催されている「大阪・関西万博」(期間:2025年4月13日~10月13日)に「TEAM EXPO 2025」プログラムの共創パートナーとして参加しています。大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現に向けて、2023年、社内に「TEAM EXPO 2025プロジェクトチーム」を発足させ、セブンパーク天美SDGsこどもフェスタへの参加や、アーバンリサーチをはじめ他の共創パートナー企業と連携したイベント実施、大阪府八尾市における主催イベントへの協力などを通して、連携する団体を増やしています。2024年には「未来の教育デザイン」と題した万博公認のテーマセッションを開催し、さらに万博開催中の7月20日には「TEAM EXPOパビリオン」にも参加しました。

東京に本社を構えるShoProがなぜ大阪・関西万博の趣旨に賛同し、その活動に参加することにしたのか。キーワードは同社の理念にもある「エデュテインメント」。様々な社会課題にエデュテインメントを通してチャレンジし取り組む「TEAM EXPO 2025プロジェクトチーム」の活動について、その想いや実現したいことなどを、プロジェクトを代表してリーダーを務める稲邉英士と島田正吾に話を聞いてみました。

―ShoProが大阪・関西万博の共創パートナーとして手を挙げたきっかけとは?

―ShoProが大阪・関西万博の共創パートナーとして手を挙げたきっかけとは?

稲邉:当社の関西オフィスには、幼児教育を展開するキッズ教育事業部、社会教育の公共事業の受託などを行なうパブリックサービス事業部、保育園の運営などを行なう小学館アカデミー(2023年、ShoProから保育部門を保育の専門会社である株式会社小学館アカデミーに吸収分割により移管)といった、教育に関わる部署が集まっています。同じ「教育」に携わる者同士、関西オフィスの総力として何か取り組みたいと考えていました。できるだけ目指す形が揃うように、2025年“大阪・関西万博”の開催に合わせ、この機会を活用して教育の事業者として何か貢献できることはないかと検討する中で、日本国際博覧会協会(万博協会)の※「TEAM EXPO 2025」というプログラムに出会いました。

当社のコンテンツや教育サービスを提供し、主に関西圏の自治体や企業の皆さんとパートナー関係を作り、当社を知っていただいて、将来的に新しい事業につながれば良いと考えました。

※「TEAM EXPO 2025」のプログラムはSDGsの達成に貢献するために多様な参加者が主体となり、理想としたい未来社会を創り上げていくことを目指す取り組み。

島田:幸い、プロジェクトを立ち上げた2023年当時は、「TEAM EXPO 2025」プログラムでの具体的な活動※「共創チャレンジ」の中で子どもたちの教育を焦点に取り組むところが、まだ少なかったように思います。共創パートナーは2021年から始まっていますが、後発でも活躍できる場面がたくさんありそうだ、という点も参加を決めるうえで大きな理由となりました。

※「共創チャレンジ」とは大阪・関西万博のテーマを実現するため、自らが主体となって未来に向けて行動を起こしている、または行動を起こそうとしているチームの活動のことを指します。

稲邉:大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」ですが、様々な教育事業に携わる企業としてどのように未来社会をデザインするのか。それはまさにチャレンジでしたね。

島田:はじめは、同じく共創パートナーに登録している企業や自治体とのイベント開催や協力というかたちで、従来の当社事業の延長線上で共創チャレンジを実施していましたが、昨年は大阪大学のご協力を得て、『これからの教育の“可能性”を考える 未来の教育デザイン』というテーマセッションを開催しました。同じ小学館グループの株式会社こどもりびんぐ、ワンダーファイ株式会社と力を合わせ時間をかけて準備し、当日は教育関連企業、異業種の企業、複数の自治体の皆さまなど、本当に想定以上の方々にお集まりいただき、とても濃い時間が共有できました。また、開催においてご協力いただいた企業の皆さまとの関係性ができたことは、何よりも有意義でした。

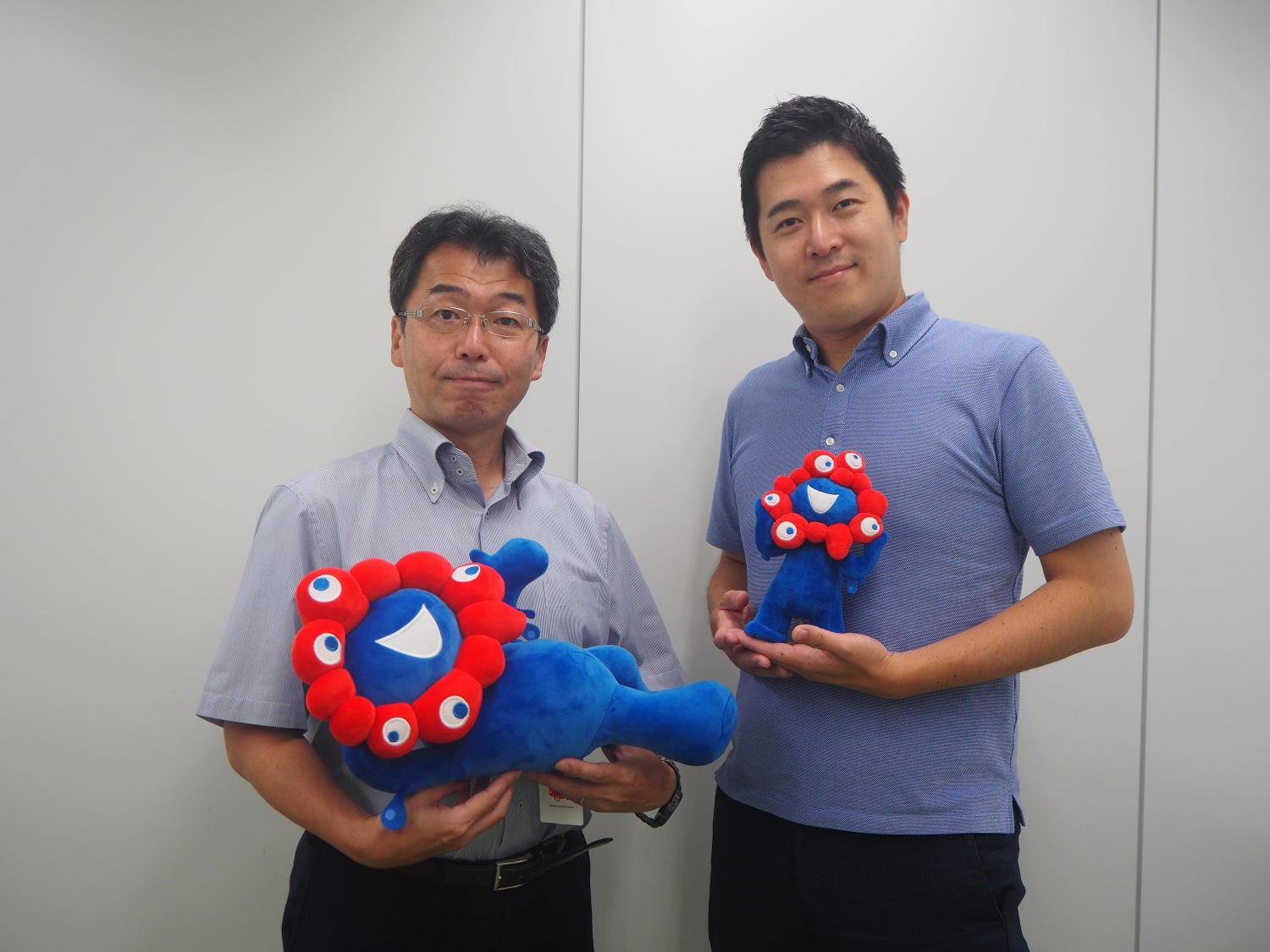

稲邉英士(左)と島田正吾(右)

―このプロジェクトの中での大きなテーマ「エデュテインメント」とは何か?

稲邉:プロジェクトの「共創チャレンジ」としての一連の活動に、「エデュテインメントでワクワクをみつけよう!」というタイトルをつけました。当社の事業を広く認知してもらうためには、ShoProの経営理念にある“エデュテインメント”は外せない、と考えたからです。しかし、“エデュテインメント”という言葉自体は、世の中にそこまで浸透してはいないと思いますので、それ故に「エデュテインメントって何だろう」という、解釈の仕方とその表現に苦心しました。こちらが理解していたとしても相手に理解していただけなければ、その価値は伝わりません。プロジェクトメンバーで検討を重ねた末、ようやくたどり着いたのが、エデュテインメント=演出、という考え方でした。例えば、同じ食材を用いた料理でもシェフや調理方法によって味わいが違うように、あるいは、同じ原作の舞台であっても俳優や演出で面白味が変わるように、形や流れは同じでもその関わり方によって感じ方が違ってくる。私たちは、一人一人の中にある、何かに夢中になったり前向きになれる気持ちを、エデュテインメントという演出で提供したい、我々はシェフであり演出家でもある、そんな捉え方をすると、いろいろなことが腑に落ちて前に進めるようになりました。

島田:そういう意味では、エデュテインメントという言葉にある要素、「あそび」や「学び」といった区別は、実はあまり大きな意味はなくて、私たちShoProが持っている素材(事業)でどう面白く興味深いものに調理してアレンジして提供するのか、が大事だと思います。

稲邉:プロジェクトを進める上で、「エデュテインメント」とは①世の中にある様々な素材を、②ワクワクする気持ちを引き出すために、③アレンジして提供すること、と定義してみました。私たちはエデュテインメントの演出家だと考えています。

―このプロジェクトがエデュテインメントを通して表現したかったことは?

稲邉:一番伝えたかった大切なことは、今の子どもたちに、自分たちの「未来」を信じてほしい、ということです。世界各所で今なお紛争や対立があり、国内では多くの嫌なニュースが溢れ、身の回りでも自分の居場所が見つけられない子たちがいる。それでも、自分たちの未来はまだまだ捨てたもんじゃない、未来は悪くないよ、と伝えたいですね。

当社の幼児教室「ドラキッズ」に通う子どもたちに、未来にかなえたい夢を教えてもらうアンケートを取ったことがありました。すると、私たちが想定する以上に、教室の子どもたちは世の中の問題を解決したい、明るい未来にしたいと強く願っていることがわかり、とても感動しました。現実の中で大人たちがどこか諦めているようなことも、子どもたちは少しも諦めていない。そんな子どもたちの思いを大切にしたい、未来につながる「ワクワク」を、エデュテインメントを通じて見つけてほしい、その願いをテーマにしました。なぜなら「ワクワク」することは、それ自体が生きる力だからです。

島田:「これは何?」「どうして?」が「そうか!」「できた!」になり、それがさらに「おもしろい!」につながっていく。それを増やすのがエデュテインメントだと思っています。そこから生まれるワクワクを知ってもらいたいし、体感してほしい。そのような思いをひとつ形にしたいと考えて、これも挑戦ですが、万博の会場内で共創パートナーが参加できる『TEAM EXPOパビリオン』への参加を決めました。

稲邉:『TEAM EXPOパビリオン』への参加に手を挙げたといっても、そこでのエデュテインメントの具現化はやはり難しかったですね。実際、制約は多かったし活動にもかなり制限がありました。手がかりをつかもうとプロジェクトメンバーそれぞれが実際に大阪・関西万博の会場に足を運び、万博の意義や会場の状況、来場者の様子など、その雰囲気を体感しながら内容を固めていきました。できたらいいな、というアイディアを持ち寄っては、議論の中で壁にぶつかり、宿題を持ち帰って再検討、を何度も繰り返しました。それでも、少しずつ取り組むべき形が見えてくるにつれて、プロジェクトメンバーのそれぞれの思いも揃ってきたように思います。これならいける、とある種の手ごたえを感じたのは、個人的には本番の一か月前ぐらいだったかな、と思います。

―プロジェクトがパビリオン参加・開催する日として決めたのは、大阪・関西万博「学びと遊びウィーク」内の7月20日でした。学校が夏休みに入る時期です。パビリオンを通して何を伝えようとしたのでしょうか。

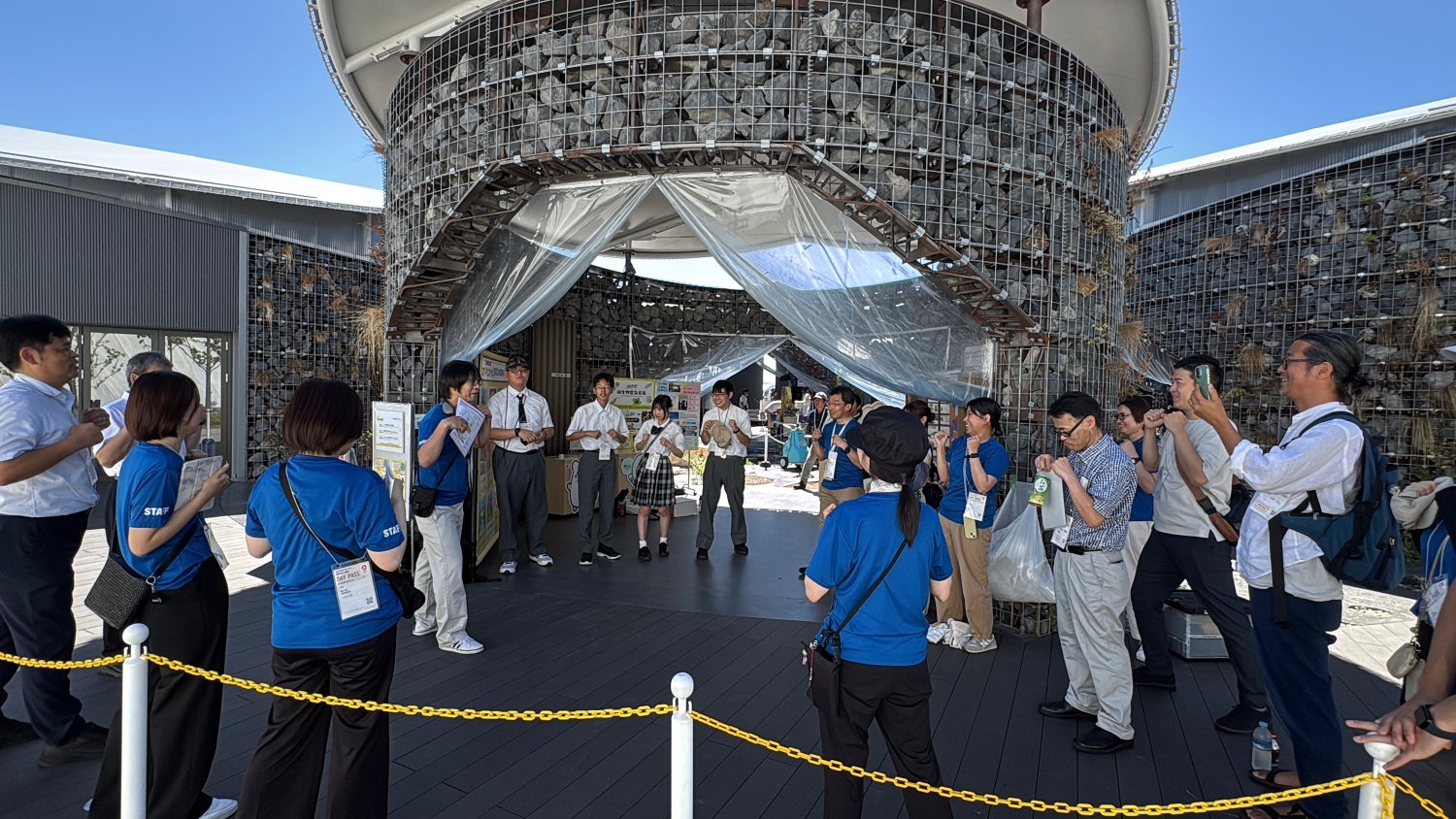

島田:パビリオンは「エデュテインメントでワクワクをみつけよう!」というタイトルにして、展示スペースとステージの二段構えにしました。ステージは三部構成にして、小学館アカデミー保育園で実際に行なっているコンポスト活動から微生物に着目し、その微生物が作るわずかな電気を活用して光らせたり音を出したりする実験や、いま問題になっている海洋プラスチック問題を学びつつ、それを転用した工作(アクセサリー作り)、SDGsをクイズ形式で学びながら「いのち輝くちきゅう」をテーマにしたお絵描きなど、子どもたちが自然に夢中となれるワークショップを用意しました。当社がライセンスをもつキャラクターの『ちこまる』も各種デザインに活用するほか、ステージ上にグリーティングで登場し、子どもから大人まで楽しんでいただけました。

稲邉:パビリオンを通して伝えたかったことは、簡単にいえば「気づき」です。なんでもスマホで解決し、すぐに正解を求めたがる世の中だけれど、自分が体験する「不思議だな」「面白いな」の向こうに「こんなことがあるんだ」「こんなふうにできたらいいな」という感覚に少しでも気づいてもらう。その時の気持ちが「ワクワク」で、その積み重ねを未来につなげてくれたら。それで十分だと思っています。

島田:大阪・関西万博のテーマや理念、コンセプトなどいろいろ掲げられていますが、それを行動・実現するのは結局「ひと」なんですよね。難しい言葉で定義するのではなく、将来、どのような活動をするにしても、そこに人が前向きになれる「ワクワク」という感覚、その種を植えたかったんですね。

稲邉:SDGsにしても※Society5.0にしても、書かれている表現は確かにちょっと難しいですよね。それを実現するために「学ぶ」というよりは、直感的に楽しいと感じてもらうことが重要で、私たちのパビリオンに来場される皆さんや参加してくださる皆さんの心を耕すような時間になったら、と考えました。なので、ワークショップは勉強色を薄めて、「実験」と「工作」と「お絵描き」のコンテンツを持ってきました。パビリオンで体験したことを持ち帰ってもらい、例えばSDGsというような子どもには少し難しい言葉を理解してもらうというよりも、何か考えてもらうきっかけ、何か行動に移すきっかけになってもらえたら。そんなことを狙いました。

※Society5.0の実現とは「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」として提唱されている。

島田:その「ワクワク」の積み重ねが「ひと」をつくる、そして未来を創るということにつながる、という考え方です。

稲邉:つながるといえば、展示ブース内で来場者の皆さんのワクワクすることを付箋に書いてもらって掲示しました。用意したパネルが、皆さんの書いてくれた「ワクワク」でいっぱいになって、掲示しきれないぐらいになって。

島田:「万博、楽しい!」「家族と来れた」など一枚一枚にワクワクの思いが込められていて、とてもあたたかい気持ちにさせられました。ワークショップに参加する子どもたちの楽しそうな表情も嬉しかったですね。

稲邉:「ワクワク」の気持ちはつながっていく。これは私たちが気づかされました。

―このプロジェクトで得たものと、今後の展望について。

稲邉:正直、プロジェクトの立ち上げ当時は、世の中的に大阪・関西万博の開催に懐疑的な人が多かったと思いますし、社内でも本当に開催できるの?とか、そもそも興味すら持っていない方々が多数でした。しかし、プロジェクトとしての活動を重ねるうちに少しずつ興味を持ってもらう人たちが増え、一緒に参加してくれるようになりました。前述の「TEAM EXPOパビリオン」でも、プロジェクトのメンバーだけでなく、社内外の多くの方々からご協力いただき、また激励の声をかけていただきました。仲間というか一体感、そうしたことがこのプロジェクトで感覚的に得られた一番大きなものだったと思います。

島田:他企業の方々とも、いきなり損得勘定ではなくて「何か新しいことしたいですね」という立ち位置からスタートできました。一緒に前に進めて意見交換を通じて最終的にはビジネスになるというプロセスを踏めて良かったです。実際に関西の企業、自治体などからお声がけをいただき、共創パートナー企業と連携した様々な取り組みを実現することができました。また次の取り組みの企画も動いていて、立ち上げ当初で想定した以上の活動ができていることに、正直驚いています。

稲邉:それでいうと、他企業や様々な団体と関わったことで、私たちの事業の可能性についてもあらためて考えました。関西オフィスでいえば教育事業になりますが、それぞれの対象となる年齢層だけではなく、世代や事業を越えてもっといろいろな分野にその価値は届けられると思うし、そこから新しいビジネス機会の創出につながるのだと考えています。

島田:各プロジェクトメンバーもそれぞれ主業務があります。通常業務の範囲内でしか動けなかったり、少しでも前進させることを諦めた時点で、恐らくプロジェクトは成立しなかったと思います。幸い、思いのあるメンバーに恵まれ、また関わってくださった全ての皆さんには、感謝しかないです。

稲邉:このプロジェクトは、大阪・関西万博に参加しTEAM EXPOパビリオンを成功させること自体が目的ではありません。むしろ、ここから先の活動こそが大切で、これからが本番だと考えています。これまでのプロジェクトを通した取り組みや経験を体系化して、つながることができた企業や自治体にShoProとしてできることを提案し、新しいビジネス機会とする活動に着手しています。現在進んでいる案件もありますので、今後の活動にぜひご期待ください!

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ