大学の研究活動を分かりやすく紹介。企業や高校とも連携した企画に多くの市民で賑わった埼玉工業大学

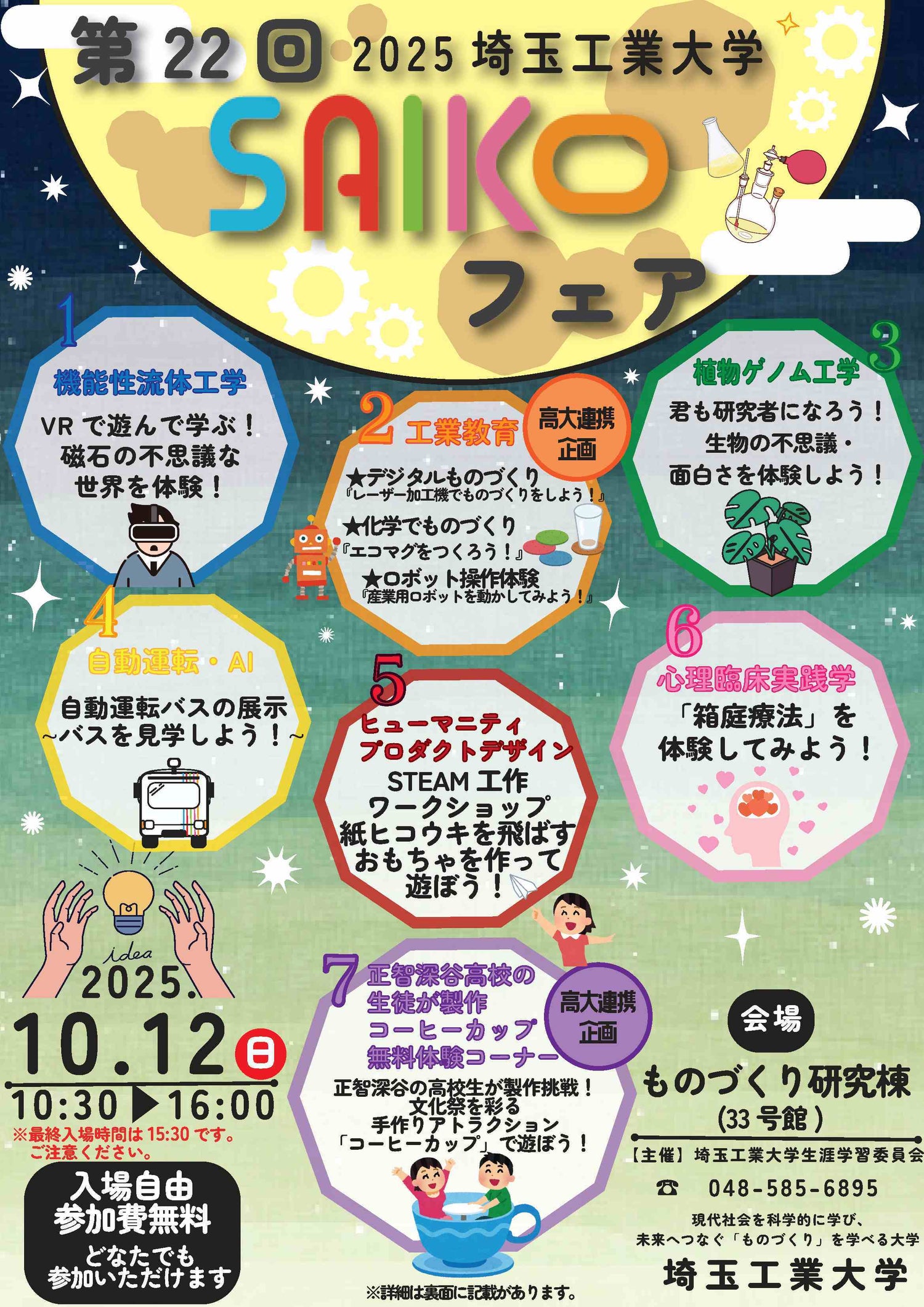

2026年4月に創立50周年を迎える埼玉工業大学(埼玉県深谷市普済寺、内山俊一学長)は10月12日、開催中の学園祭「第49回秋桜祭」と併せて、大学の研究やその活動が、どのような形で行われているのかを、地域住民に見てもらい、理解してもらう取り組み「SAIKOフェア」を開催しました。今年で22回目となる同フェアの会場では親子連れの喜ぶ声が会場内に響き渡るなど、合計約1,600名もの来場者により例年にも増した盛り上がりを見せました。歓声が起きていたのは、「高大連携企画」による展示の体験コーナー。埼工大の新たな可能性や地域連携によるさらなる広がりを示しました。

<コーヒーカップのアトラクション>

SAIKOフェアの会場となった埼工大のキャンパス内にある「ものづくり研究棟」。埼工大を運営する学校法人智香寺学園の学園創立110周年の記念事業で2016年度に建設された施設です。ECO研究センターとして建てられたこの建物は、エコの象徴として建物を支える4本の柱をツリー状に配し、木造で高さのある大空間を実現しており、ものづくりを発信する場として、総ガラス張りの開放的な空間が広がっています。

SAIKOフェア当日、建物内に入ると、正面から子どもたちの「キャー」「回る回る!」といった嬌声が聞こえてきました。今年の出展の目玉ともなった「コーヒーカップ無料体験コーナー」からです。埼工大と同じ智香寺学園が運営する、正智深谷高校(深谷市上野台)との高大連携企画により、実現した企画。遊園地などにあるコーヒーカップを模した丸い形の乗り物とは異なり、木製の四角い箱が4つ。箱に乗り込み、真ん中にあるハンドルを回すと、箱自体が回転するのは、遊園地などの遊具と同じ。ただし、4つの箱の真ん中の位置を中心に回る動力は、大学生らによる“人力”です。外装が黒く塗られた箱は、高校生のアイデアで宇宙空間をイメージし、星空なども描かれていました。

<コーヒーカップのアトラクション(2)>

コーヒーカップは埼玉県深谷市にある正智深谷高校(校長:亀山典幸)の生徒による自作。9月13、14の両日に同高で行われた文化祭「葵祭」で、2年5組(担任:宮﨑絵梨教諭)の出し物として出展されたものです。宮﨑教諭は、「やったことがないこと(できないと思うようなこと)に挑戦しようというクラスの目標から、コーヒーカップを作るチャレンジが始まりました」と語りました。指導を担当した埼工大工学部長の松浦宏昭教授によると、41人のクラスの生徒のうち、13人の男子生徒が製作を担当。女子生徒は木箱のペインティングなどを担いました。人が乗る箱を作る木材や、回転軸などを作る鉄パイプなどの資材は、いずれも地元企業である古郡建設株式会社や木本林業株式会社の協力で提供されたもので、高大のみならず、地元企業も連携した取り組みとなりました。

松浦教授は「設計や木材を切ること、組み立てなどを高校生だけでやるのは大変なので、埼工大の機械工学科のものづくりを専門とする教員や職員が技術指導などでサポートしました」と説明。そのサポートを受けながら、実際に高校生が一から作り上げました。乗り台を四角くしたのは、丸型よりも製作しやすいため。また遠心力がかかった際に、乗り台から飛び出してしまうといった万が一の事故を防ぐため、周りの囲いは子どもの顔が覗く程度の高さとしたことも特徴となっていました。ただし、4面の囲いの高さはおおむね揃ってはいるものの、よく見るとまちまち。これも高校生の手作りならではの”ご愛嬌“といえるような手作り作品となっていました。「多少揃ってなくても、安全面さえ担保していればいいので、高校生に自分でやらせるように、指導する先生方にはお願いしました。高校生自身もずれたことに気付いて直そうとしていましたが、そうした気付きを与えることも重要なポイントでした」と松浦教授は明かします。肝心な部分や箇所の最終チェックは大学の教員らが行いましたが、高校生の自作コーヒーカップはこうして完成したのです。

<高校生のコーヒーカップの制作作業>

1度に乗れるのは、最高4組(1台(箱)最大2人乗り)のため、順番待ちの行列ができるほどの人気に。遊園地などと同じように、電気などの動力を使って動かすのは、モーターなどを使用することによる難易度を回避。そのことに加え、「高校生たちが自らも運営に携わりたい、という気持ちを活かし、安全管理などの大切さも含めて理解してもらった上で、人力でお客さんに乗ってもらうことにしました」と松浦教授は解説しました。

気付くと運転の合間に箒や塵取りを持った大学生の姿が見受けられました。それぞれの乗り台となる部分には、耐荷重300kg程度の台車が使われており、4台の箱にフルで乗車すると1tを上回る重さになるそうで、回転するたびに台車の車輪が少しずつすり減ることによるカスが出ており、それを30~60分ごとにきれいに掃除していたのでした。

こうした高大連携の目的として、松浦教授は「理系人材の少なさに危機感を持っていること」を挙げます。実はこの2年5組は普通科文系クラスで担任の宮﨑先生は英語の教師。それなのに「こうした(製作の)作業が得意な生徒もいて積極的にどんどん作っていました」と振り返る松浦教授は「できるだけ早くこうした体験をすることにより、理系の道に進むには何を学ぶ必要があるのかを知ることができるようになります。それには高校だけでなく、小中学校も含めた連携も考えていきたいのです。子どもたちがきっかけをつかめるよう、我々はいかにサポートができるか。より良い進路を選んでもらう手助けにもなるはずです」と今後の人材育成に向けた展開を見据えていました。

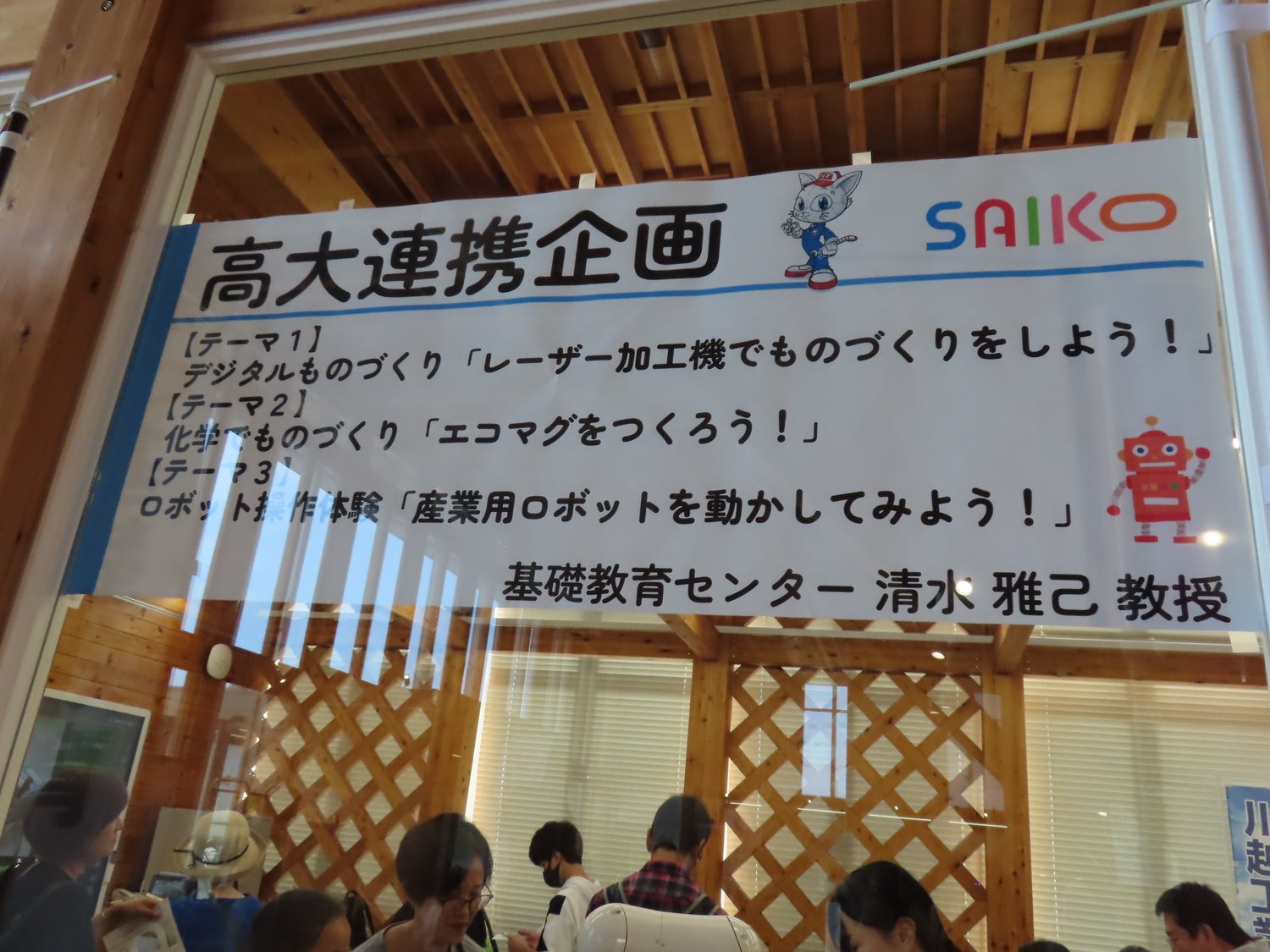

<高大連携コーナー>

別の一画で行われていたのは、産業用ロボットの操作体験です。工場の自動化を推し進める大手産業用電気機器メーカーのファナック株式会社製の産業用の協働ロボットを使い、星形や渦巻き型をなぞるという操作の体験が行われていました。最初に人の手で直接ロボットを動かします。上手になぞろうとしつつも少し見本の星形や渦巻き型からずれて引かれた軌跡もロボットは正確に記憶します。始点に再びたどり着くと記憶は終了、手動でなぞったのと同じ軌跡をたどる工程をロボットが続けていく仕組みです。工場ではこうした産業用ロボットが実際に使われ、オートメーション化を進めてきているのです。さらに同じ一画では、自分が描いた絵をレーザーで焼き付けるものづくり体験や、ペットボトルのキャップに溶かした発砲スチロールで磁石を埋め込んだ掲示用マグネットをつくる体験も行われていました。

埼玉県立川越工業高校、同県立狭山工業高校とともに、ファナック株式会社の協力を得てこの一画を担当した、埼工大基礎教育センターの清水雅己教授は産業用ロボットの操作体験について、「今後、授業などでの導入を広げていかなければないようなものを使い、指導する先生方が、高校生ではなく子どもたちに指導することで、普段だと見落としてしまうようなことに気付きがあればいいと考えています」と話しました。特に産業用ロボットについては「非常に高価な機械なので学校現場にはなかなか導入できず、現時点では先生も教えることは多くありません。今後導入されたときに、どんなところに気をつければいいのか、あるいはどんな授業ができるかを考える機会になってもらえれば。そういうことが、高大連携さらには企業との連携の狙いです」と付け加えました。ちなみに今回、出展された産業用ロボットは最も簡単に操作できる小さいタイプの協働ロボットということですが、一式でおおよそ500万円のシステムをファナックの協力により出展しました。

<高大連携 ファナック株式会社協働ロボットデモ>

人口減少社会にあって、ものづくりの現場ではこうした協働ロボットが今後、大きな役割を担ってくることになります。清水教授によると「従前はロボットが作業する区画に人が入ると危険が伴うため、ロボットの作業場所を囲うための柵があったのです」ということですが、今回出展された産業用ロボットは「人がけがをしないように止まることが出来ていて、危険を少なくした安全性の高いロボット」なのだそうです。「ロボットに作業を任せられる部分は任せて、人間でしかできないことは人間が行うという形で協働するのです。もう産業界では当たり前のものになっているので、ロボットを授業に使えれば、それに触れて勉強できる機会にもなります」とも。産業界の協力も仰ぎながら、現実に活躍している協働ロボットに触れるという貴重な機会を、子どもたちをはじめ広く市民が体験できる好機となりました。「ものを作るためのロボットというのはどんどん進化、DX化しています。今回の取り組みはそれを楽しみながら体験してもらうことです。」と清水教授は締めくくりました。

高大連携コーナーには、のべ500名もの多数の来場者が訪れました。

<高大連携 ワークショップ・サンプル>

埼工大が国内の大学として先端的に研究開発に取り組んでいる自動運転バスについても展示が行われていました。会場の「ものづくり研究棟」の入り口の前には、実際に埼工大のスクールバスをはじめ公道の運行で使用されている大型自動運転バスも展示され、周辺のものや人などをリアルタイムに検知してAIで分析するシステムのモニターで、バスの周りに人が集まっている様子なども見られるようになっていました。

<自動運転バスの展示>

埼工大の自動運転技術開発センター長で副学長の渡部大志教授は、「深谷市で2025年4月から、全長37㎞に及ぶ路線全区間で「自動運転レベル2」の運行を実施している市のコミュニティバス「くるリン」を開発しました。この37㎞というのは、国内最長レベルの自動運転バスの距離で、将来的には運転手のいない「自動運転レベル4」の実現を目指した開発を進めています」と語っています。現在、バイパス部分ではすでに時速60㎞での運行を実現しており、日々、自動運転が進化している様子が、自動運転で実際に走行しているバスのモニターや展示を使って説明されていました。

工学部生命環境化学科の植物ゲノム工学研究室は、ゲノム情報を利用して効率的に「新しい植物をつくる」研究の成果で、普通のシクラメンよりも香りのよい「芳香シクラメン」の新たな色の花を展示していました。シクラメンといえば、「昭和」ブームでもある今、昭和50(1975)年の日本レコード大賞受賞曲でもある「シクラメンのかほり」を思い出す方も多いかもしれません。もともと原種には匂いがあったシクラメンが品種改良を重ねるうちに匂いが薄れていき、「シクラメンのかほり」がヒットした当時はあまり匂いがしなかったそうです。それをバラやヒヤシンス・ユリのような香りがするように改良し、さらにその発色について研究室では研究を重ねているとのこと。生命環境化学科の秋田祐介准教授は「必要な香りを残して花の色を変えるといったことを、遺伝子レベルから研究しています。今は青色を目標として『青く香るシクラメン』の開発を目指しています!」と話します。

<上:植物ゲノム工学研究室のデモ> <下:芳香シクラメン>

人間社会学部心理学科の心理臨床実践学研究室では、「箱庭療法」の体験が行われていました。砂場にいろんなアイテムを置いて、自由に表現する心理療法を「箱庭療法」といいます。表現することでその人自身に沸き起こってくるものなどを活用していく療法といい、多くの人が思い思いの箱庭作りを体験していました。

<心理学科・心理臨床実践学研究室の箱庭療法の体験>

また、工学部機械工学科の機能性流体工学研究室は液体窒素を用いて特別な金属を冷やして、リニアモーターカーのように磁石の上に浮かばせる実験や風船を入れてあっという間にしぼませた後に再び膨らむ様子。さらに分子シミューションの可視化ソフトのVR体験などを参加者が楽しんでいました。

<工学部機械工学科 機能性流体工学研究室のデモ>

また人間社会学部情報社会学科のヒューマニティプロダクトデザイン研究室では、工作キットを使って紙飛行機を飛ばす鉄砲を組み立てる工作が大人気。こちらも長蛇の列ができ、紙飛行機タイプの鉄砲は品切れとなるほどの大盛況でした。

<人間社会学部情報社会学科 ヒューマニティプロダクトデザイン研究室>

さまざまなデモや体験の機会を子どもたちや市民に提供した今年のSAIKOフェア。来年度以降もどんな展示や催しがあるのか楽しみで、文理融合した埼玉工業大学の多様な学問領域に興味を持つ人も多く出てきそうです。

<関連情報>

SAIKOフェアの開催報告 https://www.sit.ac.jp/news/saikofair20251012/

SAIKOフェアの開催案内 https://www.sit.ac.jp/kenkyu/kouza/saikofair2025/

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ