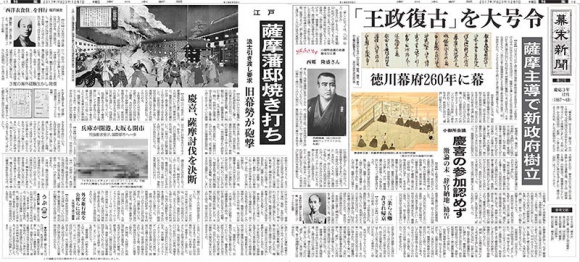

[幕末新聞第9号]将軍が大政奉還 土佐藩の建白受け

2017年9月7日南日本新聞掲載

【京都】15代将軍・徳川慶喜は慶応3(1867)年10月14日、260年余りにわたって徳川将軍家が保持してきた「大政(政権)」を、天皇(朝廷)に返還することを上表した。12日に幕臣らに内示、13日に在京諸藩の重臣を二条城に招集して「大政奉還」上表案について諮問していた。

「従来の旧習を改め、政権を朝廷に帰し奉り、広く天下の公議を尽くし―」。将軍慶喜は、3日に土佐藩・松平(山内)容堂名義の建白書が提出されたのを受け、最終決断したもよう。現状で幕府に諸藩をまとめる力がないことを自覚する慶喜は、土佐の建白を前向きに検討。また政権を返上したところで、朝廷に国内を統治する実務能力がないことも熟知しており、新体制移行後も要職に就いて引き続き国政に携わろうと企図している。

徳川家は、天皇から将軍宣下を受け、政治の大権を預かって国政を担ってきた(大政委任論)。「大政奉還」はこの幕政の根幹を見直す改革で、幕府側にとって「とても受け入れがたい」と考えられていた。

慶喜は、薩摩藩をはじめとする雄藩の動きにも警戒しているもよう。四侯会議でたびたび衝突していた薩摩が、慶喜の排除を主目的に武力改革路線になったとの情報も流れており、機先を制する必要もあった。

二条城では12日、大小目付をはじめとする諸役人を集め、政権を返上する方針を説明。不満の色を示す幕臣は多かったが、「反対」の声は上がらなかった。

続いて翌13日、在京の諸藩(40藩)の重臣が二条城大広間の二の間に集められ、老中板倉勝静が上表案について諮問した。発言はなかったものの、薩摩の小松帯刀ら5藩の代表6人が慶喜への直接意見を求めたため、改めて慶喜が対応した。

慶喜に対して小松は、「時勢を心得た英断」と評価しながらも、「即座に禁裏に参内して大政返上の旨を奏上すべきだ」と忌憚(きたん)なく述べた。

諸藩の了解を取り付けた上で、慶喜は14日に朝廷に提出し、翌日勅許が出された。その際、慶喜は「政権移行の実務は朝廷と小松(帯刀)の間で相談してやってほしい」と依頼しており、その信頼関係がうかがえる。

関係筋によると今後、慶喜が懸案の「将軍職の辞職」について何らかの方針を出すという。

「従来の旧習を改め、政権を朝廷に帰し奉り、広く天下の公議を尽くし―」。将軍慶喜は、3日に土佐藩・松平(山内)容堂名義の建白書が提出されたのを受け、最終決断したもよう。現状で幕府に諸藩をまとめる力がないことを自覚する慶喜は、土佐の建白を前向きに検討。また政権を返上したところで、朝廷に国内を統治する実務能力がないことも熟知しており、新体制移行後も要職に就いて引き続き国政に携わろうと企図している。

徳川家は、天皇から将軍宣下を受け、政治の大権を預かって国政を担ってきた(大政委任論)。「大政奉還」はこの幕政の根幹を見直す改革で、幕府側にとって「とても受け入れがたい」と考えられていた。

慶喜は、薩摩藩をはじめとする雄藩の動きにも警戒しているもよう。四侯会議でたびたび衝突していた薩摩が、慶喜の排除を主目的に武力改革路線になったとの情報も流れており、機先を制する必要もあった。

二条城では12日、大小目付をはじめとする諸役人を集め、政権を返上する方針を説明。不満の色を示す幕臣は多かったが、「反対」の声は上がらなかった。

続いて翌13日、在京の諸藩(40藩)の重臣が二条城大広間の二の間に集められ、老中板倉勝静が上表案について諮問した。発言はなかったものの、薩摩の小松帯刀ら5藩の代表6人が慶喜への直接意見を求めたため、改めて慶喜が対応した。

慶喜に対して小松は、「時勢を心得た英断」と評価しながらも、「即座に禁裏に参内して大政返上の旨を奏上すべきだ」と忌憚(きたん)なく述べた。

諸藩の了解を取り付けた上で、慶喜は14日に朝廷に提出し、翌日勅許が出された。その際、慶喜は「政権移行の実務は朝廷と小松(帯刀)の間で相談してやってほしい」と依頼しており、その信頼関係がうかがえる。

関係筋によると今後、慶喜が懸案の「将軍職の辞職」について何らかの方針を出すという。