宇宙の食システムが地球の食生活を救う!? —— キユーピーが挑む宇宙の食生活創造【キユーピー ミライ研究員】

9月12日は「宇宙の日」。1992年に毛利 衛さんが日本人初のスペースシャトル搭乗を果たした記念日です。それから30年以上、宇宙開発は新たな段階へ進んでいます。今回登場するキユーピーの研究員たちは、宇宙における食の課題解決に挑みながら、その知見を地球上にも生かすことを目指し、日々奮闘しています。なぜキユーピーが宇宙に挑むのか。取り組みに迫ります。

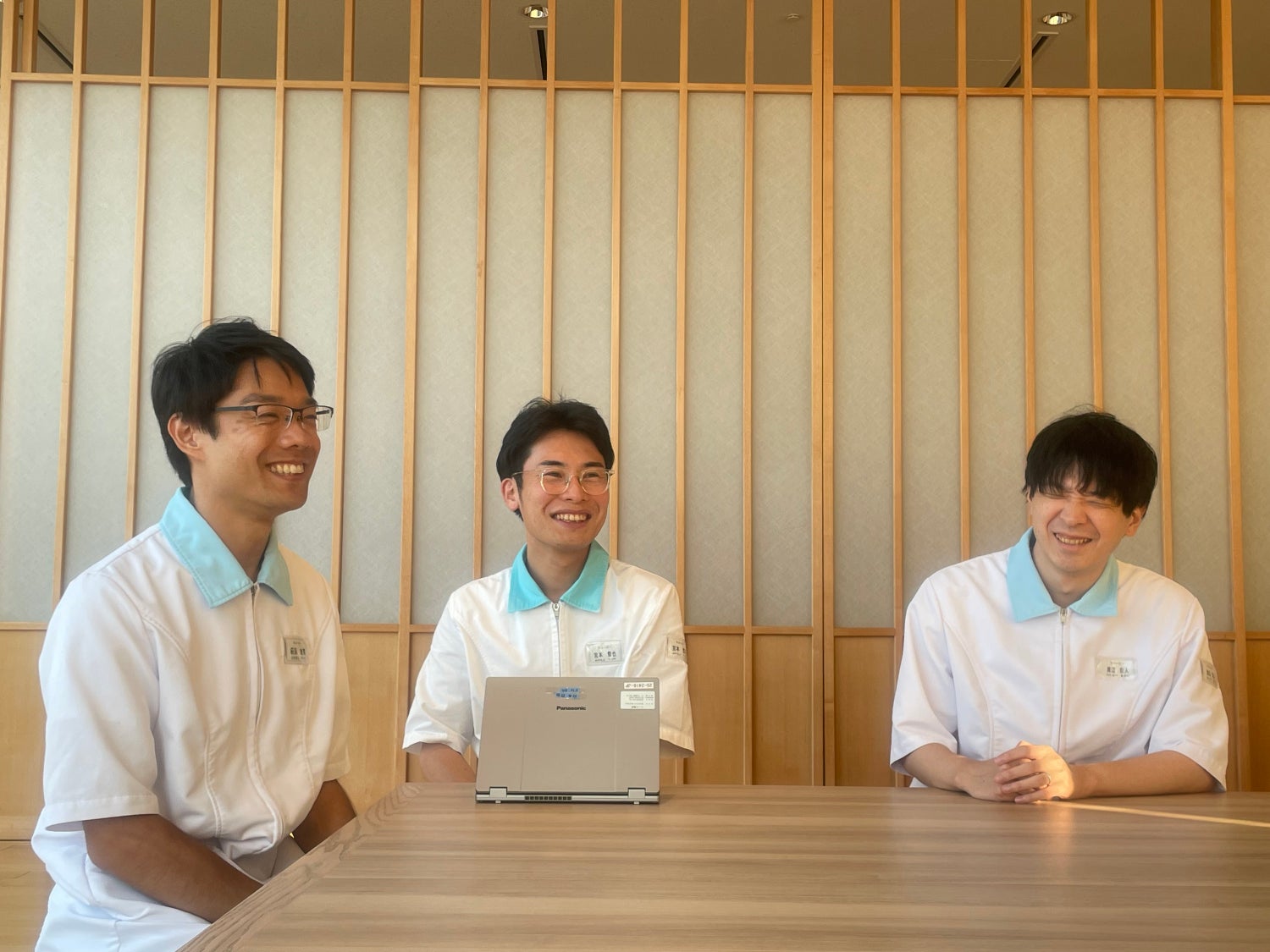

研究員プロフィール(写真左から)

渡辺 聡人:キユーピー株式会社 研究開発本部 グループR&D推進部

宮本 哲也:キユーピー株式会社 研究開発本部 未来創造研究所

萩原 雄真:キユーピー株式会社 研究開発本部 未来創造研究所

『キユーピー ミライ研究員』とは

より良い未来の実現を目指し研究に励むキユーピー研究員たちのストーリーです。目指す未来や研究にかける思いと一緒に発信します。

キユーピーと宇宙、意外な関係性

―― そもそもですが「キユーピーと宇宙」、あまりイメージがないです。

宮本:実は関係があるんです。「キユーピー マヨネーズ」は、日本国内で製造された初の宇宙日本食として、2007年にJAXAに認証されています。2009年には若田 光一宇宙飛行士、2020年には野口 聡一宇宙飛行士の携行品として採用されて、宇宙でもマヨネーズを召し上がっていただきました。

(画像)国際宇宙ステーション(ISS)で撮影された宇宙日本食(C)JAXA/NASA

そしてもう一つ、新たに取り組んでいることがあります。それが、2020年から参画している「SPACE FOODSPHERE プログラム」です。この中で、私たちは地球と宇宙に共通する「食」の課題解決に取り組んでいます。

―― 壮大なプロジェクトですね!でも、なぜキユーピーが「宇宙の食の課題解決」に取り組むのでしょうか?

渡辺:キユーピーは、グループのありたい姿をまとめた「キユーピーグループ2030ビジョン」の中で、お客様一人ひとりの食のパートナーになることを掲げています。食品だけでなく、情報やサービスの提供を通してお客様のQOL(=Quality of Life)向上に貢献することを目指しています。

これを受けて研究開発本部でも「未来の食生活の創造」という独自のビジョンを掲げました。この「未来の食生活」を考えた時に、近い未来、私たちの新たな生活圏になるかもしれない「宇宙」という領域が頭に浮かび、SPACE FOODSPHEREへ参加するきっかけになりました。

萩原:キユーピーは、これまで100年以上にわたって、食にまつわる商品やサービスの開発、メニュー提案などを行ってきました。調理や鮮度保持などの技術力、内食・中食・外食のさまざまなシーンに合ったメニューの開発・提案力、これらの知見は「宇宙」という新たな領域の食にチャレンジする上で、大きな力になると考えています。

―― なるほど。キユーピーだからできる宇宙への貢献がありそうですね。ところで「SPACE FOODSPHERE」はどんなプロジェクトなんですか?

渡辺:皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、近い未来に月面での生活が実現すると言われています。SPACE FOODSPHEREは、厳しい訓練を受けた宇宙飛行士だけでなく、一般の人も宇宙で生活したり旅行をする時代の到来を見据え、地球と宇宙の食の課題を解決するために発足したプログラムです。キユーピーを含め、多種多様な50以上の企業、大学、研究機関などが参加しています。

(参考)SPACE FOODSPHERE

一般社団法人SPACE FOODSPHEREが推進するプログラムで、地球と宇宙に共通する「食」の課題解決に取り組んでいます。2大テーマ「完全資源循環型かつ超高効率な食料供給システム」と「閉鎖空間のQOLを飛躍的に高める食のソリューション」について、ソリューションの創出と、地球と宇宙双方での社会実装を推進しています。

SPACE FOODSPHERE公式サイト:https://spacefoodsphere.jp/

――宇宙の食…。想像が付かないです。どんな課題があるんですか?

萩原:例えば、皆さんの普段の食生活を想像してみてください。「片付けをしてくれない…」「またこの献立か…」といった日々の小さなストレスは思い当たりませんか?宇宙のような閉鎖環境で長期間の集団生活をしていると、こういった小さなストレスが火種となり、人間関係の大きなトラブルに発展して心身の健康を損なうリスクがあるんです。

宮本:もう一つ大きな課題は、地上に比べて、宇宙の食事は楽しさやコミュニケーションが犠牲になってしまうことですね。現在提供されている宇宙食は、栄養面が重視されていて、おいしさや楽しむことを、地上での食生活ほどには実現できていません。訓練を受けた宇宙飛行士の方々はこのような状況にも適応できますが、一般の人たちが宇宙で生活する世界の実現においては大きな課題です。

宇宙で生活する時代が到来!?閉鎖環境のストレスをどう解決する?

――閉鎖空間でのトラブル…想像できます。確かに大きなストレスがありそうですが、解決策はあるんですか?

宮本:それを解決して「閉鎖環境下における集団のQOLを向上すること」が、まさに私たちのミッションです。具体的には、さまざまな食生活のストレスに対し、人の経験やスキルに頼らず仕組み化して解決する「QOLマネジメントシステム」の開発を目指しています。この開発には農林水産省「月面等における長期滞在を支える高度資源循環型食料システムの開発」戦略プロジェクトの一環としてNTTデータ、医薬基盤・健康・栄養研究所、辻調理師専門学校という他領域のプロフェッショナルと共同で取り組んでいます。

――仕組み化とはどういうことでしょう?

渡辺:例えば、役割分担を明確にするルールを作ったり、コミュニケーションにつながるようなパーティーメニューを用意したり。そういったQOL向上につながる工夫をいくつも組み合わせて、宇宙での食生活に仕組みとして組み込むイメージです。食生活の中にどのような仕組みがあれば、誰もが楽しく宇宙で生活できるのかを研究しています。

――なるほど。その工夫や仕組みは、どうやって見つけるのですか?

宮本:宇宙での生活に近い環境を再現した施設で、複数名の方に集団生活をしてもらう実証実験を行っています。これまでに5回、実施しました。実験の参加者には、「月面にいる」設定で、周囲に建物の少ないペンションで数日間生活してもらいます。食事の時間はキッチンに集まって集団で過ごし、それ以外は各自の個室でリモートワークなど自由に過ごしてもらいました。食事は宇宙で提供できる食材を使って栄養・調理の簡便さ・おいしさなどに配慮した献立を提案し、その食生活の中でどんなストレスがあったかをインタビューで調査しています。

萩原:最初の実験では、「今日はこれを食べてください」と献立が決まっていました。学校の給食のようなイメージです。すると、自己決定感の低さがストレスにつながることが分かりました。そこで、決まった献立をやめて、複数の献立の中から個人ごとに選択できるようにして、味や量や一部のメニュー変更もできるようにしました。結果として、その日の気分や好き嫌いをもとに個人が献立を選べるようになり、満足度が高まりました。味やメニューの組み合わせが増えることはコミュニケーションのきっかけや気分転換につながる、という新たな価値にも気づくことができました。例えば、実証実験でさまざまな種類のドレッシングを選択できるようにしたところ、「この人はこのドレッシングを選ぶんだ」「普段なら使わない味を試した」といった会話が生まれ、QOLの向上につながりました。

宮本:集団生活の中で「衛生観念の違い」も課題として見えてきました。例えば、素手で野菜をちぎることに抵抗を感じる人がいたり、水の使い方に対する考え方が違ったり。そこで食生活の基本ルールを作ることに加え、週に2回ほど話し合いの時間を設けて気になることを言いやすい環境を作りました。直接共同生活者に伝えにくい場合には、別で相談先を設けることもやってみました。実証実験を続ける中で、心理的安全性を高めることが重要だと気づきました。

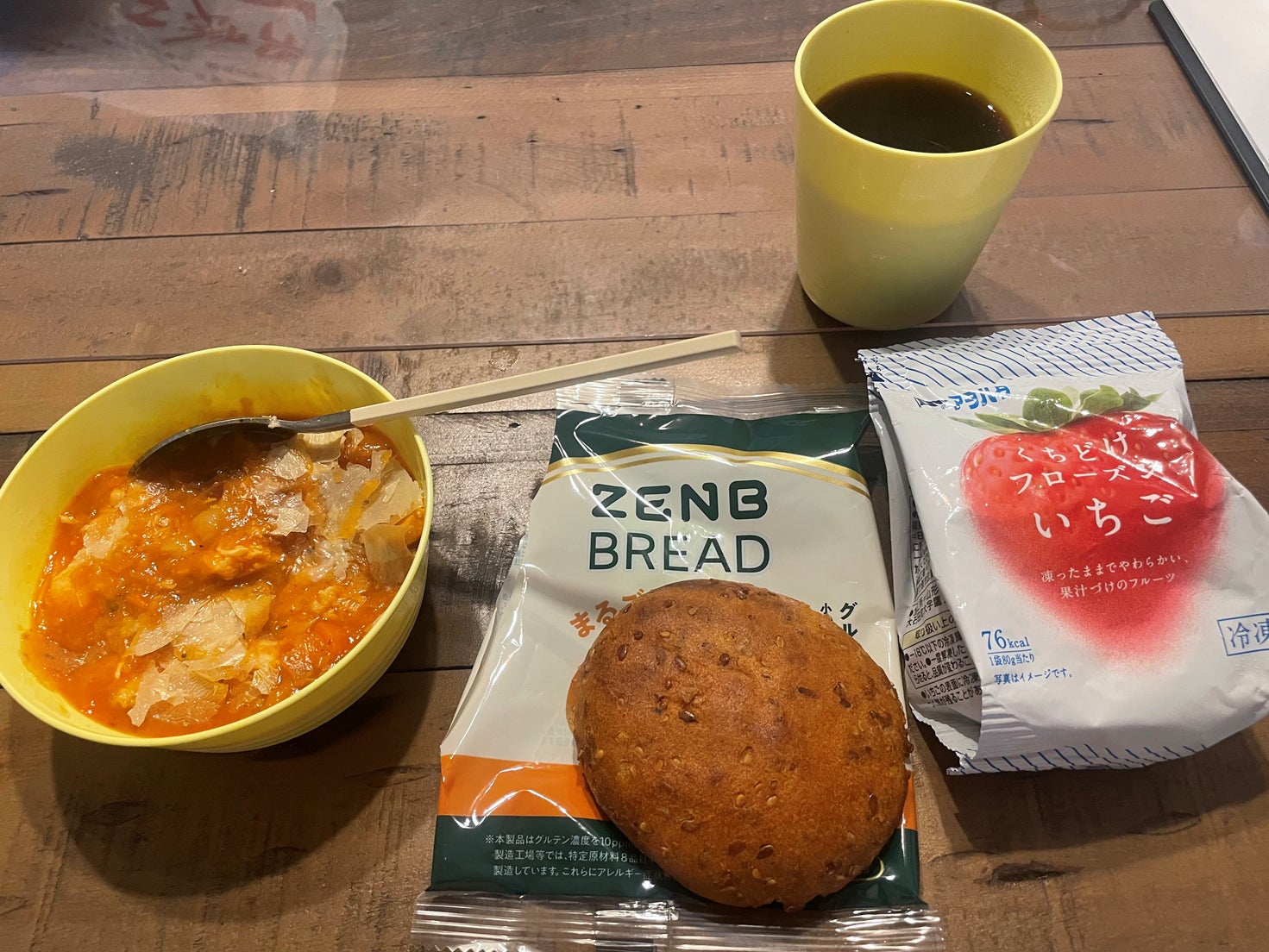

(画像)実証実験で提供した食事の一例

――実証実験を重ねることで、課題とその解決策が少しずつ見えてきてるのですね。「QOLマネジメントシステム」の完成はいつ頃を目指していますか?

渡辺:感覚的には、7〜8割くらいまで完成に近づいているかと思います。一般の人々が宇宙で生活する時代が来た時に少しでも問題を減らせるようなシステムの提供を目指して日々奮闘しています。また、このシステムをより有効に活用するために必要なモノやコトを抽出するのも、大事なミッションだと思っています。例えば、実証実験をする中で「電子レンジ」があるとQOLが大きく向上することが分かっています。

(画像)月面の食卓のイメージ

宇宙の知見から、地球の食の課題解決へ。避難所や高齢者施設の食環境改善にも

――地球上での食生活にも応用できそうですね。

渡辺:そうなんです。SPACE FOODSPHEREは、宇宙における食の課題と、共通した地球上の課題も両方解決を目指そう、というのが根本にある考え方です。

萩原:実は、災害時の避難所やパンデミックに伴う隔離環境は、宇宙での生活環境と類似していて、共通の課題が存在します。このプロジェクトには災害栄養の専門家の方も参加されていて、開発中のシステムが将来的に被災地でも活用でき、被災された方の心身のケアに少しでも貢献できないかと考えています。他にも、スポーツ選手の合宿所や高齢者施設、学生寮、シェアハウス、研修所など、地球上でも集団生活を送るさまざまな場所で応用が期待できます。

――今後の展開が楽しみです。最後に将来の展望や意気込みを教えてください。

宮本:宇宙日本食として食品を提供することからキユーピーは宇宙との関わりをスタートしました。このプロジェクトを通じて、自分たちは食品だけではなく宇宙での食生活にも貢献できるんだ、と一気に視野が広がりました。

プロジェクトの中では、食事の栄養やおいしさだけではなく、共に調理をすることや、メニューを選ぶこと、食べながらコミュニケーションを取るといった食事の一連の行動がQOLを向上するという実感を得ることができました。

この知見は宇宙だけではなく地球上の食生活にも、新たなブレイクスルーをもたらす可能性を秘めていると感じています。

さらに、宇宙での食糧生産も盛んに研究が進んでいます。その食糧をどのように加工すれば、宇宙での食生活を実現できるか?地球上での食品加工の知見や技術を蓄えてきたキユーピーだからこそできる提案で、QOLを高める宇宙での食生活を実現していきたいです。

プロフィール

渡辺 聡人(わたなべ あきと)

キユーピー株式会社 研究開発本部 グループR&D推進部

他社食品メーカーで製造現場や品質管理を経験し、2023年にキユーピーに入社。現在は社内のAI活用やDXに従事。宇宙における食システムの構築を、地上のあらゆる食の課題の解決につなげ、いつまでも快適な食生活を送れる世界を目指す。

宮本 哲也(みやもと てつや)

キユーピー株式会社 研究開発本部 未来創造研究所 機能素材研究部

2014年入社。食生活を通じてQOLを向上するために、発酵の切り口から健康機能やおいしさを高めた素材開発に携わる。「熟成卵黄」の提案・実用化を推進した。QOLを高める食生活の実現を地上だけではなく宇宙でも目指す。

萩原 雄真(はぎはら ゆうま)

キユーピー株式会社 研究開発本部 未来創造研究所 機能素材研究部

2015年入社。特許業務や研究開発部門の戦略策定、オープンイノベーションに従事。現在は、グループで発生する未利用資源から新たな価値を生み出すアップサイクルの研究を担当し、サステナブルな地球環境と生活を創造することに挑戦している。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ