[幕末新聞第2号]将軍・徳川慶喜が兵庫開港へ勅許請願 仏英公使と相次ぎ会談

2017年2月2日南日本新聞掲載

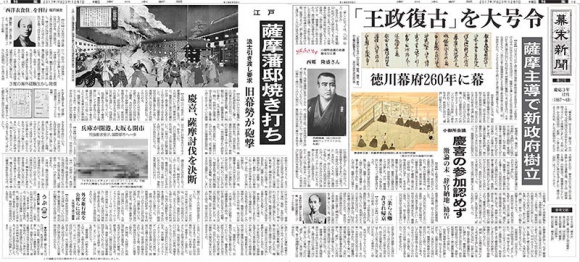

イラストレーテッド・ロンドン・ニュースに報じられたパークス公使の将軍(徳川慶喜、中央)謁見の様子(薩摩英国館所蔵)

【京都・大坂】将軍徳川慶喜は慶応3(1867)年3月5日、朝廷に「兵庫開港」の勅許を願い出た。仏英公使らと大坂城で相次いで会談し、同問題を強行突破する模様だ。天皇お膝元の兵庫開港は列強諸国の要望で、数年前から強大な武力もちらつかせ「早期実行」を迫っていた。朝廷では勅許反対の声が根強いものの、攘夷(じょうい)派の“最後の砦(とりで)”だった孝明天皇の崩御もあり、対応が注目される。

兵庫開港は、昨年12月に将軍職に就いた慶喜が真っ先に着手した幕政課題だ。幕府が結んだ通商条約以来、10年近くも実行されぬ現状に「(幕府は)本当に日本の主権者なのか」と列強の信頼も揺らぎつつあり、権威回復も狙ったとみられる。

「全面的な開国体制」の確立という決意を持って外交政策に臨む慶喜は、早々に英仏米蘭の4カ国代表に大坂で謁見(えっけん)の機会を設け、まず信頼の厚い仏蘭西(フランス)公使レオン・ロッシュに会った。

慶応3年2月6、7の両日に両者は会談、慶喜は兵庫開港を期日(12月7日、西暦で翌1868年1月1日)通りに実施することを「宣言」した。背景には、これまで強く反対してきた孝明天皇が昨年暮れに急逝し、「攘夷派の根強い朝廷を押し切る算段がついた」からとの見方が強い。

有力諸藩にも開港に向けた意見書提出を求めたものの、返答期日を待たずして3月5日、幕府単独で勅許を要請。奏聞書には列強諸国の圧力が増していることを強調し、兵庫開港は富国強兵のためにも必要と説いた。

英吉利(イギリス)公使ハリー・パークスも大坂城を訪ね(3月25日)、慶喜と謁見。さらに4月上旬に掛け、他の列強代表とも会見が予定され、開港準備を着実に進めていく模様だ。

■[虫眼鏡]兵庫開港問題

兵庫(神戸)は京にほど近く、国内の物流拠点・大坂も目と鼻の先という立地の良さで列強各国が注目する港。幕府は安政5(1858)年に列強5カ国と修好通商条約を結び、文久2年11月12日(63年1日1日)までの開港を約束していた。だが、外国嫌いで知られた孝明天皇、攘夷派らが強く反発。条約勅許も得られず実施困難のため、幕府は列強国と交渉。結果、期日を慶応3年12月7日(68年1月1日)に延期した。「早期実行」を求める外圧もあり、慶応元(65)年10月に条約勅許のみ下されたが、「兵庫開港」は棚上げになっていた。

兵庫開港は、昨年12月に将軍職に就いた慶喜が真っ先に着手した幕政課題だ。幕府が結んだ通商条約以来、10年近くも実行されぬ現状に「(幕府は)本当に日本の主権者なのか」と列強の信頼も揺らぎつつあり、権威回復も狙ったとみられる。

「全面的な開国体制」の確立という決意を持って外交政策に臨む慶喜は、早々に英仏米蘭の4カ国代表に大坂で謁見(えっけん)の機会を設け、まず信頼の厚い仏蘭西(フランス)公使レオン・ロッシュに会った。

慶応3年2月6、7の両日に両者は会談、慶喜は兵庫開港を期日(12月7日、西暦で翌1868年1月1日)通りに実施することを「宣言」した。背景には、これまで強く反対してきた孝明天皇が昨年暮れに急逝し、「攘夷派の根強い朝廷を押し切る算段がついた」からとの見方が強い。

有力諸藩にも開港に向けた意見書提出を求めたものの、返答期日を待たずして3月5日、幕府単独で勅許を要請。奏聞書には列強諸国の圧力が増していることを強調し、兵庫開港は富国強兵のためにも必要と説いた。

英吉利(イギリス)公使ハリー・パークスも大坂城を訪ね(3月25日)、慶喜と謁見。さらに4月上旬に掛け、他の列強代表とも会見が予定され、開港準備を着実に進めていく模様だ。

■[虫眼鏡]兵庫開港問題

兵庫(神戸)は京にほど近く、国内の物流拠点・大坂も目と鼻の先という立地の良さで列強各国が注目する港。幕府は安政5(1858)年に列強5カ国と修好通商条約を結び、文久2年11月12日(63年1日1日)までの開港を約束していた。だが、外国嫌いで知られた孝明天皇、攘夷派らが強く反発。条約勅許も得られず実施困難のため、幕府は列強国と交渉。結果、期日を慶応3年12月7日(68年1月1日)に延期した。「早期実行」を求める外圧もあり、慶応元(65)年10月に条約勅許のみ下されたが、「兵庫開港」は棚上げになっていた。