作品紹介を交え、水俣に暮らした半世紀前を振り返るアイリーン・美緒子・スミスさん(右)=熊本県水俣市

水俣病の映像記録を後世に 写真家9人、来年5月に団体設立 「世界記憶遺産」登録も視野

2021/12/20 21:15

60年以上撮影を続ける桑原史成さん(85)=東京、ユージン・スミス(1918~78年)と共に水俣病を世界に発信した元妻アイリーン・美緒子・スミスさん(71)=京都市=ら70、80代の9人(1人は故人)。合計20万点を超すカットやオリジナルプリント、取材ノートなどがある。

写真家自身も高齢化する中、散逸を防いで後世の研究に活用してもらうためタッグを組むことになった。こうした連携は珍しいという。

水俣病を語り継ぐ会(水俣市)理事の吉永利夫さん(70)の呼び掛けで5年ほど前から協議を重ね、データのデジタル化も進めてきた。国連教育科学文化機関(ユネスコ)の「世界の記憶」(世界記憶遺産)登録も視野に入れる。

設立準備会が12日発足し、写真家の1人芥川仁さん(74)はアピール文を発表。「写真1枚1枚が時代を超え、写真家の思惑を超えて見えてくるもの、他者の目を通すことで見えてくるもの、これまで気付けなかった多くの発見を内包しているものと期待している」と語った。

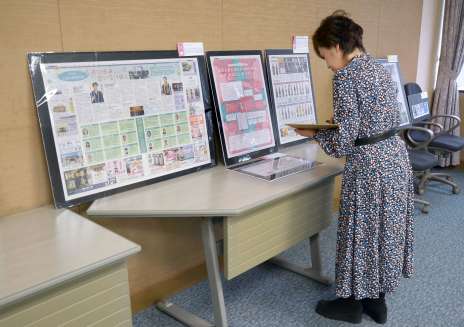

同日はトークショーもあり、それぞれの主な作品を紹介した。

アイリーンさんは、家族の意向で20年以上使用を許可してこなかった作品「入浴する智子と母」を、ハリウッド映画「MINAMATA ミナマタ」で認めた理由について「初めて再現されることになり、写真不在のまま、あたかもそっち(映画で再現された場面)が本当のように出てしまったら後悔すると思った」と説明。「(写真を)撮られる側と見る側に対する責任をどう一つのものにできるかが課題」と話した。