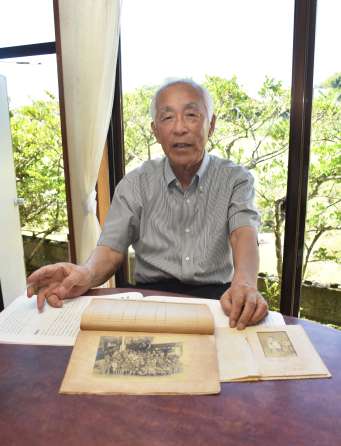

鹿児島大空襲の体験を語る石神斉也さん=いちき串木野市大里

■石神斉也さん(91)いちき串木野市大里

1945(昭和20)年6月17日の夜だった。第一鹿児島中学校(現鶴丸高校)に通っていた私は当時12歳。突然で覚えていないこともあるが、鹿児島市加治屋町の借家で両親、きょうだいと7人で眠っている時、母親にたたき起こされた。鹿児島大空襲だった。

着の身着のまま外に出た。庭の防空壕(ごう)に逃げ込もうとしたが、梅雨の時季。雨水がたまって使えず、自宅隣の幼稚園にある大きな木の下に逃げた。しかし、空からは米軍機がばらまく油脂焼夷(しょうい)弾によって雨のように火の玉が降ってくる。「お母さん、髪の毛が燃えている」と教えると、母が手で押さえていったんは消えたが、再び火が出てきたのが印象的だった。焼夷弾の油のせいだろうか。

周辺は煙に包まれ、約200メートル進んだ甲突川の土手に逃げた。川が燃えながら流れる状況の中、母は強かった。自宅と行き来して布団やバケツを持って来ると、川でくんだ水を布団にかけてかぶせてくれた。私は布団の中で震えていた。父は、東郷平八郎のものと家に伝わる掛け軸と刀3本を持って空を見上げ、じっと米軍機をにらみつけているようだった。

しばらくして空襲は終わった。焼け残った幼稚園の洋館で夜を明かした。戦争が始まる前まで園にいた米国人の先生が住んでいた建物だった。

18日朝、配給所の焦げたジャガイモを使ったカレーを食べたと思う。借家に戻ると、跡形もなく燃え尽きていた。同じ日、西鹿児島駅から汽車に乗り込んだ。父の郷里であり、自宅のある旧市来町に向かった。

市来の家は海岸近くにあった。井戸があり、北海道の部隊の炊事担当が使っていた。米軍の南九州上陸に備えていたのだろうか。その後、交代で来た名古屋の部隊は食料や武器をほとんど持っていなかった。

終戦の日の晩、自宅では2、3人の兵が引き上げる準備をしており、手に手りゅう弾を持っているのが見えた。米軍に殺されるよりはましだと考えたのか、私は「兵隊さん、私も一緒に殺してください」とお願いしたのを覚えている。

戦時中は私を含め、みんな“軍国少年”だった。41年の日本軍による真珠湾攻撃で戦死した「九軍神」の一人である横山正治少佐は鹿児島市出身だ。学校の先生から「軍神の母にちゃんとあいさつをしなさい」と言われ、実家である下荒田の米店に向かった。店には常にきちっとした着物姿で正座する横山少佐の母がいた。その時を含め何度も頭を下げに行った。

加治屋町に住んでいた時、父は山下小学校の教員だった。自宅には教え子の海軍兵学校生がよく遊びに来ていた。短剣を腰に携えた姿が格好良かった。客間に入る際に別の場所に置くのだが、それをひそかに抜いて見て憧れた。

中学入試は空襲に備え、片手に防空頭巾を持ちながらの口頭試問だった。「米軍の飛行機が空襲に24機来ました。6機落とされました。歩合を答えなさい」という問題などが記憶にある。

むごたらしいだけの戦争は世界で今でも起きている。日本でも防衛費が膨らむなど、心配が絶えない。憲法9条を確実に守る必要がある。私は講演などで何度か戦争体験を伝えてきた。経験した人にしか分からないことを今後も語り継いでいく。元教員として、子どもたちが無限の可能性を持って羽ばたける平和な世の中を願っている。

(2024年8月13日付紙面掲載)