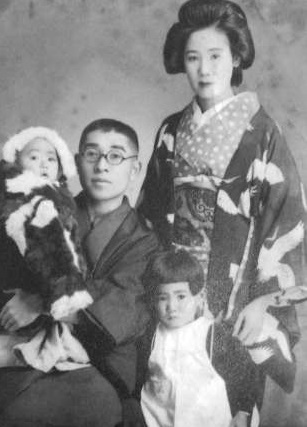

両親、弟・秀人さんと写真に納まる3歳の美代子さん(手前右)(1942年ごろ、野村さん提供)

■野村 美代子さん(84)鹿児島市平之町

若い血潮の予科練の

七つボタンは桜に錨(いかり)

約80年前に聞いた「若鷲(わし)の歌」(予科練の歌)を、今でもそらで歌える。記憶に刻まれたのは5歳のとき。私をひざの上に乗せて歌っていた特攻隊員さんたちは、翌日沖縄に向け出撃し、再び会うことはかなわなかった。

実家は鹿児島市金生町にあった呉服問屋「三越」。母・有馬ヱミから聞いた話では終戦の年だったと思う。市内への空襲が激しくなったことに加え、徴兵検査で不合格になった父・藤蔵が「男として戦争に行けないのは恥ずかしい。鹿児島にいられない」と言ったため、母の実家の国分(現霧島市)に疎開したという。

国分には現在の陸上自衛隊国分駐屯地付近に海軍航空隊の第1国分基地があり、父は「お国の役に立ちたい」と航空隊専用の食堂を始めた。一緒に疎開した三越の店員らは「毎日大量の料理を作るのが大変」と言いながらも、兵隊さん相手の仕事に誇りを感じているようだった。隊員さんたちが食事のときに「右舷上陸」「左舷上陸」と言いながら、席に着いていたことを覚えている。

戦局が極まると第1基地は、溝辺の十三塚原(現在の鹿児島空港の滑走路付近)にあった第2国分基地とともに特攻基地になった。出撃前夜になると母は「隊員さんは普段、宿舎の板間で寝起きしている。一日だけでも畳の上で寝かせてあげたい」と言って、食堂の大広間に人数分の布団を敷いた。夕食にはごちそうを出し、三越にあった白い絹布で作ったマフラーを贈った。翌日基地を飛び立った機体は、食堂の上を3度旋回してから南の空へ消えたという。

■ □ ■

終戦間際は基地周辺への空襲が激しくなり、食堂も爆撃でなくなったので、少し離れた郡田に疎開した。アメリカ軍機が上空を飛ぶと、母が先祖の位牌(いはい)を子どもたちの顔に当て「南無阿弥陀仏」と唱えていたことや、防空壕(ごう)で大人も子どもも「かんね」と呼んでいた木の根をしゃぶっていたことを思い出す。

戦後、実家は鹿児島市に戻り、音楽喫茶や料亭などを営んだ。私は10歳のときに九州初のバレエ団「白鳥(はくちょう)会」に入り、縁あって16歳で2代目主宰になった。以来「白鳥(しらとり)見なみ」として、70年近くバレエに携わってきた。

プリマドンナとして舞台に立つだけではなく、脚本や演出も手がけた。その中には「平家物語」をはじめ、ベトナム戦争を描いた「メコン川」、戦場で死んだロシアの兵士が鶴になって帰って来る「鶴」、椋鳩十さんの「マヤの一生」など、戦争の悲惨さや命の大切を訴えたものも多い。

根底にあるのは5歳のときの、特攻隊員さんとの触れ合いだ。当時はただ楽しく、立派な人たちだと思っていた。今、彼らの気持ちを思うと、胸が張り裂けそうになる。

戦争は二度としてはならない。それには、次世代の子どもたちへの教育が大切だ。11月には白鳥バレエ創立75周年記念公演を控えている。バレエ団は娘・五十鈴に引き継いだが、今後も体の動く限り、平和を願いながらバレエと向き合っていきたい。

(2024年9月30日付紙面掲載)