【山田洋次監督×JKK東京】祖師谷住宅に宿る記憶 昭和の暮らしと❝つながり❞が描く、これからの住まいのかたち

都内約7万戸の賃貸住宅を管理するJKK東京(東京都住宅供給公社:東京都渋谷区、理事長:浜佳葉子、以下「JKK」)は、100年以上の歴史を持つ賃貸住宅供給の担い手。山田洋次監督の最新作『TOKYOタクシー』では、JKKの祖師谷住宅をモデルとした団地が登場する。実はこの祖師谷住宅※1、若き日の山田監督が実際にお住まいであった。そういった縁から、今回の特別インタビューが実現した。監督の懐かしい昭和時代の記憶とともに、祖師谷住宅での人と人とのつながりについて語っていただいた。

―監督の最新作『TOKYOタクシー』では、団地のモデルとして祖師谷住宅が用いられていますが、選んだ理由を教えてください。

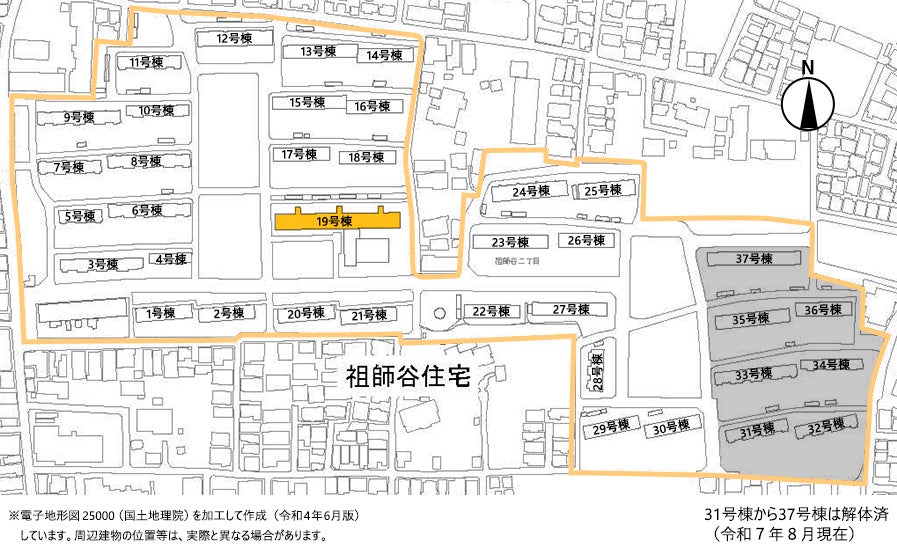

(住宅配置図を指さしながら)僕は過去にこのB号棟、今だと19号棟か、ここに住んでいたんだよ。懐かしいなあ。

団地に住んでいる主人公を描くなら、撮影所(東宝スタジオ)からも近くて、僕が住んでいた祖師谷住宅がいいと思ってね。

祖師谷住宅敷地配置図

外階段付きの住宅が珍しい28号棟

◆“当たった!”新生活への扉

―監督の過去作品「下町の太陽」では、団地の応募倍率が200倍と描かれていましたが、当時の祖師谷住宅の入居競争率は相当高かったと思います。監督の入居時のエピソードを教えてください。

そのとおりで、当時は、団地に入るのは大変な競争率で難しかった。

祖師谷住宅の入居募集の抽選に応募したんだけど、ある日、新聞に結果が発表されたわけ。どうせだめだろうと思って新聞を見たら…なんと、僕の番号があったんですよ。そのときのことはよく覚えているよ。本当に運が良かったし、嬉しかったなあ。

あの頃は子どもをこれから産む、あるいは子どもが生まれたばかりの夫婦が圧倒的に多くて、住民がみんな若かった。今は団地の高齢化が進んでいるけれど、当時の住民の平均年齢は20代だろうね。僕たちも20代だったし。子どもたちの声が響いて、賑やかで若々しかった。

昭和36年の祖師谷住宅の様子

住宅敷地内商店(提供:世田谷区立郷土資料館)

祖師谷住宅A-3号棟(現在の3号棟)(提供:世田谷区立郷土資料館)

―当時、大船にあった撮影所まで通勤されていたとのことですが、通勤時間が長くて大変だったと思います。そういった同世代の方との交流が、祖師谷住宅に住まわれる理由でもあったのですか。

いや、すごい競争率を突破して、当選してここに入れたのが理由だよ。団地に入れたんだから、大船から遠いなんてこと言っちゃあいられない。今思えば若かった。ここから祖師谷大蔵の駅に出て、小田急で藤沢まで行く。藤沢から東海道線に乗って、大船まで…。1時間半くらいかかったけれど、当たり前だと思ってたね。団地に住めるということはありがたかったんだ。

仕事仲間が遊びに来て、「いいなあ。団地はいいなあ。」なんて言って、お酒飲んでご飯食べてそのまま泊まっていくかって、当時は平気でよその家に泊まったの。1DKに布団を3つ、無理やり敷いて。あの時代は僕にとっても、多くの日本人にとってもいい時代だったと思うなあ。

◆バスタオルがつなぐご近所付き合い

―「憧れの住宅」と言われていた団地のかつての様子は、現在と大きく異なるんですね。お住まいだった頃の、ご近所付き合いのエピソードがあれば教えてください。

そうだね、僕たちは新婚で、結婚して間もなくここに住み始めた。子どもも2人ここで育てたよ。青春時代でもあり、本当に懐かしいなあ。

僕は最初(監督は祖師谷住宅内で住み替えられている)、1DKに女房と2人で暮らしていたのね。当時は木のお風呂を買って据え付けるというシステムだったんだけれども、僕の家はお風呂がなかった。まだ買えなかったんだ。向かいの棟に知り合いがいてね。この家にはお風呂があった。

電話もなかった当時、この家の方がお風呂を沸かした日には、ベランダにバスタオルをかけておいてくれるわけ。それが「お風呂どうぞ」の合図なんだ。仕事から帰ってきてそれがあると、「じゃあ行こうか」と、女房と2人、たらいを持って。「こんばんは」とお風呂を借りに行った。2人交代でお風呂に入って、お茶を飲みながらおしゃべりして…。そういう交流がいっぱいあったな。

―まさに生活の中に助け合いがあったんですね。

そう。今のように「つながる」という言葉を使わなくても、暮らしの中で自然とつながっていたね。

祖師谷住宅をモデルに再現された『TOKYOタクシー』のセット(1)(東宝スタジオ)

祖師谷住宅をモデルに再現された『TOKYOタクシー』のセット(2)(東宝スタジオ)

手すりにかかっているのは布団だが、合図のバスタオルもこのようにかけられていたのだろうか。

◆大人1人、入浴するのがいっぱいいっぱい

―ちなみに、木のお風呂は、どのような感じでしたか。

当時は「バランス釜」より前のもので、ガスバーナーを突っ込むような構造だった。樽型の木のお風呂を、お風呂屋さんが家の中に担ぎ込むんだ。狭くて、大人が1人入るのがやっと。

そうそう、我が家に風呂がついてから、体格のいい僕の友人の男が遊びに来た時、「泊まっていけ」って、風呂に入ったんだけれど、いきなりバンッ!と(浴槽が)壊れちゃって。かえってかわいそうだったよ。彼は穴にでも入りたそうに「申し訳ない。申し訳ない」って裸で恥ずかしそうにしてさ。

「お湯がみんな出ちゃったよ」と笑顔で語る監督

イメージ:昭和40年代に使用されていた木製の浴槽写真 提供:makochin / PIXTA(ピクスタ)

◆ご近所づきあいが生んだドラマの縁

―そんな住民の方々とのご近所づきあいが、住宅でのくらし以外に影響した出来事はありますか。

ドラマの脚本を手がけることになったことがあるね。近所に住んでいた人がテレビのプロデューサーで、日常的に顔を合わせて話すうちに、「ドラマの企画があるんだけれど、脚本を一つ書いてくれないか」と声をかけてもらって。

―お仕事の話も、ご近所付き合いの延長線上に自然と生まれていたんですね。

◆自治会の力と住民のエネルギー

ーお住まいの方同士、交流を深めていくきっかけはどのようなことがありましたか。

自治会があったから、それも強力な。

僕たちの世代は、戦後の民主主義を中学で真剣に習った世代なんだ。だからたちまち自治会を立ち上げて、住民同士でさまざまな問題を解決していった。最初の問題は、子どもがどんどん増えて保育園が必要になる。そこで、みんなで何度も何度もJKK(祖師谷住宅建設時は、JKKの前身である財団法人東京都住宅協会)に掛け合って、実現したのが今の保育園なんだ。

車が増えてきたら、車を持っている人もいない人も、青空駐車の問題を図面を持ち寄って一生懸命真剣に議論して、解決策を探った。若々しい、エネルギッシュな住人だったね。とても懐かしいよ。

―監督がお住まいだった祖師谷住宅は、現在、建設から70年近くが経ち、JKKでは、段階的に建て替えを進めています。祖師谷住宅のように生まれ変わる住宅は監督にとってどのように映りますか。

昔は人とのつながりが自然に持てていたけれど、今の時代、そのつながりを持つことがなかなか難しくなってきていると感じるね。立派な住宅を建てるだけではなく、建てた後に住民同士が仲良くコミュニケートしていくよう、後押しすることが必要じゃないかな。

―そのとおりだと私たちも思っています。監督がお住まいだった頃と比べると、今はご近所づきあいが希薄になってきているため、災害時など、住民同士で助け合うのも難しくなってきています。

「JKK住まいるアシスタント」と開催したイベント

新築住宅ウェルカムイベント

防災体験イベント

―そこで私たちJKKは、「JKK住まいるアシスタント」※2という交流のきっかけづくりをサポートする専門スタッフを設けて、お住まいの方のイベントをお手伝いしています。住民同士の交流のきっかけづくりを後押しするような活動を進めています。

大事な取組だと思います。僕らの時代は、そういうことを教えられなくても自然とやっていた。でも今は、そうした「つながり方」を知らない人が多い。だからこそ、「より楽しい住環境になりますよ」と、子どもにも伝わるように教えてあげることが必要なんだ。建物を建てるだけでなく、そこに住む人たちがどういう地域社会を作っていくかという“ソフト”の部分に目を向けることは、とても意義深いことだと思う。それが民主主義なんだ。

―本当にそうですね。“つながり方”そのものを知らない世代が多い今だからこそ、私たちJKKは、住宅を通して生まれる関係性、“ソフト”の部分も、これからも丁寧に取り組んでいきたいと思っています。

―本日は貴重なお話をありがとうございました。当時のお住まいの方同士のご近所付き合いや、生活ぶりをお伺いでき、とても興味深かったです。

あの時代は、日本人全体が「新しい生活が始まる」と希望に満ちていた。今の時代にも、そうしたエネルギーを取り戻してほしいね。そして、住まいは単なる箱ではなく、人と人がつながる場所であるという意識を、これからの世代にも伝えていってほしいと思う。

◆編集後記

山田監督の記憶に宿る“つながり”は、JKKのタグライン※3「ひとと、くらしをあったかく。」そのもので、住まいはただの建物ではなく、人と人が寄り添う場所でした。

昭和の団地にあった温もりを、今の暮らしにも取り入れられるように、JKKはそんな“あったかさ”のある未来を、これからも目指していきます。

<参考>

※1 祖師谷住宅

所在地:東京都世田谷区祖師谷2-5

建設年:昭和31年

敷地面積:約70,000㎡

棟数:37棟

総戸数:1,020戸

構造:鉄筋コンクリート造

建設から60年以上が経過し、老朽化が進んだことから、入居者募集を停止し、順次建替を実施している。

建替え後は、「(仮称)カーメスト祖師谷」として生まれ変わる

入居者や地域にお住まいの方の居場所や交流のきっかけづくりに取り組む専門スタッフ。住宅内のコミュニティサロン(集会所)を活用して、地元自治体と連携した独自のイベントを企画・開催するなど、子育て世代の「憩いの場づくり」、高齢者の「居場所づくり」等に取り組む

※3 「ひとと、くらしをあったかく。」

JKK東京が住まう「ひと」によりそいながら、そのひとの「くらし」を一緒にあたたかくしていく姿勢を表現したタグライン

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ