【トップ対談】未来の医療を語る:ビル・ゲイツ氏と手代木功社長(塩野義製薬)が描くグローバルヘルスの可能性

登壇者(写真右から、敬称略)

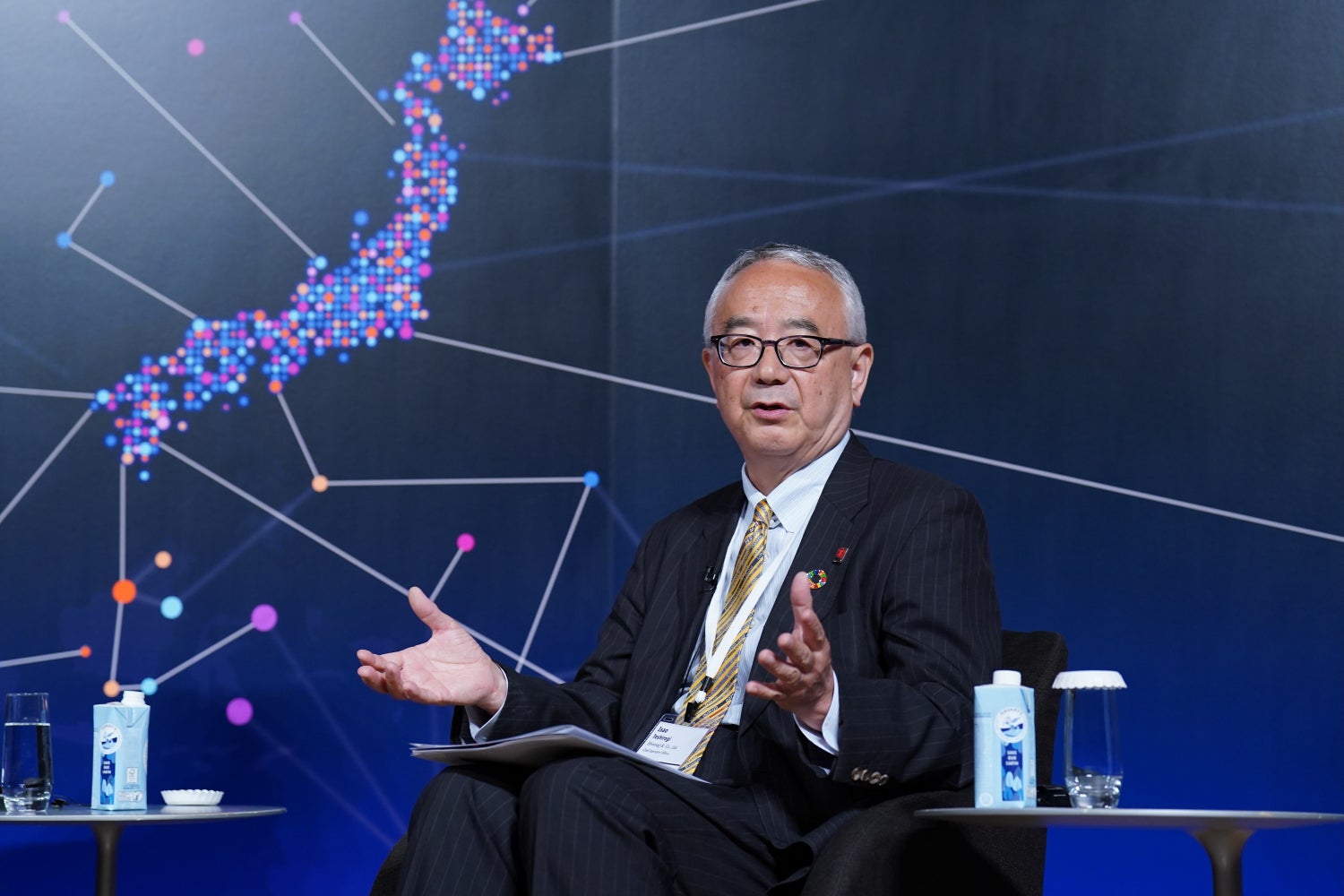

手代木 功 塩野義製薬株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO

ビル・ゲイツ ゲイツ財団 議長

田代 桂子 大和証券グループ本社 取締役 執行役副社長(モデレーター)

2025年8月19日、東京でゲイツ財団主催のイベント「Innovation in Action: Harnessing Japan’s R&D Potential for Global Health」が開催され、議長のビル・ゲイツ氏と、塩野義製薬代表取締役会長兼社長CEOの手代木 功が、「Japan’s Role in Advancing Global Health Progress」をテーマにグローバルヘルスの未来について語り合いました。本記事では、その貴重な対談の模様をお届けします。

―現在の環境下ではグローバルヘルスの課題がさらに困難になっていると言われています。「SHIONOGIグループ(以下、SHONOGI)は、こうした課題にどう取り組もうとしているのか?」また、「日本がより多くの企業を巻き込んでグローバルヘルスの課題に取り組むためには、何を変える必要があるのか?」についてお聞かせください。

手代木(SHIONOGI):

まずは私たちSHIONOGIについて簡単にご紹介させていただきます。

当社は創業から約150年の歴史を持ち、感染症領域には60年以上にわたって取り組んできました。ビル(・ゲイツ)がお話しされたように、抗HIV薬「ドルテグラビル」を創薬した実績もあります。

近年のパンデミックに対応するために新型コロナウイルス薬「エンシトレルビル」を開発・上市しました。これは、SHIONOGIの研究開発力とアカデミアや行政をはじめとした社内外の連携の成果であると考えています。

また、グラム陰性菌感染症治療薬「セフィデロコル」も当社が開発した製品です。薬剤耐性(AMR:Antimicrobial resistance)の治療薬は、開発時には投資家から「リスクが高すぎる」「利益が見込めない」といった厳しい声もありましたが、幸運にも米国・欧州を含む多くの国で承認され、LMICs(低・中所得国)への展開も進めています。多くの命を救っており、非常に誇りに思っています。この薬は、治療が難しいグラム陰性菌に対して有効で、現在広く活用されています。

経口の抗HIV薬「ドルテグラビル」については、以前のビルとの対話の中で「1日1回服用の製剤では、医療インフラが整っていないアフリカなどの国々では十分ではない」との指摘を受けました。そこで、2ヵ月、4ヵ月、6ヵ月に1回の投与で済む注射用製剤の開発に取り組んでいます。

現在は、マラリア、結核、非結核性抗酸菌症(NTM)など、多くの課題が残されているこれらの疾患にも研究の活動領域を広げています。

グローバルヘルスの課題に対して、日本の強みである「低分子化合物の科学技術力」や「高品質な製造技術力」が大きな貢献を果たすと考えています。LMICsの製造拠点への技術移転も含め、インドやアフリカ諸国などでの展開も可能です。

パンデミックや将来の脅威に備えるには、常に準備が必要です。持続可能なビジネスモデルこそが成功の鍵であり、人材や設備を維持し、継続的な取り組みが不可欠です。

この場にいらっしゃる皆さまには、幅広い連携と製薬企業への支援をお願いしたいと思います。このセッションが、感染症領域における持続可能なビジネスのあり方を議論する良い機会となることを願っています。

―ビルさん、あなたは世界中の様々な国を見てきた立場から、日本がどのように貢献できると思いますか?そして、私たち日本人が気づいていないかもしれない、日本の特有の強みがあるとすれば、それは何でしょうか?

ビル・ゲイツ氏(ゲイツ財団):

日本は、互いを尊重し、気遣い合う文化を持つ、非常にユニークな社会です。私たちが望むのは、世界中の国々が協力し合い、日本社会のような平和的で相互利益を重んじる関係を築くことです。

日本に来るたびに、「日本はこうだ」「日本はああだ」と言われることがあります。謙虚さは美徳ですが、行き過ぎると自信を失ってしまうこともあります。日本のイノベーションは今でも非常に素晴らしいです。もちろん世界規模では、米国や中国などの技術と補完し合う必要があります。

時には、複数の国の技術を組み合わせることで、より良い成果が生まれます。例えば、ある技術を活用して価格を下げることで、高品質かつ大量生産が可能となり、非常に貧しい国々にも製品を届けることができます。現在、こうした製品の多くはインドで製造されています。

理想的なのは、日本で発見された奇跡的な薬が、富裕国や中所得国からの収益を得ながら、アフリカなどの貧困国には原価ベースで提供されることです。このような「段階的価格設定」は非常に有効なアプローチです。

化学の分野では、日本は他国とは異なる方向に進み、先進的な技術を維持しています。これは非常に素晴らしいことです。薬の臨床試験には莫大な費用がかかるため、パートナーシップが不可欠です。日本には多様なパートナーが存在しており、例えば大塚製薬は結核分野で、武田薬品はワクチン分野で大きな貢献をしています。また、電子機器メーカーもこの分野に関心を持っており、診断技術においては光学技術やマルチスペクトル技術などが医療の未来を変える可能性を秘めています。

将来的には、多くの医療アドバイスが「バーチャルドクター」から提供されるようになり、低コストで現場対応可能なツールの重要性が高まります。

また、日本にとっても医療費を削減することは重要な課題です。感染症だけでなく、診断方法や高齢化に伴う疾患への対応、例えばアルツハイマー病への取り組みなど、今後の日本の医療モデルに世界が注目しています。

私の考えでは、日本の得意分野とAIを組み合わせることで、日本は世界の模範となり得ます。近年、各国の福祉予算が制約を受ける中で、AIによって医療システムを改善できれば、世界にとってもポジティブな驚きとなるでしょう。思考支援としてのAI、さらにはロボティックAIも含めて、日本がこの分野でリードすることは必要であり、世界のモデルとなる可能性があります。

インドでは、感染症と高齢化疾患の2つの負担を同時に抱えています。日本はすでに感染症の段階を乗り越えていますが、インド、中国、米国などでは、より効率的で労働力に依存しない医療システムの構築が求められています。

私たちは常に、予期しない場所でイノベーションを発見しています。それは対話を通じて、「何にワクワクしているのか」を知ることによって可能になるのです。

―手代木さん、これまでの取り組みについてお話しいただきましたが、その中で「持続可能性」の重要性を繰り返し強調されていたのが印象的でした。手代木さんご自身が、なぜこれほどまでにグローバルヘルスに強い関心を持ち続けてこられたのでしょうか?そして、その活動を長年にわたって続けてこられた原動力とは、一体何だったのでしょうか?

手代木:

それは、もはや「信念」あるいは「企業哲学」に近いものだと考えています。

世界が持続的に成長していくためには、いわゆるLMICsの安定が不可欠です。LMICsが安定しなければ、世界全体の成長はあり得ません。これは、私たちの会社の根本的な信念でもあります。

その実現に向けた第一歩が、感染症への対応です。気候変動の影響もあり、LMICsの人々を含めて国境を越えて移動する機会が増えています。その結果、未知の感染症がいつ発生してもおかしくなく、それがパンデミックに発展するリスクも高まっています。

だからこそ、感染症に対する長期的なコミットメントなしには、「Xデー(未知の感染症の大流行)」に立ち向かうことはできません。

日本では、感染症に本気で取り組んでいる製薬企業は、ほとんどなくなってしまいました。だからこそ、「逃げられない」という思いもあります。しかし、それこそが私たちの使命であり、社会に対する責任だと考えています。

未来のためには、感染症との戦いが不可欠です。そして、私たちにはそのための技術と能力があります。だからこそ、社会に貢献したいという強い思いを持ち続けているのです。

また、現在の製薬業界は高分子医薬(バイオ医薬品)へとシフトしています。それ自体は良いことですが、決して万能ではありません。私たちは、低分子医薬と化学の分野に強みを持ち、コスト効率の高い治療法を提供することにコミットしています。

これこそが、私たちの企業文化の根幹であり、揺るぎない信念なのです。

―お話を伺って、なぜ手代木さんの会社だけが感染症領域に残っているのか、その背景がよく分かりました。それだけ困難な道であり、だからこそ強い使命感が必要なのですね。ビルさん、先ほどは「感染症」と「高齢者ケア」という2つの課題について触れられました。そして、それらに対してAIがどのように貢献できるかについても少しお話されました。現在のように各国の予算が厳しい時代において、AIがこれらの課題を乗り越えるために、具体的にどのような形で役立つのか。もう少し詳しく、実例を交えて教えていただけますか?

ビル・ゲイツ氏:

AIは、医療の両側面――創薬(ディスカバリー)と医療提供(デリバリー)――において、根本的な役割を果たします。

たとえば医療提供の場面では、AIが診察に同席するイメージです。診察内容の記録、書類作成、保険関連の複雑な手続きの処理まで、AIが担うことができます。さらに、医師が見落としがちなポイントを提案することも可能です。

診察後には、患者が家族に「何が起きたのか」「なぜその治療を選んだのか」を説明する必要がありますが、AIがその説明役を担うこともできます。また、薬の受け取りや服薬状況の確認、問題があれば医師への連携まで、AIがフォローアップを行うことが可能です。

このように、AIを活用した医療体験が実現すれば、医療効率は最大で40%向上する可能性があります。待ち時間短縮、医師の業務負担の軽減、診断の明確化など、医療現場に劇的な変化をもたらすでしょう。

私自身も、血液検査の結果を受け取った際に、AIツールで調べることで大いに助けられました。

創薬の面でも、AIは膨大な情報(代謝経路、副作用、薬物相互作用など)を解析し、ターゲットから化合物を発見するだけでなく、副作用のリスクを回避する支援も可能です。避けるべき分子や構造をAIが判断し、製薬企業や規制当局にとって強力なツールとなります。

ただし、AIによって分子発見が加速しても、ターゲットの数が限られていたり、治験に時間がかかったり、書類作業が煩雑だったりと、他の課題にも直面します。だからこそ、AIを医薬品開発の全プロセスに適用することが重要です。

特にアルツハイマー病のような複雑な生物学的現象に対しては、AIモデルが人間には理解しきれないデータを解析する助けになります。しかも、情報収集のための機器は日々進化しています。

医療は「ウィン・ウィン」の分野です。日本で発見された薬は、世界中の人々に恩恵をもたらします。創薬のスピードが上がれば、コレステロール薬やGLP-1のように、寿命だけでなく「健康寿命」を延ばす薬がさらに増えていくでしょう。今後は神経疾患にもその恩恵を広げていく必要があります。

私は、AIによって医療のタイムラインが加速し、生物学の黄金時代が到来すると確信しています。

―最後に聴衆の皆さんに向けて、「今すぐにでも取り組むべき重要なアクション」があるとすれば、それは何だと思いますか?ぜひ教えてください。

手代木:

ビッグデータの活用や大規模なコンピュータの計算能力の向上により、医療イノベーションは間違いなく加速しています。しかし同時に、私たちは消費者や患者自身が自らの健康に責任を持つことの重要性を、改めて認識する必要があります。

そのためには、誰もがアクセスできる、低コストで質の高いツールの提供が不可欠です。そして、それを実現するためには、効果的な公衆教育と、社会全体としての「信頼の構築」が極めて重要です。

これは、LMICsにおける良質な医療システムの構築も含めて、私たちが本気で取り組むべき課題です。

「どうすれば医療を届けられるのか?」「どうすれば薬の“ラストワンマイル”を改善できるのか?」こうした問いに真摯に向き合い、健康への貢献を果たしていくことが求められています。

つまり、消費者が自らの健康に責任を持つと同時に、社会全体がその責任を支える準備を整えること、それがこれからの医療において最も重要な視点だと考えています。

ビル・ゲイツ氏:

それは非常に重要な視点です。病気でなくても、「健康的な生活」を送ることは、すべての人にとって大切なことです。そして、AIによるアドバイスは、そうした生活を支える有力な手段になり得ます。

私から皆さんに、ぜひお勧めしたいことが2つあります。

1つ目は、AIを積極的に使ってみることです。

もし9ヵ月前に試してみて「たいしたことない」と感じた方がいらっしゃれば、ぜひもう一度試してみてください。最近の進化は本当に驚くべきものです。たとえば、Googleが開発しているようなエージェント型AIは、膨大な文献を読み解き、発見を助けてくれる力があります。過去6か月間の進化は、まさに目を見張るものがあります。

2つ目は、自分の専門分野が、貧困国の病気にも応用できるかどうかを考えてみることです。

裕福な国の病気だけに目を向けるのではなく、最も困難な状況にある国々にも視野を広げてみてください。“及ぼし得るインパクト”の大きさを意識しながら、そうした視点でブレインストーミングを行うことは、非常にやりがいのある取り組みです。

------

ゲイツ財団について

ゲイツ財団は、「すべての命は平等に価値がある」という信念に基づき、すべての人々が健康で生産的な生活を送れるよう支援しています。開発途上国では、パートナーと協力して、人々が自らの未来を切り拓き、可能性を最大限に発揮できるよう、インパクトのある解決策を創出しています。米国では、すべての人々、特に最も貧しい人々が、学校や人生で成功するために必要な機会にアクセスできる環境の確保を目指しています。財団は、米国ワシントン州シアトルを拠点としています。ビル・ゲイツと理事会の指揮の下、CEOのマーク・スズマンが率いています。

------

手代木 功 Isao Teshirogi

塩野義製薬株式会社 代表取締役会長兼社長CEO

1982年に塩野義製薬入社。87年米国ニューヨークオフィス駐在。91年に帰国し開発渉外部に配属されるが、94〜97年カプセル会社への出向で再び米国駐在。帰国後、社長室勤務を経て99年経営企画部長。2004年医薬研究開発本部長、06年専務執行役員、08年4月社長就任。22年代表取締役会長兼社長 CEO(現職)。宮城県出身。

会社概要

■塩野義製薬株式会社

創業:1878年3月

代表者:代表取締役会長兼社長CEO 手代木 功

本社所在地:大阪府大阪市中央区道修町3-1-8

事業内容:医薬品、臨床検査薬・機器の研究、開発、製造、販売など

https://www.shionogi.com/jp/ja/

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ