進化し続ける技術者向け新入研修~業界をリードする技術者の育成の裏側とは~

NTTテクノクロスには、社員一人ひとりが技術と知識を磨き続けるための、充実した環境と数多くのカリキュラムが用意されています。そこには、挑戦を恐れず未来を切り拓こうとする熱い組織文化が息づいています。社員たちは所属部署やポジションに関わらず、決して歩みを止めることなく、成長の階段を一歩一歩駆け上がっています。

その中でも、「モノづくりプロジェクト」は、新入社員が業界をリードする技術者へと成長するための、“最初の一歩”です。ここから、次世代の技術者たちの物語が始まるのです。今回は新入社員研修を担当する人事部の藤原さんと高橋さんに、新入社員研修の狙いや「モノづくりプロジェクト」の裏側についてインタビューしました。

プロフィール

藤原 隆紀

人事部 人材開発部門

2011年入社

主に新入社員研修を担当。階層別研修や昇格者向け研修など、様々なフェーズの社員向け研修プログラムも運営している。

高橋 真梨乃

人事部 人材開発部門

2022年入社

入社前の内定者向け企画や新入社員研修など、若手社員への教育を中心に担当。

藤原と同じくNTTテクノクロスの幅広い研修の運営にも携わる。

左から、藤原さん、高橋さん

NTTテクノクロスの新入社員研修とは

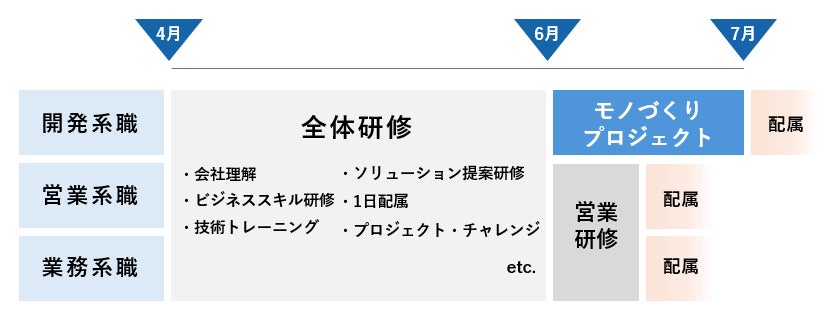

新入社員研修 全体スケジュール

当社の新入社員研修は、前半は全体研修として職種を問わず全員がビジネスマナーやビジネスマインド、ITに関する基礎的な知識などを学び、後半はそれぞれの職種に応じた専門的なスキルを身に付けるために、職種別に学びを深めていく構成となっています。

―新入社員研修全体の最大の狙いはなんでしょうか?

藤原さん:

新入社員研修の狙いは大きく2つに分かれており、1つ目は「学生から社会人へのマインド切り替え」もう1つが「自律的に成長するためのプロセスの習慣化」です。

入社直後の新入社員はどうしても「言われたことをこなす」ということに集中してしまい、受け身の姿勢になりがちです。しかし、配属後も長期的に成長し続けるために、そして彼らが自らの意志で未来を切り拓くためには、自ら進んで成長しようとするマインドが必要不可欠だと考えています。

高橋さん:

実際に配属後にチームで業務を進める上でも、上司からの指示を言われたとおりにこなすのと、上司の意図や背景をきちんと理解したうえで業務に取り組むのでは、アウトプットの質だけではなく、本人の成長にも大きな差が生まれてくると思います。

藤原さん:

そのため新入社員研修の前半は、全員が受け身の姿勢から抜け出し、自発的に考え行動できるマインドチェンジを促すカリキュラムを用意しています。その後、実践的な技術研修や営業研修など、職種ごとに専門性の高い研修に進み、それぞれの職種で自発的に活躍できる人材を育成することを目標にしています。

「モノづくりプロジェクト」とは?

新入社員研修の中でも、特に技術者向けに用意されているのが「モノづくりプロジェクト」(以下モノP)です。 モノPはソフトウェア開発に必要となる全プロセスを経験できるよう設計されています。

身近な課題をもとに、こんなソフトウェアがあったらいいなというテーマ設定から、設計、コーディング、試験のすべてを自分たちの手で1カ月の間に計画して成し遂げるという、入社して間もない新入社員にとっては大きな挑戦の場です。

新入社員たちは研修の前半で学んだスキルやマインドを活かしながら、ソフトウェア開発の流れを一通り実践していきます。

今年度のモノPでは、冷蔵庫の食材管理アプリやエンジニア向けの社内Tips共有ツールなどが創り出され、毎回数多くのユニークなソフトウェアが生み出されています。

モノPは2022年度にスタートし、人事部と全社の技術者教育を推進しているデジタル革新部が協力し、デジタル革新部が行っている取り組みの1つである、ソフト道場の講師を務める技術者がこれまでの育成カリキュラムの実施で得たノウハウも最大限に活かされています。

―モノPを新入社員に向けて実施する狙いはなんでしょうか?

藤原さん:

開発系職のキャリアを歩む新入社員にとって不可欠とされる、開発力を早期に身に付けてもらう、というのが大きな狙いです。

当社ではソフトウェア開発は協力会社と一緒に進めているケースも多く、配属先によってはソースコードを書く機会が限られている新入社員もいます。

一方で新規プロダクトの開発を積極的に推し進めていくには、自社内のみで迅速に開発することが求められることもあります。開発系職社員の将来的なキャリアを考慮すると、新入社員のうちに「ゼロからモノをつくる」という体験をしてもらうことは大切だと考え、モノPを新入社員向けに実施することになりました。

藤原さん

進化し続ける「モノづくりプロジェクト」

開発系職のキャリアを歩む新入社員にとって、欠かせない取り組みであるモノP。

そんなモノPも開催されるごとに様々な課題や現場の声に答え、年々アップデートを重ねています。

―モノPのカリキュラムはどのように進化してきたのでしょうか?

藤原さん:

モノPが始まった当初は、配属後におよそ半年ほどかけてOJTと並行しながら、取り組む形で実施していました。また、進め方も各自が自分の作りたいものを個々に完成させるスタイルでした。

しかし、毎回実施するたびに、新入社員が配属される開発の現場や運営スタッフから様々な意見や要望が寄せられ、それらを反映する形で改善を重ねています。個々に課題に取り組むのではなくチームで開発を行う形にしたり、アジャイル開発をカリキュラムに取り入れたりするなど、運営側で検討を重ねながら少しずつアップデートを進めました。さらに、新入社員が配属後に業務と並行してモノPに参加するのが難しいという声も届いていたので、開発系の参加社員を対象に新人研修期間を約1ヶ月間伸ばし、新入社員研修の中でモノPをやり切ってから現場へ配属することにしました。

―チーム制の導入の裏にはどんな課題があったのでしょうか?

藤原さん:

個人で作業を進めると、気軽に質問できる相手がいなかったり、学生時代の開発経験の違いから開発知識・スキルによる差が出たりします。また、実際の現場ではチームで仕事を進めるのが一般的です。こうした理由から、2024年度よりチーム制を導入し、メンバーで協力して開発を進める形に変えました。

―アジャイル開発をモノPに取り入れた背景について教えてください。

藤原さん:

開始当初モノPではウォーターフォール型の開発手法を採用していましたが、世の中のアジャイル開発のニーズの高まりを受け、研修でもアジャイル開発を取り入れることになりました。

アジャイル開発を入社して間もない研修の中で経験することで、効率的なソフトウェア開発を体験し、より社内開発力の向上につながると考えています。

ソフトウェア開発に打ち込む新入社員

―ここ最近のモノPのカリキュラムのアップデートを通して、新入社員の反応や空気感は変わりましたか?

藤原さん:

そうですね、やはりアジャイル開発を取り入れたことがモノPとしては一番影響が大きかったと思います。アジャイル開発を経験することで、新入社員は自ら課題を見つけ、改善し実行するという機会を多く得ることができました。これは短いサイクルでの計画・実行・振り返りを繰り返すプロセスを特徴とするアジャイル開発だからこその影響だったと思います。これにより、新入社員たちはモノPのもともとの狙いである「社内開発力の強化」に加えて、自発的に動き成長し続けるマインドセットも身につけられたように思います。研修全体の空気感もより積極的で前向きなものになりました。

高橋さん:

新人社員からも、「自主性を重視した環境で、自分たちで調べて解決する力がついた」「実際の開発現場での業務に近い環境で、時間管理や進捗管理を経験することができた」などの感想がありました。

藤原さん:

また、チーム制の導入や新人研修への組み込みにより、約1か月間集中してモノPに取り組むことができるようになったことで、新入社員同士の協力もより活発になりましたね。

チームでスキルや知識をお互いに共有しながらソフトウェア開発に取り組むことで、一人ひとりがより積極的にモノPに取り組むことができたんじゃないかと思います。約1か月間のモノPを通して新入社員を近くで見ていた私から見ても一人ひとりの成長を強く感じました。

高橋さん

モノP発表会

モノP発表会の様子

完成したソフトウェアについて先輩社員に説明する新入社員の様子

モノPの最後には、それぞれのチームがモノPでの取り組みの成果を披露する場として、社内向けに展示会と発表会が行われ、業務の合間を縫って、多くの先輩社員が展示会や発表会を訪れていました。

展示会では新入社員が自分たちで一から作り上げたソフトウェアについて、先輩社員に熱心に説明を行う姿がみられました。

―展示会や発表会を見に来た先輩社員からはどのような反応がありましたか?

高橋さん:

発表会に参加した若手社員からは「成果物の完成度が高く、自分たちにとっても刺激になった」とのコメントもありました。新入社員が1か月モノづくりに打ち込んできた集大成から先輩社員が新たな気付きを得ることができ、新入社員にとってはもちろん、先輩社員にとっても良い機会になったと感じました。全体を通して実りある研修になりました。

藤原さん:

モノPでモノづくりを進める過程においては、運営陣や講師陣はあえて積極的に介入しない姿勢をとっているのですが、ほとんどのチームが自分たちの力で実際に動かせる状態までソフトウェアを完成させることができました。集合研修とすることで、集中してモノづくりに打ち込める環境がこの成果につながったかなと思いました。

―今回のモノPは現場にどのような影響を与えると思いますか?

藤原さん:

入社して間もない段階で、優先順位をつけて効率的に進めることや、定期的に振り返りを行い自ら改善を図るプロセスを繰り返すといったアジャイル開発を体験したことは、開発力の強化だけではなく、「自発的に行動するマインド」の醸成という意味でも良い影響を与えると考えています。

次年度に向けて

―高橋さんは今年度初めて新入社員研修の運営に携わったということですが、研修が終了した今どんな思いですか?

高橋さん:

3年前は新入社員研修を受ける側だったので、まさか自分が運営する側になるとは思っていませんでした。まずは無事に研修を終えられてほっとしています。

新入社員研修のカリキュラムを企画するのは時間もかかり大変でしたが、新入社員の成長が目に見えて分かると「やってよかった」「関われてよかった」と強く感じられて、自分にとっても良い経験になったと思います。運営の立場だとほぼ毎日新入社員と接することができるので、新入社員の成長が日々はっきりと感じられるのが喜びでした。

―次年度に向けての課題はありますか?

藤原さん:

今年度から新入社員研修にモノPを導入したことに伴い、前半の技術スキル習得のカリキュラムも大幅に見直しました。モノPと組み合わせることで、技術力を着実に積み上げられるようにしています。しかし、初めての試みであるため、研修内容やスケジュールにはまだ改善の余地があると感じています。来年度もカリキュラムを継続しつつ、現場の声を反映しながらより効果的な研修となるように改善を進めていく予定です。

左から、藤原さん、高橋さん

NTTテクノクロスでは、入社時から社員一人ひとりの成長をあらゆる角度から応援し、大切にしています。時代の激しい変化の波を乗り越え、業界の最前線を走り続ける技術者を育てるため、技術系社員に向けた研修内容はこれまで進化を遂げてきました。今後も、社員が自発的に成長しつづけられる環境やカリキュラムの充実を図り、「NTT研究所と世界の先進技術を融合し、お客様と未来を共創し続けるソフトウェアリーディングカンパニー」のビジョンのもと、高い専門性と技術力により社会に新たな価値を届けるため、NTTテクノクロスは挑戦の歩みを止めません。

■関連情報

・NTTテクノクロスが推進するコミュニティ型技術者育成とは?

~延べ7,000名を超える社員が技術に磨きをかける『ソフト道場』立ち上げのストーリー~

当社のコミュニティ型技術者育成の取り組みの一つに「ソフト道場」があります。約24年前にソフト道場を立ち上げた社員が、立ち上げに掛けた想いなどを語っています。続きを読む

・Salesforceの匠がNTTテクノクロスでのキャリアを選んだ理由とは?「Salesforce MVP Hall of Fame」として認定、殿堂入りしたエバンジェリスト鈴木貞弘のキャリア形成秘話

NTTテクノクロスでは、高度な専門性を持ち、社会やお客さまが抱える解決困難な課題に対して適切な技術・方法で主体的に課題解決へと導くことができる人材が多く活躍しています。2023年にSalesforce, Inc.より「Salesforce MVP Hall of Fame」として認定され、殿堂入りを果たした鈴木貞弘がなぜNTTテクノクロスでのキャリアを選んだのか? その理由とSalesforceとの出会い、そしてキャリアについて語ります。

その他にも、NTTテクノクロスの技術力を支える人材や、社員一人ひとりが主体性を発揮したチャレンジなど、様々なエピソードを紹介しています。ぜひ、こちらもご覧ください。

NTTテクノクロスの採用情報です。

NTTテクノクロスの技術者や組織文化などを紹介しています。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ