【イラスト図解】高齢者の自立支援で変わる未来 — 生活機能改善がもたらす社会的インパクトを解説

長期ビジョンSF2030で掲げる「健康寿命の延伸」の実現に向け、介護予防を事業として進めるオムロン。

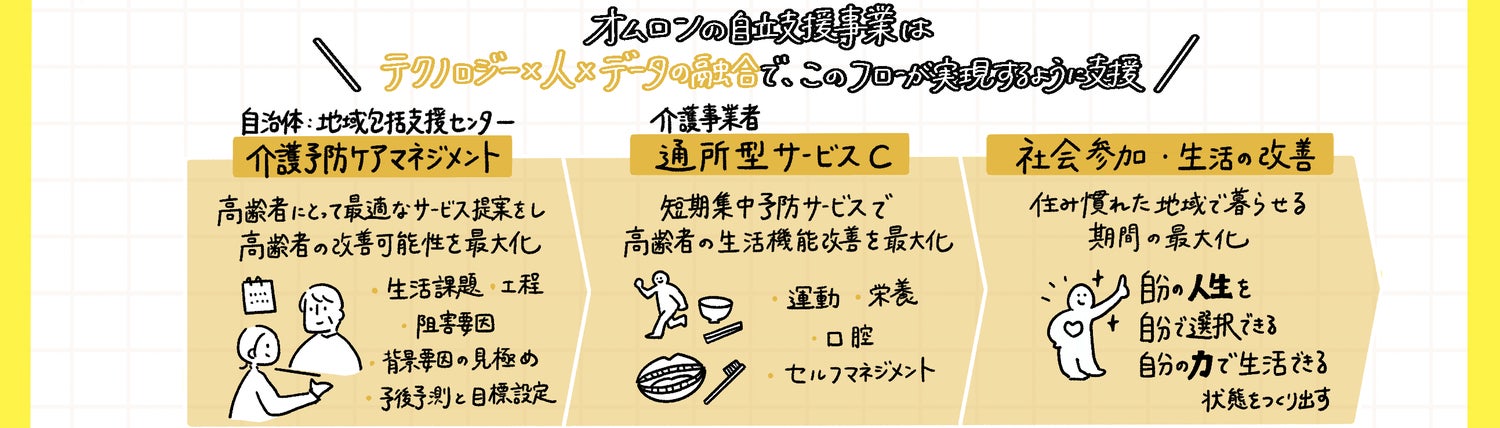

オムロンの自立支援事業がめざすのは、「生活機能改善による介護予防・重度化防止」を通じ、介護に関連する社会的課題を解決することです。

高齢者が生活機能を回復し、自らの人生を自分で選択し、自分の力で生活できるようにする。この取り組みは、高齢者のQoLの向上、介護人材不足の緩和、増大し続ける介護給付費の適正化につながると考えています。

そのための取り組みのひとつとして、自立支援事業は2024年に自治体や地域包括支援センター向けにICTシステム等のサービス提供を開始。このICTシステムは、地域包括支援センターが高齢者の状態を分析するアセスメントと、ひとりひとりの状態にあわせた改善目標の作成を支援するものです。

入り口となるアセスメントを皮切りに、高齢者は短期集中予防サービス(通所型サービスC)*1(以降、短期集中予防サービス)で支援をうけることで生活機能を改善し、社会参加を実現する。オムロンの自立支援事業は、このフローを支援し持続可能なサイクルとしていくことをめざしています。

*1 短期集中予防サービス(通所型サービスC)

市区町村が行う総合事業のサービスの1つ。専門職が一人ひとりの改善プログラムを提供し、3ヵ月から6ヵ月間の短期間で実行する。利用者が生活活動や社会参加ができるよう生活機能を回復し、自分らしい生活を再び送れる状態をめざす。

このサイクルが実現することで、社会にどのようなインパクトがうまれるのか。

オムロンは検証を実施し、2024年3月にその成果を発表しました。

この検証では、ある地域における実際の介護給付費データを用いて実証しました。

今回はその検証内容と結果を受けて、自立支援事業が見据える未来について、データソリューション事業本部 自立支援事業部 学術知財グループの宮川さんに教えてもらいました。

宮川 健(オムロン株式会社 データソリューション事業本部 自立支援事業部 学術知財グループ)

■「健康寿命の延伸」という社会的課題の解決に向け、調査検証を実施

- 自立支援事業部では「短期集中予防サービスによる、要介護リスクの低減および介護給付費適正化の可能性」に関する調査検証を行ったと伺っています。その理由を教えてください。

宮川:2000年度には256万人だった日本の要支援・要介護高齢者は、2020年度には682万人と大幅に増えています。

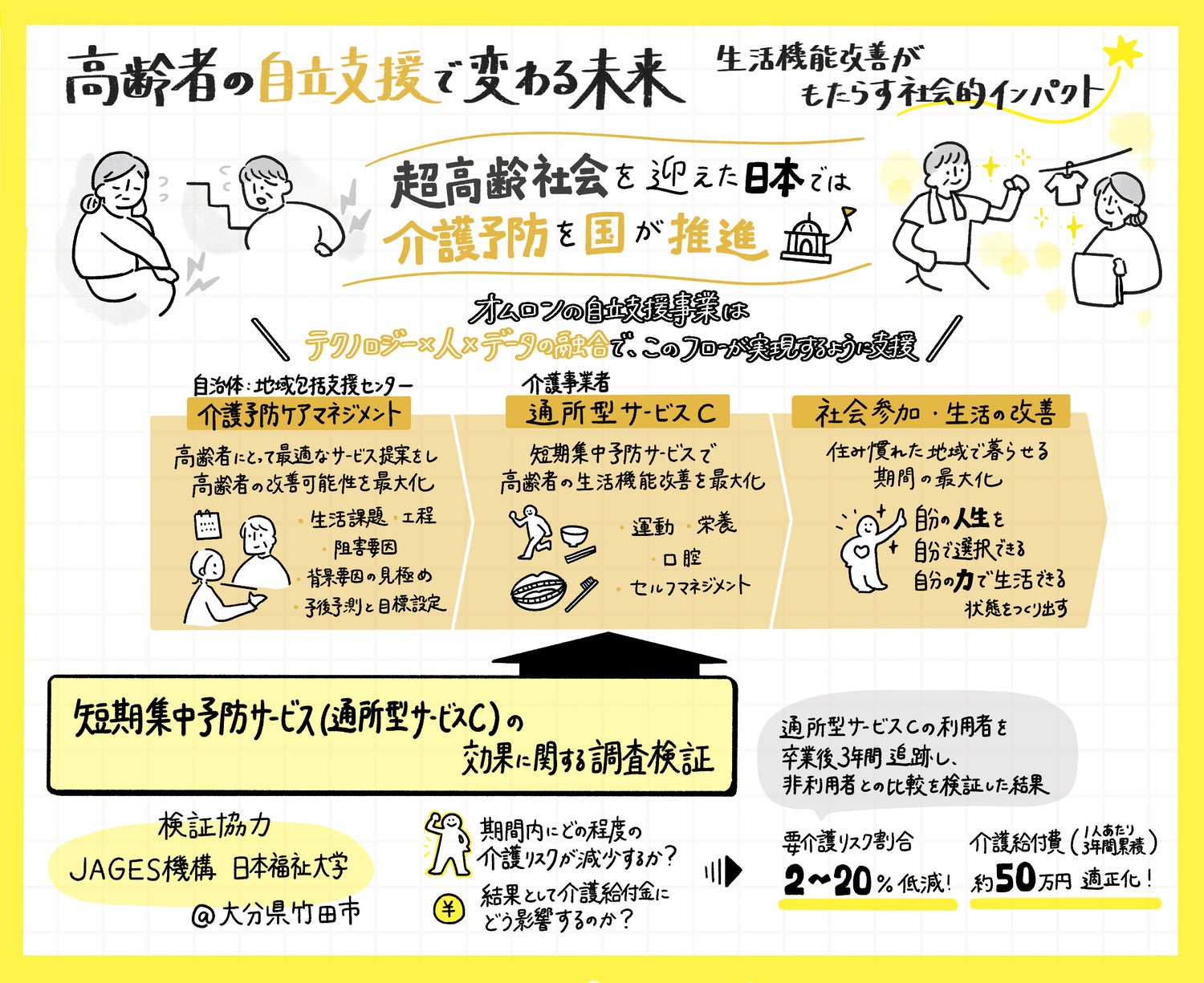

超高齢社会を迎えた日本では、介護予防を国が推進しており介護保険法が定められています。介護の現場や社会ニーズに合わせた制度を整備するため改正を繰り返し、2014年の改正では、『軽度者の方の状態像を踏まえ、できる限り要支援・要介護状態にならない、あるいは、重度化しないよう「介護予防」を重視したシステムの確立』が提唱されました。そして、2017年度までに介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が順次整備されたのです。

この総合事業の一つである短期集中予防サービスに取り組めている自治体は、2022年度時点で730ヵ所、全自治体の4割(※1)にとどまっているのが現状です。

この領域で事業を行うのであれば、国のガイドラインに掲載されるような社会的インパクトのある事業にしたい。そのためには、生活機能改善による介護予防・重度化防止を促す短期集中予防サービスを利用することによって「要介護リスクや介護給付費」にどのようなインパクトを与えられたのかを裏付けする科学的根拠が必要だと考えたのです。

- 今回の検証では「短期集中予防サービス」の利用者と非利用者を対象に調査検証を行っています。それはなぜでしょうか。

短期集中予防サービスのなかにある通所型サービスCの特徴は、3ヵ月から6ヵ月間という期間にて利用者の生活活動や社会参加、すなわちその利用者が家庭や地域における役割を持ち、自分らしい生活を再び送れる状態をめざすという明確なゴールが決まっています。

そのため、サービスを受けることで決められた期間内にどの程度の機能回復を行うことができ、結果として介護給付費にどう影響するのかを科学的根拠として発信することができると考えたのです。

そこで、介護給付費に関連する学術研究の権威である一般社団法人日本老年学的評価研究機構(以下、JAGES機構)および日本福祉大学にご協力いただき、調査検証を行いました。

調査対象は、当時オムロンのICT実証事業に協力いただいていた大分県竹田市です。大分県竹田市は、介護予防に力を入れている自治体のひとつでもあります。

こうして、実データに基づく、短期集中予防サービスがもたらす要介護リスクの低減および介護給付費適正化の可能性についての検証が実施されました。

■検証結果からわかった、短期集中予防サービスの2つの可能性

- 調査検証の概要を教えてください。

まず竹田市からJAGES機構と日本福祉大学に、市民の介護給付費の情報と短期集中予防サービスに参加された方の基本チェックリストを提供いただきました。

そして、JAGES機構と日本福祉大学に詳細な分析を行っていただきました。短期集中予防サービスのなかにある通所型サービスCの利用者を卒業後3年間追跡し、サービスを利用された132名と利用されなかった116名の累計介護給付費を比較したところ、有意差のある結果として2つのことが明らかになりました。

1つは、サービスの利用前後で利用群の要介護リスク割合は2〜20%低減すること。もう1つは、サービス卒業後3年間の累積介護給付費はサービスの非利用者と比較すると一人当たり50万円ほど適正化されていたことです。

国や国民が負担する社会保障費において、2024年度の介護分野にかかる総費用は約14兆円、年間国家予算の10%以上を占めています(※2)。今回は竹田市の132名の結果であるため、介護給付費適正化は総額約6,500〜7,000万円と見積もっていますが、同様の効果を出せる自治体が増えれば増えるほど、日本全体でみたときの社会的インパクトは非常に大きくなると考えています。

- 今回の検証には複数の関係者が関わっています。それぞれとの関係性、検証における役割を教えてください。

今回の検証を実現できた一番の理由は、JAGES機構も、日本福祉大学も、竹田市も「誰もが自分の人生を自分で選択でき、自分の力で生活を送ることのできる社会を作りたい」という同じ想いを共有できたからだと思います。

・竹田市:

2020年7月にオムロンと大分県が結んだ連携協定による実証事業に初年度から参加。この協定の一貫として、オムロンのテクノロジーを活用した高齢者の自立支援サービスの仕組みづくりに向けた検証に協力いただいた。

・JAGES機構:

日本全国で「健康とくらしの調査」を実施する研究機関。全国の高齢者の介護認定情報や介護給付費に関する豊富な知見を持っており、オムロンは2022年12月より「短期集中予防サービスの普及啓発のための科学的根拠の検討」の支援をいただいていた。

・日本福祉大学:

同大学の健康社会研究センターは、介護レセプトデータや社会疫学データを活用して、介護給付費予測に関する論文などを多数発信している。

つまり、竹田市が取得しているデータとJAGES機構、日本福祉大学が持つ知見を掛け合わせることで、要介護リスクの低減と介護給付費の適正化を検証できると確信を得られたのです。

■高齢者の介護予防施策が多くの自治体で推進される未来に向けて、自立支援事業が担う役割

- 今回の検証結果を踏まえ、オムロンはどのような未来を描いているのでしょうか。

私たちがめざすのは、「どこに住んでいても、何歳になっても、自分の人生を自分で選択できる、自分の力で生活できる」状態を作り出すことです。自立支援事業部のメンバーは何よりもこの想いを大切にしており、日々の活動の原動力としています。

自立支援事業に携わる者として、一つでも多くの自治体で、一人でも多くの高齢者が自分で自分の人生を選択できる状態を実現したいと考えています。そのためには、短期集中予防サービスをまだ効果的に活用できていない自治体が、竹田市と同じような効果を出すための支援を行っていくことがオムロンの使命だと思うのです。

- それは竹田市が採用している方法を他の自治体にそのまま横展開するということでしょうか。

少し違います。その地域の実情に合わせて、短期集中予防サービスの推進に資する、オムロンならではのテクノロジーと人、データを融合させた支援を行うことで、竹田市のような「効果」を出す自治体を増やしたいと考えています。

実際にオムロンと連携協定を締結し、実証事業にご協力いただいた大分県、大阪府、石川県小松市でも見据えているゴールは同じ「生活機能改善による介護予防・重度化防止」ですが、「地域の実情」は様々であることがわかっています。

つまり、短期集中予防サービスの介入プログラムそのものの違いだけでなく、高齢者の人口や、介護予防ケアマネジメントの在り方、サービス卒業後の社会参加への促進方法が地域ごとで全く違っており、すべての自治体で一律のやり方が通用しないことがわかっています。そのため、その地域の実状に合わせた支援が必要だと思うのです。

だからこそ、オムロンが第三者的に伴走し、短期集中予防サービスの入り口から出口までの事業全体の状況を把握した上で、ICTの提供や伴走支援をする価値があるのだと思います。それぞれの自治体や介護事業所が地域の特性や社会資源を活用して一番良いやり方を支援していきたいと考えています。

■まずは入り口のアセスメントから。今「ハレクルWith」動き出す

- 具体的には、どのような支援を提供しようとされているのでしょうか。

介護予防で効果を出すために、まず大切なことは地域包括支援センターで行う高齢者の状態を分析する「入り口のアセスメント」だと思っています。

その利用者特有の生活課題を抽出し、その課題に合わせた改善の目標を設定することによって、一人一人に適切なサービスを提供できるように、その入り口となるアセスメント支援機能等を搭載した介護予防ケアマネジメント支援システム「ハレクルWith」の提供を開始しました。

- 最後に、自立支援事業にかける想いをお聞かせください。

「誰もが自分の力で自立した生活を送ることのできる社会を作りたい」その想いの実現に向けて、一つでも多くの自治体で効果的な介護予防事業を実現できるよう、オムロンはそれを支えていきます。

今回の検証結果のようなインパクトが出る仕組みが全国各地に広がったら、日本の大きな社会的課題の解決につながると自信を持って言えます。だからこそ、オムロンの自立支援事業は歩みを止めずに、今回の検証結果から得た知見を活かし、地域の特性や社会資源、文化など、様々な観点を考慮した自立支援サービスの提供をめざしていきたいと思います。

自立支援事業 | データソリューション事業本部 | オムロン

※1:厚生労働省、令和4年度 介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)の実施状況(令和4年度実施分)に関する調査結果(2024年10月4日閲覧)

※2:財務省、これからの日本のために財政を考える、3予算はどのような分野に使われているのか

イラスト図解制作 佐々木 桃子

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ