【プレスリリースアワード2025 Best101選出:プロジェクトストーリー】8年に渡る官民学が挑んだ全国初となる国の登録有形文化財・防火地域内の木造建築の保存活用の実現

プレスリリースアワード2025において、

8年に渡る官民学が挑んだ全国初となる国の登録有形文化財・防火地域内の木造建築の保存活用の実現がBest101に選出されました。

4573件という応募数の中で、私たちの取り組みがこのように評価され、大変ありがたく感じています。

プレスリリースの目的

明治33年創業の老舗酒屋の当主から「家業を継続し、建物も残したい」と依頼があり、日本全国に先例のない事例として取り組みました。鎌倉と言えど文化財が残りにくい現実がありながらも、官民学と連携し8年がかりで認可に成功。

文化財を保存活用することに課題を感じている自治体や事業者にとってヒントとなり、先例を作ったことで道標になればという想いがあります。

このプレスリリースが世の中に広がることで、日本という素晴らしい国の文化財が保存されていく足掛かりになってほしいと願っています。

審査員からのコメント

「官民学」「全国初」「国の登録有形文化財」というキーワードで関心を引き付け、プロジェクトの社会的意義や歴史的建造物のベンチマークとなることが強調されています。歴史を感じさせる写真と再構築された現在の様子の写真の対比が取り組みを印象づけています。 (月刊『広報会議』編集長 浦野 有代氏)

官民学のさまざまなステークホルダーを巻き込んだ全国初のプロジェクトとして、他の地域にも波及力があるリリースだと思います。規制と文化保存を両立し、誠実な姿勢が伝わります。新旧の写真も訴求力が高いと感じました。

(ビジネス インサイダー ジャパンブランド編集長 高阪 のぞみ氏)

選出記念として、

「なぜ、8年もの時間がかかったのか」

「官民学連携という利益が相反し合う中で、どのように乗り越えたのか」

「どのような葛藤や苦悩があったのか」

これらをプロジェクトストーリーとして綴りました。

文化財の保存活用を検討されている全国の自治体や事業者、建築家の方々にとって、このストーリーが皆様の背中を押し、素晴らしい日本の文化財が一つでも多く残っていくことを願っています。

三河屋本店プロジェクト

~8年に渡る官民学が挑んだ全国初となる国の登録有形文化財・防火地域内の木造建築の保存活用の実現~

三河屋本店は明治33年(1900年)創業の老舗酒屋であり、若宮大路唯一の木造日本建築。しかし、防火地域指定による厳しい規制下で建物維持が困難となっていました。

この課題解決に向け、2018年より鎌倉市、消防署、東京大学をはじめとする専門家との官民学の緊密な連携により、8年に渡る保存活用プロジェクトを展開。

このたび全国初となる国登録有形文化財かつ防火地域内木造建築の建築基準法適用除外を実現しました。

完成予想の三河屋本店

出会い

三河屋プロジェクトのきっかけになったのは、「トロッコ」でした。

私たちが運営する鎌倉の既存店で使われていたトロッコが三河屋本店に譲られ、今も鶴岡八幡宮前で現役として使われていると聞いたのです。昔の話と思っていたものが、実際に今も残っていると知り、確かめに訪ねました。

現地で目にしたのは、現在も使われていたトロッコでした。かつての暮らしの道具が今も生活の中で生きていることに驚かされました。さらに館内を案内していただくと、これほど立派な建物が残されていることに感銘を受け、三河屋本店の歴史と地域との深い関わりを知る機会となりました。

その帰り際、お父さんから「三河屋本店にも力をかしてほしい」と声をかけられます。突然の言葉にすぐ意味を理解できませんでしたが、その一言が後のプロジェクトの始まりとなりました。

明治33年創業。三河屋本店を案内してくれた4代目当主のお父さん

トロッコが現役で使われている様子。ご案内をしてくれているお父さん

通い詰める

最初の言葉の真意を知りたく、翌日に再び三河屋本店を訪ねました。

その後も月に何度も通い、お父さんや女将さん、そして代代替わりをされた社長と対話を重ねました。対話を通じて浮かび上がったのは、二つの願いでした。

ひとつは、この建物を後世に残したいという思い。

もうひとつは、酒屋を小さくなってもいいから続けていきたいという願い。

背景には、酒類業界全体の厳しい現実もありました。年に一度の業界会合では「お酒の産業は縮小していく。明るい未来は期待しないでほしい」と説明されたそうです。その中で「建物を守りたい、酒屋も途絶えさせたくない」という切実な思いを伺い、何とか力になりたいと強く感じるようになりました。

三河屋本店という歴史的建物が今も残っていることが奇跡に近い。その奇跡を未来につなぐために、どのように支援できるのかを探る時間が始まりました。

お店に立って接客している様子。月に何度もご挨拶に伺いました。

事例調査と合意書締結

三河屋本店の未来を描くために、最初に取り組んだのは全国の成功事例の調査でした。文化財を守りつつ、既存の商いを新しい形に転換して成功した事例を確認していきました。

- 農地を農業体験ができるグランピング施設へと転換した例

- 酒蔵を文化財として保存しながら、そこで造られる日本酒をレストランや宿泊施設で楽しめるようにした例

- かつて隆盛を誇った料亭を文化財として残しつつ、時代の変化に合わせてウェディング事業へと転換した例

これらの現地調査を踏まえ、三河屋本店には「酒屋を残しながら母屋と蔵を生かし、結婚式もできるレストラン事業」という提案を行いました。建物を残すだけでなく、新たな役割を加えて未来へとつなぐイメージを共有することで、賛同を得られ、最終的にプロジェクト推進の合意書を交わすことになりました。

さらに重要だったのは、酒屋の位置づけです。最初は「建物の奥でも続けられればいい」と言われましたが、三河屋本店は明治33年から続く鎌倉を代表する商店。奥に引っ込めるのではなく、表玄関の隣という最も良い場所に残すべきだと提案しました。その伝統を尊重した配置は三河屋本店側にも喜ばれ、酒屋の象徴的な存在感を守りながら新しい事業を加える方向性が定まったのです。

酒蔵のリノベーション事例を視察している様子。

三河屋本店の正面から。左側の白い外壁の建物で酒屋を営業していただく

三河屋本店のお父さん、女将さん、社長さん

プロジェクトチーム発足

プロジェクトは、既存店の内装を手掛けた設計士と共にスタートしました。

対象となるのは国の登録有形文化財。しかも鎌倉という歴史都市の中心で、防火地域に指定された厳しい用途地域。全国を見渡しても、この条件下で用途変更した事例はなく、まさに前例のない挑戦でした。

現行の建築基準法では多くの点で不適合。そこで鎌倉市から「保存活用計画」という条例の存在を知らされます。これは文化財を守りつつ現代に活かすための仕組みで、建築基準法の一部を除外できる代わりに「同等の安全性」を証明する必要があります。基準も正解も存在しない領域で、必然的に求められるハードルは高くなります。承認を担うのは、東京大学や横浜国立大学の教授など、日本建築界を代表する専門家たちで構成される専門委員会。構造・防火・歴史の各分野から厳しい目が注がれました。

三河屋本店プロジェクトの立役者アラキ+ササキアーキテクツの3人

現況調査と計画書作りに費やした2年間

まずは現況調査から。残されていたのは概略図のみだったため、屋根裏に潜り、床下を確認し、一から図面を起こす作業が必要でした。木造建築の専門家にも協力を要請し、限界耐力計算(建物がどの程度の地震や荷重に耐えられるかを測る方法)を行いながら現況調査。ここに1年を費やしました。その途中でコロナ禍が始まり、人との接触が難しくなり、専門委員会とのすり合わせも思うように進まなくなります。

それでも諦めず議論を重ね、発足から2年を経てようやく保存活用計画書を提出。

方針は

1.外観には極力手を加えず、景観を守ること。

2.安全性を担保するため、鉄筋の骨組みを最大限に組み込むこと。

3.使い勝手にも配慮し、柱のない広間や個室のレイアウトにこだわること。

歴史を守りながら、新しい命を吹き込む。その基礎を築いた2年間でした。

屋根に上がり、瓦の状態を確認し、採寸を行う

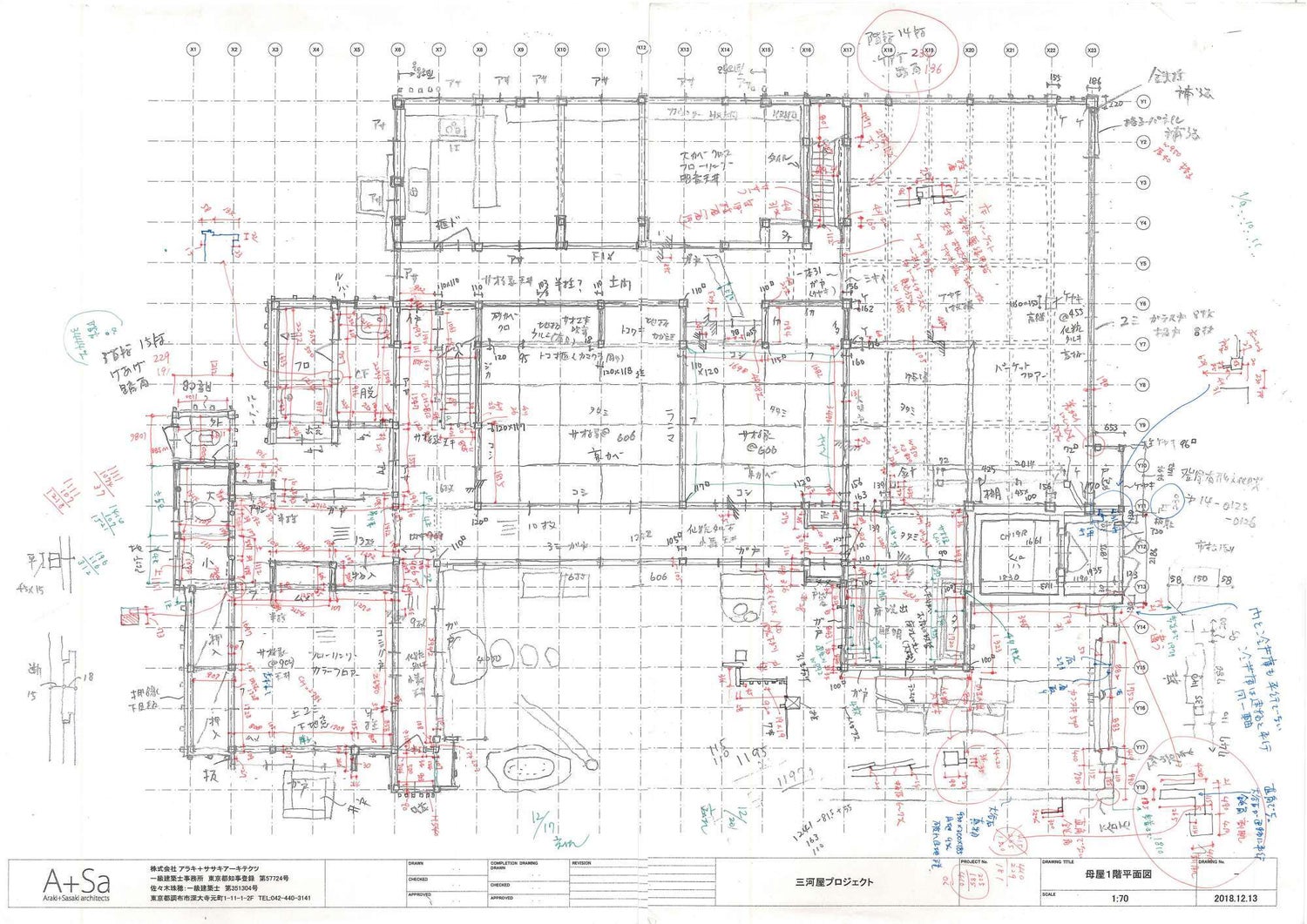

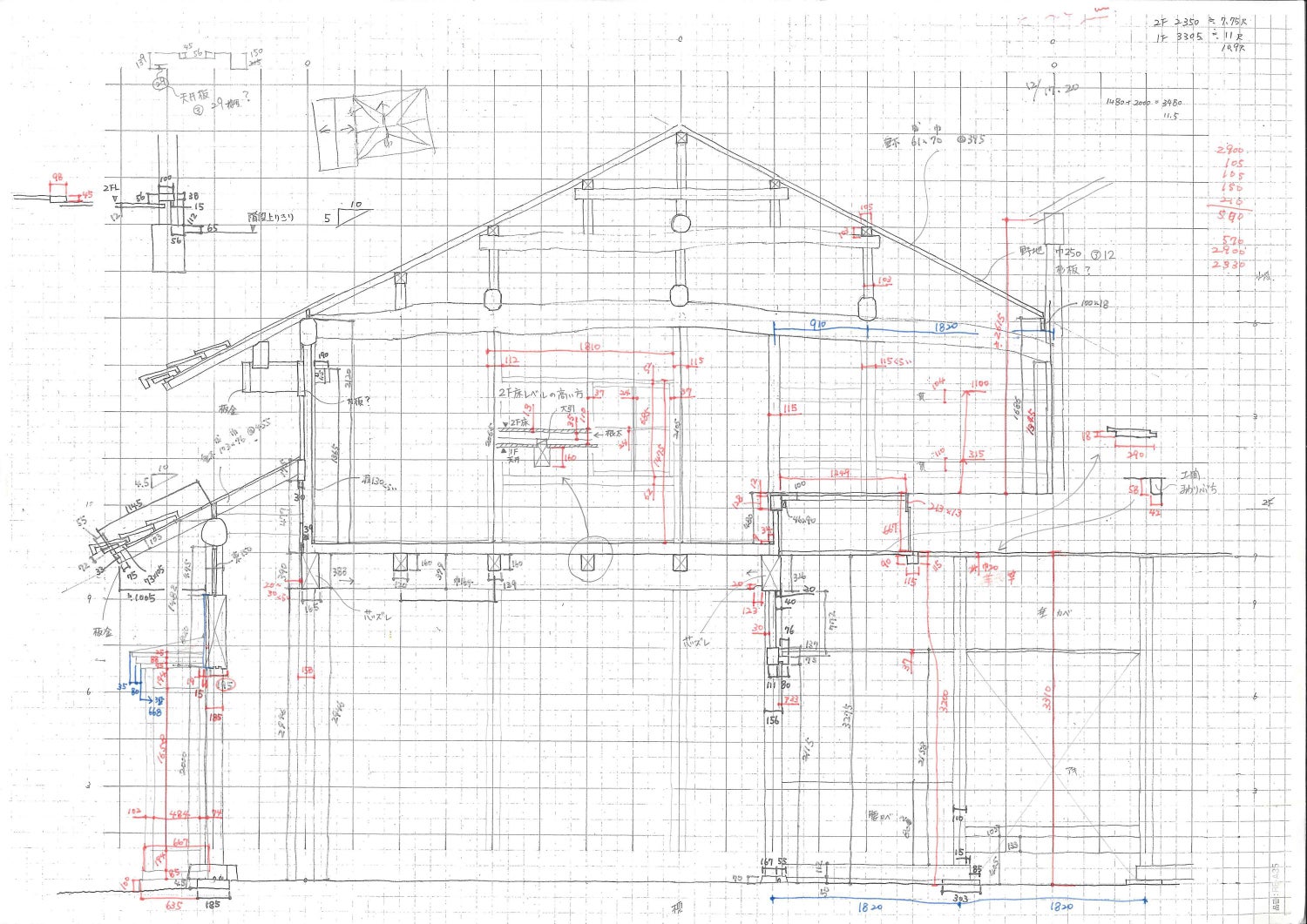

大枠の概略図から図面を作成。採寸したものを手書きで記入(1階部分)

母屋の断面図。高さや梁や柱の幅を採寸し、手書きで記入

第一回保存活用計画提出 厳しい意見

2年をかけて準備した保存活用計画を提出したあと、返ってきたのは予想以上に厳しい意見でした。

「外観は保存されているが、室内は日本建築の様式を完全に無視している。ゆくゆくは重要文化財になり得る貴重な建物であるという認識が欠けている。」

そう突き付けられました。

当初、私たちは「構造の安全性を確保し、鎌倉の景観を守る外観を残せば十分に通るはず」と考えていました。しかし保存活用計画を通すということは、単に建物を安全に活用するだけでなく、日本に残すべき保存建築物として登録されるということ。つまり最も重視すべきは建物の文化的側面であり、内部を大きく変更することは難しいという現実を突き付けられたのです。

結果として、同等の安全性を確保しながら文化的要素を残し、さらに事業性を成立させるという三つの条件を同時に満たす必要があることが明確になりました。その難しさは想像以上であり、さらには専門家の厳しい意見を受けて、行政としても慎重な姿勢を取らざるを得なくなりました。この計画は事業者がいずれ諦めるだろうという空気さえ漂い始めます。

「重要文化財になり得る」という高い評価は誇らしい一方で、計画を一段と厳しくする要因となり、チームの中にはこのプロジェクトを諦めざるを得ないのではないかという不安も広がりました。

建物と向き合う弊社代表。

再始動 初回提出から3年の歳月

初回の保存活用計画が厳しい意見を受け、一時は停滞しかけたプロジェクト。しかし、再び前へ進むことができたのは、二つの支えがあったからでした。

ひとつは、行政の中で事業者を支えてくれた存在です。厳しい意見を受け、計画を諦めるのではないかという空気が漂う中で、「このプロジェクトが止まれば三河屋本店そのものが失われてしまうかもしれない。事業者を諦めさせてはいけない」と全体を支え、前へ進めようと働きかけてくれる存在がありました。

もうひとつは、弊社代表の言葉でした。

「やらない選択はない。不安もない。この素晴らしい建物を残すことが最優先」。

この強い意思がプロジェクトの軸となり、計画を根本から見直す決意につながりました。

再始動後の計画は大きく方向転換しました。

これまでのように使い勝手を優先するのではなく、本来の建物を全面的に残す案へ。前室や本間、離れといった日本建築の様式をすべて残し、柱や梁、床の間もそのまま活かしました。補強は見えない位置に鉄骨やワイヤーを組み込み、文化財としての姿を損なわずに耐震性を高める方法を選択しました。また、生活の中で後から付け加えられたお風呂場など確認済証を得ていない増築部分は撤去し、正式な手続きを経て必要な増築を行うことで空間を確保しました。

ただ、コロナ禍という環境は引き続き大きな制約となっていました。やり取りはメールや電話が中心で、一つの調整に2〜3か月かかります。それでも根気強く協議を重ね、初回提出から3年を経て専門委員会の了承を得ることができたのです。

「やらない選択はない。この素晴らしい建物を残すことが最優先」と話す弊社代表

第三者機関による安全性評価を求められる

ようやく工事に進める。そう思った矢先、保存建築物として正式に登録するためには、第三者による耐震診断が必要であることが条例上明らかになりました。行政からの指示を受け、改めて別機関に耐震診断を依頼する必要性が出てきました。

文化財の耐震診断を担える専門家は数えるほどしかいません。それぞれが独自の安全性の考え方を持ち、当然のように提出したプランへのフィードバックが加わります。大幅に修正が求められれば保存活用計画を再度申請し直さなければならないため、変更の余地はごく限られていました。最新の実験データや資料を取り寄せ、既存の計画を崩さずに対応する方法を探り、6か月をかけて別機関からも安全性を認められました。

こうして、数え切れないほどの調整を経て、プロジェクトは工事へと進む道を得ることができました。

限界耐力計算を行いながら、補強方法を検討するため、何度も屋根裏へ

増築申請

保存活用計画の了承を経て、いよいよ工事に向けた最終準備が始まりました。しかし、その道のりは決して平坦ではありませんでした。

まず直面したのは増築申請でした。当初は保存活用計画と同時に行う予定でしたが、実際には別途の申請が必要であることが分かりました。法律上、増築申請では新たに増築する部分だけでなく、接続される既存部分についても建築基準法の適用が求められます。しかし今回のプロジェクトでは、母屋部分は保存活用計画に基づき建築基準法の除外が認められているため、法律で定められた要件をどのように扱うのかが大きな論点となりました。この調整に多くの時間を要することになったのです。

さらに、既存の建物と新たに増築する部分を接合することが技術的難関でした。両者は風や地震の際に揺れ方が異なるため、その差が接合部に負荷を与えます。もし接合部が緩めば、雨水が浸入して木材を腐食させ、建物全体に深刻な影響を及ぼしかねません。しかも接合部は場所ごとに条件が異なり、方法も一様ではないため、複雑さがさらに増していました。

こうした条件を踏まえ、揺れに耐えつつ水を通さない屋根や壁の構造を検討し、複数の補強策を講じる必要がありました。

工事部分が増築部分。既存の建物とL字で接合しており、屋根の高さもバラバラ

工事着工に向けて

次に直面したのは見積もりの問題です。プロジェクト発足からすでに5年が経過しており、当初の見積もりはもはや現実とかけ離れていました。さらにコロナ禍や万博の影響で資材不足が深刻化し、原材料価格も高騰。「150%アップは覚悟した方がいい」という厳しい状況に置かれました。

文化財工事は専門性が高いため、対応できる施工会社は限られています。しかも見積もりを作成するだけで1か月以上かかるため、相見積もりを依頼しても断られることが多く、結局「見積もりをとる=そのまま発注せざるを得ない」という構造になっていました。相場感を持つことができず、施工会社の言い値に頼らざるを得ないのです。

そうした中で、最終的に選んだのは鎌倉の建築会社・斉藤建設でした。会長は長年にわたり三河屋本店を気にかけ、陰ながら支えていた存在。相見積もりを取らずに、この会社に託すという決断を下しました。

その矢先、三河屋本店のお父様が逝去。完成を心待ちにしていたお父様に、建物の新しい姿を見せることができなかったのは大きな心残りでした。深い悲しみとなりましたが、その思いは「必ず完成させる」という新たな決意へと変わっていきました。

こうして、さまざまな困難と喪失を抱えながらも、工事着工へと歩みを進める準備が整ったのです。

今は亡き斉藤建設の会長と三河屋本店のお父さんとの奇跡の一枚

工事開始

長い準備期間を経て、ようやく工事が始まりました。

解体から携わったのは、文化財を得意とする大工たちです。単なる取り壊しではなく、取り外した木材を後で元に戻せるよう、一つひとつ丁寧に解体をする必要があったため、解体業者ではなく、文化財工事が行える大工に依頼しました。

工事に並行して行われたのが、母屋内部での発掘調査です。三河屋本店は「北条時房・顕時邸跡(鎌倉市No.278遺跡)」として指定されており、当時の暮らしを示す遺物が次々と出土しました。貴重な発見である一方、追加調査が必要となり、工事のスケジュールは当初計画よりも延長を余儀なくされました。歴史を再確認できる意義と、事業としての厳しさの両方を抱えながら進めざるを得なかったのです。

また、蔵の側面を調査すると、柱や梁がほぼ全て腐食していることが分かりました。当初は屋根を持ち上げ、すべての側面を作り直す大工事が必要とされましたが、文化財修復を得意とする大工の技術により、伝統的な継木技法で対応できることが判明。わずかでも既存部分を最大限に残し、最小限の一工事で済ませることができました。

さらに側面の土壁は、小舞を組むところから始める伝統的な土壁施工が行われました。現代の建築では失われつつある工程を、一つずつ手仕事で積み重ねていく姿は、文化財を未来へつなぐ工事そのものでした。

こうして1年半に及ぶ工事は、伝統技術と現代の工法を組み合わせ、文化財の姿を守りながら新たな息吹を吹き込む作業となっています。

解体し、部材を養生。記号を記し、基礎工事の後に元に戻せるように

考古学者による発掘調査。

土壁を塗るために、柱に竹を括り付け、編み込んで土台を作る技術。

こうしたプロジェクトストーリーを経て、2026年5月に鎌倉 三河屋本店はグランドオープンを迎えます。

-------------------------------------------------------------------

鎌倉 三河屋本店

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目9-23

-------------------------------------------------------------------

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ