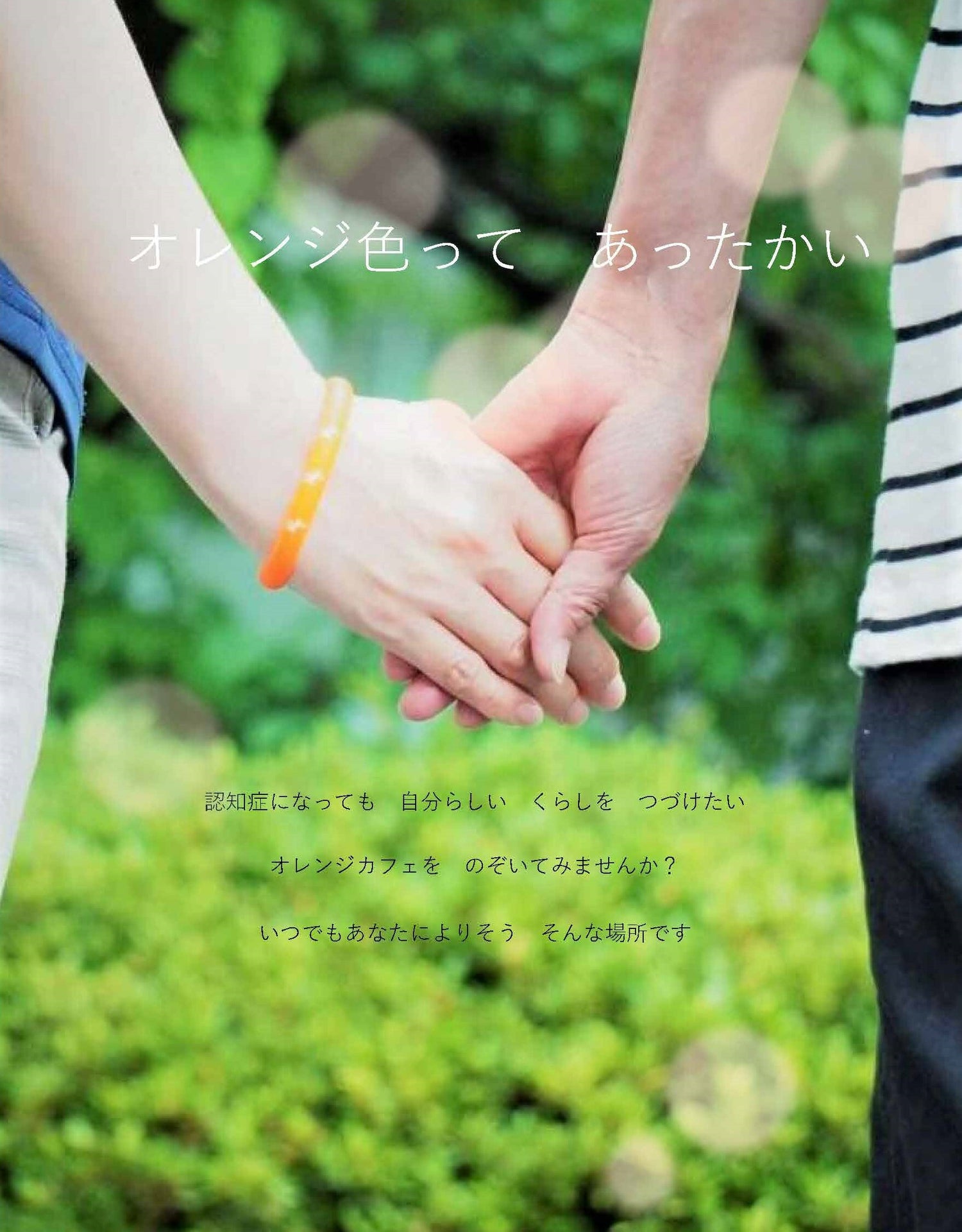

安心できるつながりを 地域につくりたい ~オレンジカフェ[となり] 認知症共生へのアプローチ~

オレンジカフェ(認知症カフェ)は、オランダで始まった「アルツハイマーカフェ」が起源となっており、日本では、平成24年に策定された「オレンジプラン」で初めて明記されました。 続く「新オレンジプラン」では全市町村設置を目標としています。

羽曳野市でも、平成28年1月からオレンジカフェ(認知症カフェ)を開設しています。

専門職が常駐し、安心して相談できることに加え、カフェという形式で肩ひじ張らない気軽さがあり、何より本人やご家族の居場所になること、地域との繋がりができることが特徴です。

令和6年度に新たに3か所が開設し、そのうちのひとつ、オレンジカフェ[となり]を運営する山下勝巳さん(以下、山下さん)に話を伺いました。

1.オレンジカフェ(認知症カフェ)を始めた契機は、『出会いを散りばめたい』という思い

山下さんはもともと、喫茶店とケアプランセンターの複合店舗[FIKA3丁目](以下、フィーカ)を運営しています。[フィーカ]は、商店の集まるエリアで異彩を放つ、時計屋を改修した地域コミュニティーです。このような地域へ開かれたカフェを運営していた山下さんが、オレンジカフェを始めた理由は、『人と出会える機会(接点)を増やす』ことでした。

「最初は、場所にカラーを付けたくなかったんです。それは自分の思いとは違っている」

山下さんは認知症カフェの存在は知っていたものの、ここでやることについては疑問があったといいます。

「フィーカは、わざわざ介護の相談をしに行くという場所ではなく、地域で『いつでも行ける場所』、カフェへの来店から『出会いが生まれる場所』としての思いがあります。そもそも介護事業所が気軽に来てほしいと思っていても、市民の方はなかなか気軽に相談しようという気持ちにはならない。専門性が前面に出ていると、逆に相談に来づらいのではないか。そのギャップを感じてつくったのがフィーカでした」

[フィーカ]には常連さんも多く、取材のときも手品をしたり、談笑したりする姿が見られました。

「フィーカでは、日常のなかで出会った先の繋がりを大切にしていました。でも、認知症カフェをするということは、目的を先に出すということ。『認知症』という言葉を、出会いより先に掲げることになってしまいます。そこにためらいがありました」

そんな折、[フィーカ]横の店舗を使うことができるようになりました。ここをイベントスペースとして使用すると同時に、認知症カフェという方向からしか出会えない人もいるかもしれない、と思うようになったといいます。

「オレンジカフェという看板をあげることで、困ったらここに頼ったらいい、ここに相談したらいいと思い出してもらえるということも、価値がある」

そう感じた山下さんは、令和6年4月オレンジカフェを開設しました。

2.丘の上商店街としてのオレンジカフェの役割

カフェ「となり」がある場所は、市内でも少し小高い丘の地域となっており、バスは整備されているものの、駅からは15分ほど離れています。60年ほど前に開発された地域で、一定の入れ替わりはありますが、地域全体の高齢化は進んでいます。

こんなことがありました。

いつもカフェに来ていたけれど、段々一人で来ることが難しくなった高齢者の方がいました。本人はどうしてもカフェへ行きたい。でも一人では行かせられない。どうしたらいいのか。ご家族にも相談して、オレンジカフェで話し合ってみました。

毎日家からカフェまで送り迎えをすることは誰もできません。しかし、バスを使ったらどうか、と案が出ました。家からバス停はご家族が見守り、到着したバス停からカフェまではカフェのお客さん、帰りも同様に、バスに乗るのをカフェのお客さんが見送り、お店はご家族へ連絡・・・と、ご家族・カフェ・お客さんがそれぞれできることを担う、という形を試してみてはどうだろう?

数日後、慣れないICカードをもってバスから降りてくるご本人の姿がありました。隣にはカフェの仲間。カフェへ来店することができたのです。

「皆さん、あたたかい方が多いんです」

そう言う山下さんは、とても嬉しそうでした。

「介護なんてとてもできない」という「やるか、やらないか」ではなく、何か少しでも自分にできることはないかと考え、それが繋がり一つのことを達成できた出来事だったといいます。

働く子ども世代と同居していない親世代も多く、まわりの気づきから支援へつながるケースもあります。また、認知症になったとき、本人はもちろん、ご家族の不安は計り知れません。そんな中で日々過ごす日常に、オレンジカフェという相談できる窓口があるということは、支援の一つとして大きな役割を持つことになります。その役割こそ、[フィーカ]とは違った出会いを生み出したい、という山下さんの思いなのです。

3.商店主それぞれが、それぞれの専門職

あるとき、いつも行く美容室でお客さんがお話をしていました。お店の方はとても聞き上手。お客さんは日常のことや、ちょっとした愚痴、嬉しかったことなどを話します。その方は介護などの専門職への相談ではなく、日常で生じることの一つとして、美容師さんに話をしました。それを聞いたお店の方は、もしかしたら支援が必要なのかもしれない、と山下さんへの相談を勧めました。

またあるときは、販売店舗でお金の支払いができなかった高齢者の方がいました。お店も協力的な方が多いですが、お店という立場上、できることに限界があります。その方はたまたま山下さんが気に掛けていた方だったので、すぐにご家族につながることができました。

「困りごとは、日常的な関わりから発見されることがあります。本人や家族が、介護や医療の専門職がいる場所へ電話したり行ったりして自分から繋がることまでは考えていなくても、普段の生活で関わる様々な方が、それぞれの専門職種だからこそ気付くことがたくさんあるんです」

いきいきとした表情で話してくださる山下さんは、地域の繋がりから生まれるネットワークに大きな可能性を感じているようでした。

オレンジカフェの運営はまだ課題があるという山下さん。この地域の繋がりに、オレンジカフェからつながる『認知症』との関わりが加わります。

『共生』にアプローチできる認知症カフェにしたい、という熱い思いを聞くことができました。

4.『予防する』という言葉の難しさ

羽曳野市地域包括支援課の事業担当者は、「認知症のイメージを変えたい」とよく口にします。

『認知症』という言葉は、多くの人がネガティブなイメージを抱いています。認知症を『予防する』という言葉は、あらゆる場所で使われています。『予防』という言葉には、罹患したその先に悪いものをイメージさせてしまうものです。

認知症になってなお、自分らしく輝いて暮らす方は多くいらっしゃいます。それは、本人の能動的な思い、周囲の大げさすぎない適切な支援、そして街のなかのさりげないサポート、それらがうまく機能して、心地よい環境が出来上がる。そのためには、『認知症』について、当事者だけでなく、すべての人が理解する、理解を心掛ける必要があるのです。

「認知症の方自身がやりたいことをやっている姿を見てほしいし、私も見たいんです」

『予防』『共生』の両輪で取り組む認知症。『共生』するには、『予防』から生まれるイメージを変えていきたい、という担当者の思いもありました。

5.おわりに

一人だけだと、「自分にはできることはない」「とてもじゃないけど、介護なんてできない」と思ってしまいます。それほどに、人と向き合い支援することは大変なことです。しかし、それぞれが「あの人に何かできることはあるかな」と顔を思い浮かべ、「バス停まで見送るのはできる」「買い物でなにか困っていそうだ」「いつもの様子と違う」「最近外出するところを見ていないな」など、自分の地域に目を向けることで、その小さな繋がりが広く大きなネットになり、誰かを受け止めることができることもあります。

[となり]の店内 オレンジカフェはカフェごとに様々な特徴をもつ

認知症について、より多くの人が自分ごととして捉え行動することで、安心できるつながりが地域に生まれます。そのつながりは、認知症の方やご家族にとって、自分らしい暮らしを続けられるという心強い支えになるはずです。それが今回オレンジカフェの取材を通して感じたことでした。

■■■■ 羽曳野市では市内7箇所で「オレンジカフェ」を開催しています!■■■■

(*カフェ名 ▲開催日時 □住所 📞電話番号)

* あそかカフェ ▲第3 日曜日 13時~15時

□羽曳野市伊賀1-4-1 📞072-953-1511(問い合わせ)072-959-5503(当日)

*峯屋 ▲第2・4 木曜日 9時30分~11時

□羽曳野市軽里1-1-1LICはびきの1階(カフェ峯屋内) 📞072-950-0157

*みやび ▲第4 日曜日 14時~16時

□羽曳野市西浦2-1844-1 📞072-950-0382

*となり ▲第3火曜日 13時30分~15時

□羽曳野市羽曳が丘3-5-38 📞072-974-0761

*未来地図 ▲第1水曜日 10時~12時/13時~15時

□羽曳野市南恵我之荘5-1-4 📞072-959-3984

*和気愛あいカフェ ▲第3土曜日 14時~16時

□羽曳野市学園前6-1-1 📞072-956-3181(代)

*ハピバール ▲第1月曜日13:30~15:30

□羽曳野市西浦1112-2 📞072-958-3232

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ