これからの世代の可能性を広げたい 〜『総合型選抜で最初に読む本』の著者が語る書籍刊⾏への思い

ダイヤモンド社から2025年5月に刊行された『行ける大学から行きたい大学へ 総合型選抜で最初に読む本 AO入試・推薦入試・小論文の基本から対策まで』。

導入している大学は8割を超え、年々注目が高まる総合型選抜において、抜群の合格実績を誇るLoohcs(ルークス)志塾を運営する株式会社Loohcsの代表である嶺井祐輝氏による同書は、受験生や業界関係者を中心に話題を集めている。

今回の出版で、総合型選抜に対する“誤解”を解き、これからの世代の可能性を広げたいと語る嶺井氏にその真意を語ってもらった。

◯欲しい人材を獲得するために多様化する選抜方法

Loohcs志塾では、AO義塾として設立された2010年から総合型選抜(AO入試)、推薦入試を専門に大学入学を目指す高校生たちをサポートしてきました。設立時から注力してきた慶應義塾大学にはこれまで1,687名の合格者を出し、その他難関私立、東京大学57名を含む国公立、さらに芸術系大学、海外大学まで、合計3,000名以上合格実績を上げています。校舎も、渋谷の本校1校から、現在は全国34校にまで増やすことができました。

長年受験市場を見てきた中で最近感じるのは、それぞれの大学が入試の工夫度を上げているということです。後ほど説明しますが、総合型選抜は簡単に言えば「大学・学部が欲しい人材を確実に獲得するための仕組み」です。どんなことに興味関心を持ち、学びたいと考えているのか。そして、将来それをどのように活かしたいと考えているのか。大学側はそういった意志や意欲、資質を評価しています。各大学は、それぞれの理念、アドミッション・ポリシーに合致する人材を見つけ出すべく、入試内容に独自性を持たせるようになってきました。

たとえば、文字数無制限の事前書類を課す大学もあれば、20冊の読書レポートを求める大学もあります。一方で一般入試のような筆記試験の結果を重視する大学もあるなど、入試の内容は非常に多様化しています。総合型選抜での入学を目指す受験生にとっては、正しく情報を得て、それぞれに合った対策が求められています。

◯総合型選抜は総合格闘技

総合型選抜は、単なるペーパーテストの結果だけでなく、出願者の「志」「努力」「能力」を総合的に評価する入試制度です。これは「一芸入試」と言われることもありますが、Loohcsでは「総合格闘技」のようなものだと考えています。ペーパーテストがボクシングだとすれば、総合型選抜は、外に出て活動し、自分と向き合い、誰かに伝えるという、より多面的な能力を問われる入試なのです。

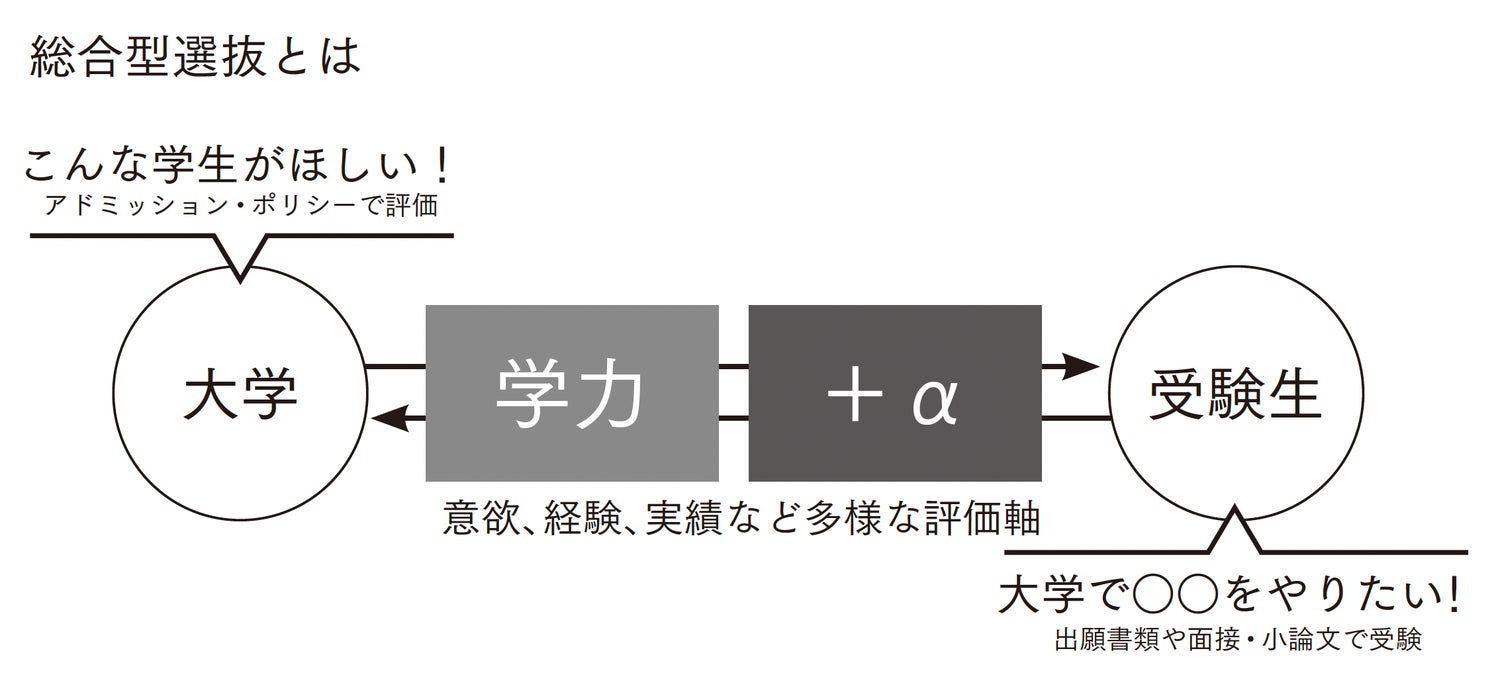

この選抜方法は、かつて「AO入試(アドミッションズ・オフィス入試)」と呼ばれていましたが、2021年度の大学入試改革に伴い、現在の名称に変わりました。総合型選抜の最も大きな特徴は、大学側の「こんな学生が欲しい!」という想いと、受験生の「大学で〇〇をやりたい!」という想いをマッチングさせることを重視している点です。

一般選抜が学科テストの点数で合否が決まるのに対し、総合型選抜では、小論文、面接、プレゼンテーションなど、大学や学部に適した様々な選考方法が設けられています。これにより、偏差値だけでは測れない「学ぶ意欲」や「資質」を評価し、大学が求める人材を確実に獲得しようとしています。

『行ける大学から行きたい大学へ 総合型選抜で最初に読む本』より抜粋

◯私がLoohcsにジョインした理由

私は、もともと地元である沖縄の工業高専でコンピュータサイエンスやAIを学んでいましたが、「テクノロジーをどう社会で活用していくか?」に関心が移り、高専を中途退学して慶應義塾大学SFCに小論文利用型の一般入試で受験、決断してからわずか1ヶ月でしたが、合格することができました。

大学に入ってからは、学費と生活費を自分で稼ぎたいという思いもあり、大学1年の春からGMOグループのFinTech系子会社で広告運用やマーケティングのインターンを経験するなど、ビジネスの世界に身を置きました。工業高専出身でテクノロジーに強く、広告の知識もある若者として重宝され、ウェブ広告の受託やコンサルティングで稼げるようになったんです。

しかしその一方、「広告を作ったりコンサルティングしたりすることが本当に自分のしたいことなんだろうか?」と疑問に感じていました。自分が、社会にとって良いことをやっていないとどうもやる気が出ない気質だと気づいたのがこの頃です。

Loohcs(当時はAO義塾)の創業者である斎木陽平は大学の同級生で、学内のイベントでよく顔を合わせる間柄でした。その斎木から話を聞き、受験生の可能性を引き出すサポートをする進学塾という仕事に興味を持ったことがLoohcs参画のきっかけです。斎木は一方で、「政治家になる」という高校時代からの目標を持っていて、そのため塾を離れることになりました。当時、塾は2教室しかなく、彼が抜けるとなくなってしまう状態だったんです。

当時、私はLoohcsの卒業生たちと接する中で、彼らが生き生きとしていて優秀なことに感銘を受けていました。「この子たちがこれほど楽しそうにできる場所をなくすのはもったいない、なんとかしたい」との思いから、私自身が経営に関わっていくことを決めました。ITの世界で培った、会社を成長させるノウハウが、塾の経営にも活かせるのではないかと考えたのがきっかけです。

しかし、やってみたら塾の経営は想像以上に大変なことでした。それでも、関わり始めてからは現場のことを理解するために、大学生たちに混ざって一緒に指導を始め、今年でちょうど10年になります。

◯「対話的な学び」を重視し、意欲に火をつける

Loohcsが最も大切にしているのは「対話的な学び」です。いわゆる「ソクラテスメソッド」のように、塾生と対話することに多くの時間を費やしています。この対話を通じて、塾生たちは自ら「知識を求め始める」という面白いことが起こるんです。

たとえば、最初は「適当な大学に行ければいい」と言っていた学力に自信のない子が、小論文の授業を受けると、「面白い、僕は社会学を真剣にやりたい」と学びへの意欲に火がついたケースがありました。その結果、「一橋大学に良い先生がいるから、その先生のところで学びたい」と浪人して一般受験することを選んだ子もいます。Loohcsでの対話を通じて、学問の楽しさに気づき、自分の人生を真剣に考えたからこそ生まれた決断です。

また、Loohcsでは大学生の講師が、自身の学んでいることを高校生に伝えることで、高校生にとって憧れの存在となり、学びの意欲を引き出しています。たとえば、「コミュニケーション」に関心があるという塾生に、講師が「君の言うコミュニケーションの定義は古いし偏っている」と議論を吹っかける。すると、塾生はそこからさらに学びを深めていくんです。このように、憧れの先輩と真剣に議論することで、高校生は自分だけの「やりたいこと」や「なりたい自分」を見つけていきます。

◯総合型選抜の誤解を解き、受験生の可能性を広げたい

今回、書籍を出版した一番の理由は、総合型選抜に関する誤解が多いと感じたからです。総合型選抜は「学力がない子が受けるもの」「一芸入試だ」といった見方をされることもありますが、そうではありません。テストの点数では測れない、探究活動や部活動、課外活動での努力を大学が評価する。そういう試験に取り組むことによって、受験生は自分自身を深く知ることになります。大学での学びへのモチベーションが高まり、社会に出てどのような仕事をしていきたいかを強く意識するようになります。私のこれまでの経験上、総合型選抜に取り組んだ塾生は、間違いなく大学生活を有意義に過ごし、社会に飛び出して行っています。実際に志望校に合格したかどうかを別にしてもです。

Loohcsでは、塾生一人ひとりに何十時間もかけて伴走する対話的な学びによって、人の人生に影響を与えているという強い手応えを感じています。しかし、このやり方は非常に手間がかかるため、学校や家庭で同じように実践するのは難しいのが現状です。そこで、この本を通じて、親や先生がどういう話をすれば総合型選抜につながるのか、どうすれば高校生と良い対話ができるのか、そのノウハウを伝えたいと考えました。

また、少子化が進み、2035年には18歳人口が35%減少すると言われています。その結果、頑張らなくても大学に行ける時代が来るかもしれません。そんな時代だからこそ、「どう頑張ったら良くなれるのか」という視点を広めたい。総合型選抜の対策は、受験という短期的な目標のためだけでなく、その先の人生を豊かにするための力や人間関係を育むことにもつながります。この価値をより多くの人に伝えたいという思いで、この書籍を出版しました。

◯今後の展望〜ノウハウを活かし知の共有ができる場に

Loohcsでは、次の10年を「学問や学術に触れる楽しさを分かち合う場所」にしていきたいと考えています。僕が思う理想のLoohcsは、ソニーがエンジニアの自由闊達な開発の場であったように、学術研究と実践的な教育を結びつける場所です。

現在は大学生中心の運営ですが、今後は学術研究のポストとしての役割も担いたいと考えています。世に多くいる研究者たちは、世界でその人しか知らないような研究をしていますが、それを活かし伝える場は多くありません。そういったプロフェッショナルと連携をとり、「知の共有ができる場」としていけたらと。また、卒業生たちは政治家や起業家など各界で活躍し始めているので、彼らとの連携も深めていきたいですね。彼らのように、志を持って社会に影響を与える人材を増やしたいです。

また、これまではマンパワーで全てをなんとかしてきましたが、この書籍を出すプロセスでLoohcsのカリキュラムや教材を体系化することができました。今後はこの体系をデジタル化し、より多くの人にチャンスを広げていきたいです。

日本の教育レベルを、単にテストの点数だけで測るのではなく、イノベーションや新しい知識を生み出し、社会を前に進める力を持った人材を増やす方向に変えていきたい。Loohcsが、「高校時代にやっておくべきこと」と「大学、そして社会に出てからの人生」を繋ぐ、架け橋のような存在になりたいと思っています。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ