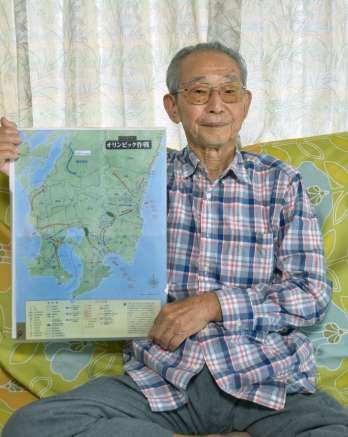

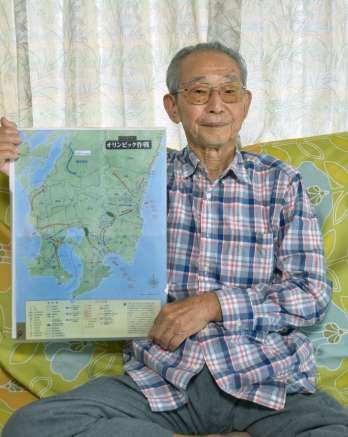

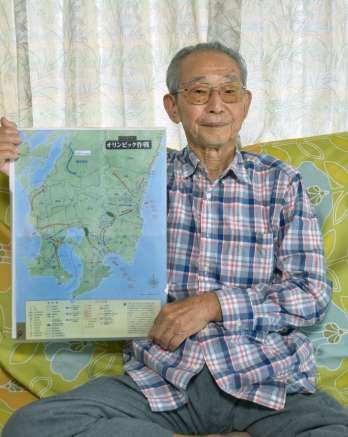

「オリンピック作戦」の計画図を手にする中山重雄さん=いちき串木野市大里

■中山重雄さん(90)鹿児島県いちき串木野市大里

1935年に6人きょうだいの長男として生まれ、いちき串木野市大里で育った。太平洋戦争が始まった翌年に市来国民学校に入学し、4年生で終戦を迎えた。

市来の町が初めて米軍機の空襲に遭ったのは45年5月ごろ。人的被害はなかったが、湊町にある大迫家の石垣などが機銃掃射で被弾した。弾痕を見に行くと、弾の直径は小さいはずなのに、突き抜けた出口はずっと大きかった。回転して命中精度を上げるためらしく、恐ろしいものと感じた。

その後、両親は自宅に新たな防空壕(ごう)を掘った。機銃掃射の被害を防げるよう、前に造ったものより深くなった。

7月になるまで空襲の被害はあまりなかった。今も頭から離れない、死ぬ思いをしたのは同月上旬の午前10時ごろ。母と田んぼに行った時、米グラマン機の機銃掃射に遭った。

警戒警報は鳴らず突然の襲来。下を向いて草を刈っていて、気付いた時には敵機が通り過ぎていた。戻ってきたので、2人して用水路に首までつかって隠れた。当たったらどうしようと、頭の中が真っ白になった。何とか事なきを得て、全身ずぶぬれで家に帰った。

この時が敵を見た最初で最後だ。電柱ほどの高さを飛んでいたため、パイロットの顔が分かった。「米鬼必殺」と言われていたが、鬼ではなく人の顔なんだなと思った。

戦争末期、米軍が南九州に上陸する「オリンピック作戦」に備え、市来には多くの陸軍が駐屯した。自宅近くの戸崎鼻は、防衛研究所戦史研究センターの資料によると「最後まで死守」する拠点だった。

海岸線を臨む雑木林に、浜へ続くトンネルが5本掘られ、お年寄りや子どもと一緒に大砲を運ぶ手伝いをした。兵士たちは毎日、地雷の代わりに丸太を抱え、戦車に見立てた張り子に飛び込む訓練をしていた。敵が上陸してきたら、2人で戦車1台に「特攻」する計画だったという。

ある日、兵士たちの昼食が赤飯のように見えた。すごいなと思ったら、コーリャンだった。コメと混ぜるらしいが、渋く、とても食べられたものではない。日本は負けるはずがないと信じてきたが、こうした光景を見ると「ひょっとしたら」と思うようになった。

終戦は父に聞いた。日本は負けたんだなと思った。けれど、死なずに済んだと安堵(あんど)もした。数日たった頃だったか。雑木林にある大砲が海に向かって撃たれるのを見た。後始末だろうか。弾がドーンと放たれボーンと海面に落ちると、振動が腹にきた。その感覚は、今も覚えている。

戦後、母から「敵が上陸してきたら、家族を斬り殺して自分も死ぬつもりだった」という父の覚悟を聞かされた。8月15日に戦争が終わっていなければ、この辺りの集落は全滅していただろう。

10年前にボランティア団体「戦争を語り継ぐ会」を立ち上げ、副会長として学校などで戦争体験を語ってきた。伝えたいのは、戦争は勝っても負けても犠牲を払うということ。生じた恨みは世代が代わるまで残る。若い人たちは人の道を踏み外さず、自分を大切にして生きていってほしい。

(2025年7月30日付紙面掲載)