半世紀以上体内に残っていた銃弾を持つ田平操さん=薩摩川内市若松町

「埋葬する余裕はなかった」。「墓島」と呼ばれるブーゲンビル。密林に放置されたままの戦友を思うと涙があふれる〈戦後76年 遺骨は語る〉

2021/08/12 11:01

1943(昭和18)年11月に米軍が上陸後、豪軍も加わった死闘は終戦まで続いた。日本兵の多くが栄養失調だった。「特に大陸の転戦を経験していない補充兵は体力がもたなかった」。連日の空襲でろくに眠れず、ジャングルをはいずり回る日々。機関銃で連射する敵兵に旧式の歩兵銃で応戦した。

入隊から一緒だった同郷の兵士は爆風で鼓膜が破れ、砲撃に倒れた。高温多雨で大地はぬかるみ、不衛生な環境。マラリアのほか、重度の水虫に冒された足にハエがたかり、歩けなくなって息絶えた仲間もいた。「中国では埋葬する余裕もあったが、南方では無理だった」と明かす。

■墓島

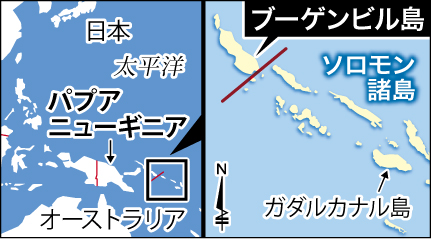

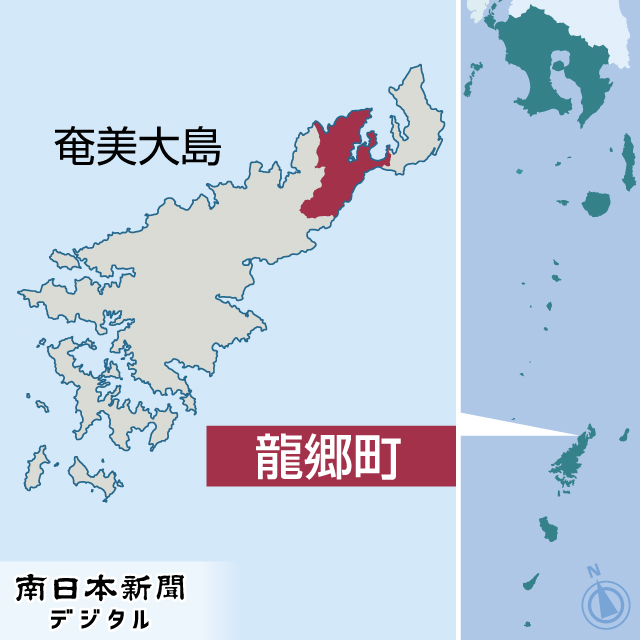

ブーゲンビル島には、田平さんが属した野砲兵第6連隊、鹿児島の歩兵第45連隊など九州南部や沖縄の将兵が多数送られた。3万3000人余りが絶命し、「墓島(ぼとう)」と呼ばれる。ガダルカナル島(餓島)などを含むビスマーク・ソロモン諸島の戦没者計11万8000人のうち、日本に戻った遺骨は約6万柱(今年6月末時点)のみ。島ごとの内訳も定かでない。

海外の遺骨収集について、日本政府は戦後12年がたった57年度、各地の一部遺骨を「象徴遺骨」として持ち帰ったことで事業終了とした。しかし、64年に海外渡航が自由化されると、戦友や遺族らがかつての戦地で野ざらしのままにされた遺骨を目にし、収容を求める声が高まった。

再開後間もない68年、鹿児島の生還兵が中心となって収集団を組み、ブーゲンビル島へ。「歩兵第四十五聯隊ソロモン戦誌」には当時の様子が記されている。「激戦場では戦友の屍(しかばね)を乗り越えて突進した。放置されたその時の屍が多数見つかった」「手や足の骨は棒切れに紛らわしい程にこけむしていた」

この時、2617柱を収容し、一部は鹿児島市照国町の「戦士之墓」に納められた。

■無 念

同誌編さん委員事務局で、元45連隊員の下津貫純義さん(100)=鹿児島市東坂元2丁目=は、飢えに苦しんだ戦友の死が無念でならない。補給が途絶え、食料は「現地調達」。ジャングルでサツマイモを作り、現地人から作物を奪った。ネズミやトカゲはごちそうだった。

戦後、仕事の都合で収骨への参加はかなわなかった。その分、戦誌作りでこだわったのが「戦没者名簿」。一人一人の氏名、階級、戦没年月日、戦没場所、出身地を記した。「戻らぬ遺骨の代わりに絶対に載せたかった。痩せ細って死んでいった戦友たちが今もそのままなのはつらい」

先の大戦から76年。海外や沖縄、硫黄島(東京都)で死亡した戦没者約240万人のうち、半数近くの遺骨が現地に残されたままだ。今も帰りを待つ戦友や遺児らの高齢化は一層進む。遺骨収集の現場や関係者の声を通じ、戦争の実相や平和への道を考える。