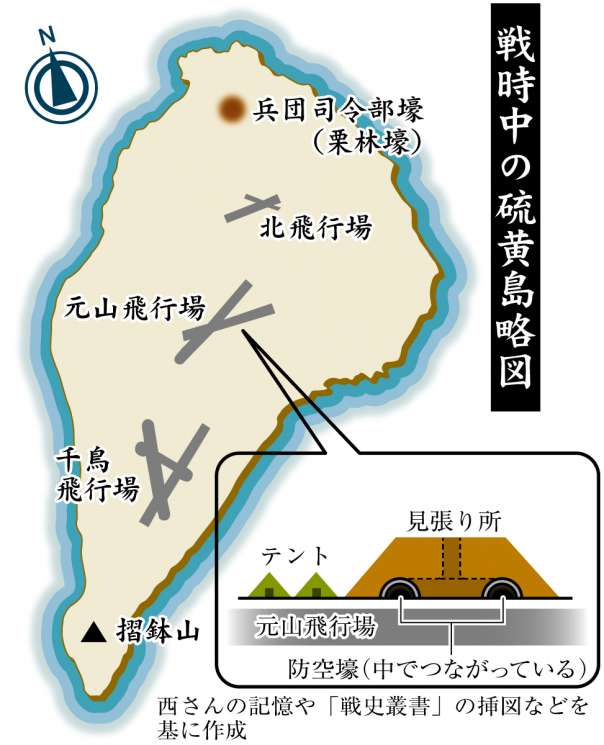

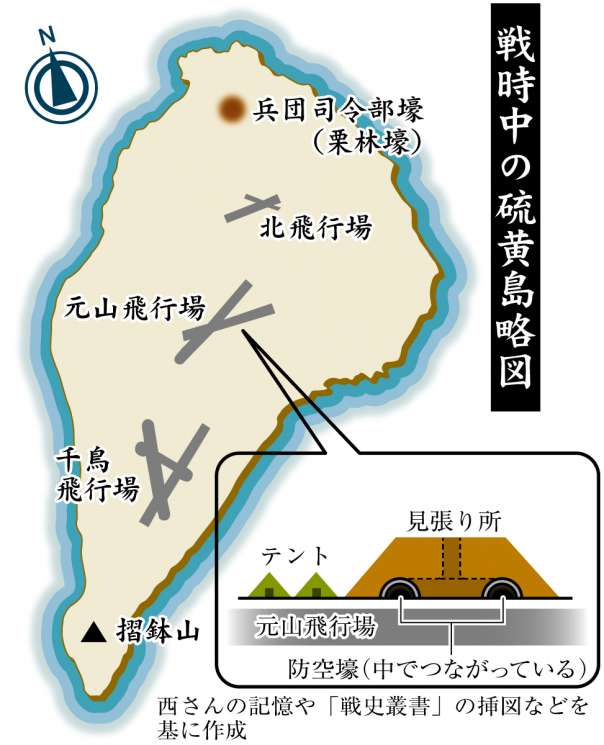

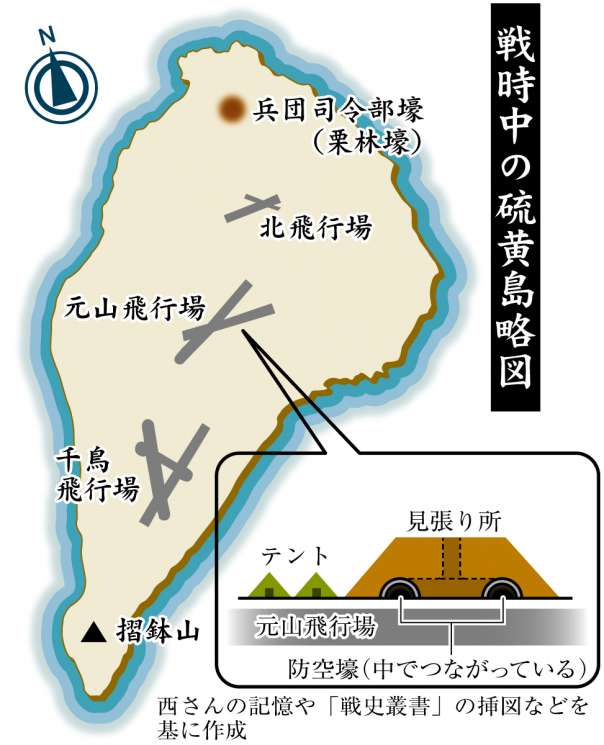

地図・戦時中の硫黄島

〈元学徒兵の回顧録③〉

学徒動員されていた西進次郎さん(97)=鹿児島市宇宿3丁目=が、陸軍飛行第23戦隊の整備員として硫黄島に到着した1944(昭和19)年11月29日、海軍と打ち合わせをしている時、水兵が突然話し出した―。

「もうすぐ敵機が来る時間です。1日4回来て、『定期便』と呼んでいるんです」。水兵に動じている様子は全くなかった。「定期便」時の警報の仕方は決まっていた。まず敵機編隊が100キロまで接近すると、島北部のレーダーが捉え、直ちに元山飛行場の指揮所に連絡。見張り員が「180度方向敵編隊100キロ近づく」とメガホンで飛行場に知らせる。

指揮所は、滑走路のすぐ横にある小高い丘にトンネルを掘り、コの字型にくりぬいた壕〔ごう〕にあった。壕と言っても厚いコンクリートで補強して、電灯も付いており、100人位は収容できた。壕中央には円筒状の上り口があり、丘の頂上に出られるようになっていた。頂上の5メートル四方の空き地に見張り員がいて、高射機関砲を配置していた。

20キロ近づくたびに知らせが入った。50キロぐらいになってサイレンが鳴り響くと、飛行場で作業していた兵士たちは皆、壕に退避。間もなく「敵編隊、本島上空、爆窓を開く」と知らせが入る。重爆撃機が爆弾を落とす時に胴体下部の扉を開けるという意味。高度5千メートルで来襲する敵機は、肉眼だとやっと目にとまる程度だが、見張り所の高精度の望遠鏡では確認できた。

次の瞬間「爆弾投下」という叫び声が響き渡り、兵たちは壕内で身を寄せ合って目と耳をふさぎじっと待った。爆弾が落ちる時の風を切る音は夕立のようだった。鼓膜が破れそうな爆発音があちこちから聞こえ、振動で砂ぼこりをかぶる。島に来るまで空襲に遭ったことはなく、最初は生きた心地がしなかった。

敵編隊が去った後は壕の外に出て深呼吸。滑走路には爆弾でえぐられた穴がいくつもあった。すぐに陸軍のトラックが駆けつけ、鹿児島県出身者が中心の歩兵第145連隊の兵士らがスコップで埋め戻し作業を始める。ローラーで押し固め、たちまち元の滑走路に。時限爆弾がある場所には、目印として赤い布を付けた竹さおを刺してあった。10分後に爆発するものもあれば、10時間後に作動するものも。ただ、時限爆弾は上に向かってまっすぐ爆発するので、これで犠牲になった人は聞かなかった。

こんな爆撃が毎日数回あった。日本軍はほとんど抵抗するすべがなかったから、敵機は落とすだけの爆弾を落として悠々と編隊を組んで引き返した。日を追うごとに空襲は激化していった。