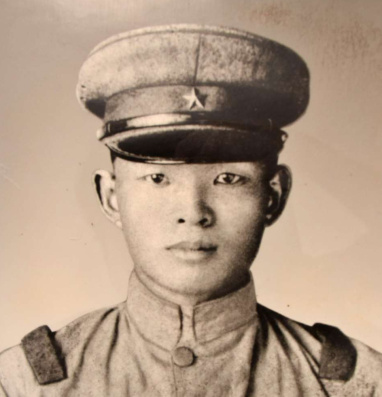

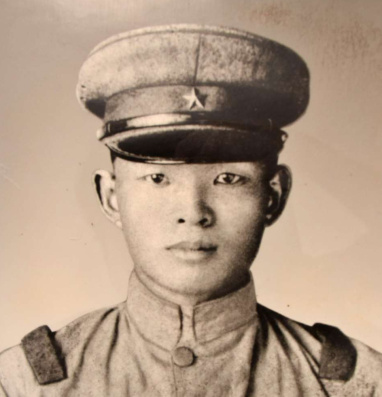

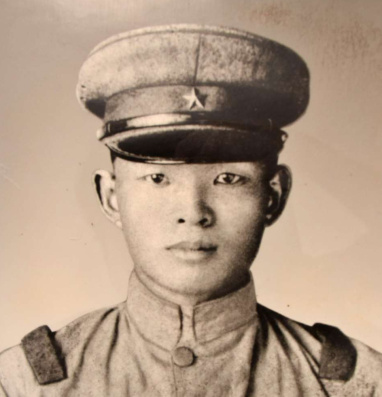

父・徳重藤盛さん。出征前に撮影した

■徳重 勇さん(87)霧島市国分重久

1936(昭和11)年10月、3人きょうだいの長男として霧島市国分重久で生まれた。父・徳重藤盛は焼酎蔵の杜氏(とうじ)。家には焼酎や荷物を運ぶために当時は高級品だった自転車があった。戦争が始まっても、牛舎や田んぼもあり、しばらくは生活は安定していた。

一変したのは44年の夏。父宛てに召集令状が届いた。脚が悪く、徴兵検査で甲種合格できなかった父は軍人になれないことを残念がっていた。その時34歳。父のほかに、近所に働き盛りの男性の姿はもうなかった。「やっと国のために戦える」。そう張り切っていたが、内心は死を覚悟していたと思う。子どもの前では気丈に振る舞っていた。

出征の日、たすきをかけた父と二人っきりで歩いた。「お母さんと、きょうだいのことを頼む」。8歳の私にそう託した。父が戦争で死ぬかもしれない寂しさと悲しさをこらえながら、その背中を見送るしかなかった。

父は帰らなかった。陸軍工兵として満州に向かった後、南方戦線に駆り出された。45年3月10日にフィリピン・ルソン島で命を落としたという。終戦後、生還者から父の最期を聞いた。分かっているのはそれだけだった。補給路が断たれ、多くが飢え死にか病死だったらしい。戦うことなく死んだ父の無念さはどれほどだったろう。

戦死公報の後しばらくして白木の箱が届いた。その中身にがく然とした。遺骨はおろか、髪の毛や爪などもなく、あったのは父の名前が記された木の札だけ。「こんなのは役所が即席で作ったものに違いない」とぐっと悔しさがこみ上げた。当時は誤報も多く、戦死公報が届いた後も生還することがあった。母はその空き箱を抱きかかえながら、終戦後もしばらくは父の帰りを待っていた。

戦禍の日々では、父の死を受けても、悼む暇さえなかった。残る家族の暮らしを守ろうと、出征前に父が自宅に蓄えていた焼酎を換金したり、麦と米を育てたりしてしのいだ。母が奉仕活動に出ている間は、牛の世話や畑仕事の手伝いをして家計を助けた。

空襲警報が鳴るたびに、防空壕(ごう)に駆け込む日が続いた。終戦間際まで、周囲の大人は「日本は勝っている」と言っていた。当時の教育は、今では考えられないことばかりだった。軍歌を歌わされ、日本人は「一等国民」だった。その考えに、他国、他民族の人たちを見下す差別意識がはらんでいることに疑問を持たなかった。教育の力は恐ろしいとつくづく感じる。

45年8月15日の昼過ぎ、地域にいた国防婦人会の役員に終戦を聞いた。戦争が終わると今度は、家族を養うための日々が待っていた。母は酒屋を営んだが、大黒柱を失った生活は苦しかった。

中学校を卒業した後すぐに、宮崎県の上椎葉ダムの建設工事に出稼ぎに行った。実家に仕送りを続けながら、なんとか学費をためた。鹿児島市内の専門学校に通い、簿記やそろばんを学んだ。18歳になった54年、進路に悩んだ際、軍服を着た父の姿が脳裏によぎった。警察予備隊が自衛隊になったばかりだった。母を支え、妹と弟を高校に行かせるため陸上自衛隊に入隊することを決めた。きょうだい2人が高校を卒業できた時は本当にうれしかった。

戦地で父親を失った家は周りでは当たり前だった。同じ境遇の同年代も多く、みんな進学や進路、生活に苦労した。日本はあれから戦争をしていないが、世界では今なお戦争が続いている。平和な世の中がどれだけ幸せなことか。戦争は兵士だけでなく、その家族にまで長年にわたって犠牲を強いる。次世代には決して同じ思いをさせてはいけない。

(2024年8月14日付紙面掲載)