学力・経験に影響及ぼす所得の格差 子どもの「貧困」12.6%、暮らし「苦しい」33.2% 県の子ども調査で見えた深刻な現状

2024/11/28 06:00

来年度から始まる「かごしま子ども未来プラン2025」の策定のため、23年10~12月に実施。子ども7536人、保護者3714人から回答を得た。

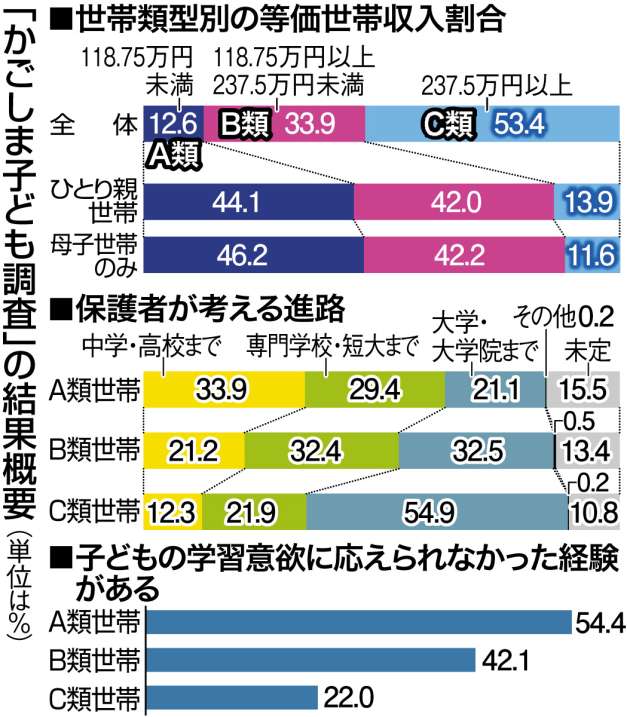

世帯収入の水準では、118.75万円以上237.5万円未満は33.9%、237.5万円以上は53.4%だった。暮らしが「苦しい」「大変苦しい」と答えたのは全体で33.2%で、20年度の内閣府「子供の生活状況調査」の全国平均25.3%を上回った。

118.75万円未満の世帯の54.4%が「経済的な理由で子どもの学習意欲に応えられなかった」と回答した。子どもの「大学またはそれ以上」への進学を考えている保護者は237.5万円以上の世帯が54.9%だったのに対し、118.75万円未満の世帯は21.1%だった。中学生の回答では「大学またはそれ以上」の進学を希望したのは36.9%で、国調査の全国平均49.7%を12.8ポイント下回っている。

収入水準が低いほど部活動などへの参加率が低く、最大11.9ポイントの差があった。生徒に聞いた参加しない理由は「費用がかかる」が14.2%、「家の事情」が10.5%だった。

鹿児島大学教育学部の杉原薫准教授(教育学)は「貧困率は前回より下がったが、暮らしの苦しさを訴える割合は全国平均を上回るなど低収入世帯の困窮は深刻」と指摘する。「収入の差は学力・経験の格差につながる。奨学金があってもその前段階で不平等な状況にあることを踏まえた手だてが必要」と話した。

◇等価世帯収入 世帯の年間収入を世帯人数の平方根で割って調整した額。2020年度の内閣府「子供の生活状況調査」で中央値の半分の158.77万円未満で、貧困の課題を抱えるとされる割合は12.9%だった。