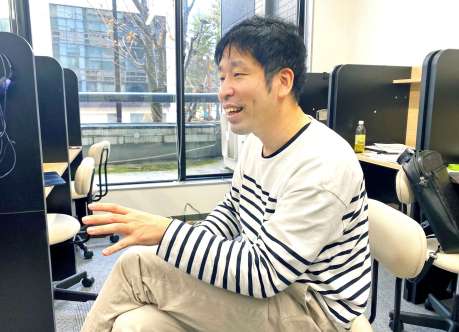

金沢市内に被災した生徒の学習拠点を開いた熊野謙さん=2024年12月、金沢市片町1丁目の能登國学習センター

昨年の元日に発生した能登半島地震では、鹿児島県出身者も被災した。石川県輪島市と七尾市で学習塾を経営していた熊野謙さん(41)=鹿児島市出身=は避難先の金沢市に、能登の生徒が気兼ねなく学習できる拠点「能登國学習センター」を開設し、受験をサポートしている。

熊野さんは鹿児島大学を卒業後、母の故郷・輪島市で中高生向けの学習塾を開業した。1年目の2007年には震度6強の地震に遭い、被災した経験がある。昨年は県外に家族で旅行中だった。テレビで地震を知り、車で輪島市の自宅へ向かった。当初は「震度6」の報道だったため、「まさか家が壊れているとは思わなかった」と振り返る。

すぐに頭に浮かんだのは、共通テストを控えた生徒たちのことだ。「輪島から金沢へは山間部を通る一本道。寒波が来る前に子どもたちを輪島から出さないと、テストを受けられなくなる」。高校に方針を確認している状況ではないと判断し、希望する生徒を連れて、天候が悪化する前の1月6日に輪島市を出た。提携する大手予備校の支援を受け、金沢市のホテルに分散して滞在。生徒はそれぞれ同市内の提携校に通いながら受験に臨んだ。

避難当初は連日、飲食店に集まって生徒を励ました。2月になると、復興拠点の金沢市内は騒がしくなり、集まる場所を確保しづらくなったため、市中心部に20席の自習室を借り、生徒の居場所を作った。「取りあえずお金が続くまで」と3月にスタート。後にこども家庭庁の財政支援を受けられるようになり、被災した生徒が誰でも無料で使えるスペースになっている。

「最後の半月で被災した去年の受験生より、今年の受験生の方がダメージは大きい」という。生活基盤を失っても受験は待ってくれない。「学習量が足りていないと言いたいが、あの環境にいる子どもに頑張れと言うのは酷だ」と気遣う。

避難先の金沢市と塾のある七尾市を行き来する。輪島市にも毎月帰ってはみるが、見慣れた光景とのギャップに苦しみ、すぐに金沢に戻りたくなるという。

「復興まで時間がかかりすぎ、意欲を失った大人の姿を目の当たりにする子どももいる。成長を見込める時期に、上を目指さなくなるのは損失だ」と能登の子どもたちの現状を憂う。

だが地震は、奥能登の教育を戦略的に変える機会でもあるという。超少子高齢化で既存の高校の存続は限界にきていた。「地震が時計の針を10年進めた。これまでのような対症療法では未来はない。野心的な取り組みで生徒を呼び込み、将来の関係人口を増やしてほしい」と期待する。自習室に名付けた「能登國」は「自分たちのアイデンティティーだと言いたい」と語った。