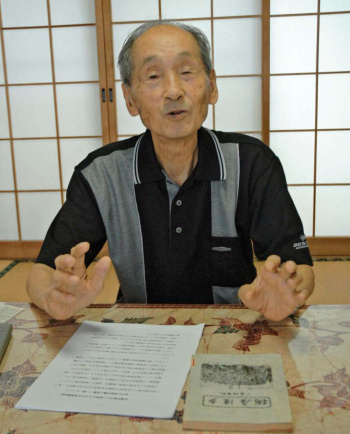

満州でもソ連軍による強制労働があったことを知ってほしいと話す田原豊さん=指宿市東方

■田原豊さん(85)指宿市東方

父親の仕事の関係で末吉町(現曽於市)に住んでいたが、旧制都城中学校を卒業後、中国・大連に渡った。徴兵のため、1944年10月に満州第804部隊(南満州鉄道独立守備隊)に入隊。中国東北部で中国正規軍などと戦闘を繰り返し、ソ連参戦とともにソ満国境近くに移動中、「山海関」で敗戦を知った。

遼陽近くに続々と日本軍が集められ、ソ連軍による武装解除を受けた。奇数番号の付いた中隊は進駐先(満州一帯)に南下、偶数中隊はソ連圏への北上が決まった。北へ送られた部隊はシベリアなどで抑留された。自分の部隊は運よくソ連進駐軍と南下することになったが、真夏の暑いさなか、荷物を背負っての行軍は死ぬ思いだった。

その後、遼東半島の台山屯付近の収容所に入れられた。二重のバリケードが張り巡らされ、2万ボルトの高圧線で囲まれていた。収容所では、進駐軍の兵舎や関連施設の建設のため、強制労働が始まった。四六時中監視がつき、監視兵に「ダワイダワイ(早くしろ)」と追いたてられ、空腹と疲労でふらふらだった。

この後移った収容所でも、セメントの搬送作業や石炭運びを強いられた。時間の制約がある作業が多いため、休憩時間もなく、ぼやぼやしていると自動小銃の尻でどつかれた。時には、貨物車に乗せられて移動、貨物車に寝泊まりさせられての作業もあった。

食事は黒パン2枚と塩汁1杯だけ。重労働や栄養失調に加え、冬場は零下25度くらいにもなり病死する日本兵も多かった。収容所内には死亡した兵士を土葬した土まんじゅうが並び、ススキや野菊などが供えられた。中には食べ物に関するトラブルから、日本兵同士で殴り合いになり、死亡した者もいた。

私は戦闘中に痛めた足のせいで、重労働中に2階から落下、入院することになった。その際にロシア語を学び、退院後はソ連軍将校の当番兵となった。彼らは「日本人は器用で、勤勉。命令もよく聞く」と評価しており、いい労働力と見ていた。そのことが強制労働という悲劇につながったと思う。中には、特殊技能を持つ捕虜に対し、無実の容疑を押しつけ、抑留の期間を長引かせたケースもあったと聞く。

47年5月に大連から復員。これまでは無事に生還できた後ろめたさもあり、抑留中のことはあまり口外しなかった。しかし、日本人捕虜を道具のように扱ったソ連に対する恨みは忘れられない。シベリア抑留とともに、満州内でも強制労働があり、死亡したり、つらい思いをした人たちがいたことを知ってほしい。

日本人捕虜の処遇について、ソ連と日本との間で、捕虜を使役に使うという密約があったといわれている。そのせいか、ソ連による強制労働の問題には政府も代々、責任逃れを続けている。戦後65年が経過し、生きている人も少なくなってきた。抑留者は戦争の犠牲者。国には戦争責任とともに、ソ連の抑留を了承した責任を認めてもらいたい。

(2010年9月14日付紙面掲載)