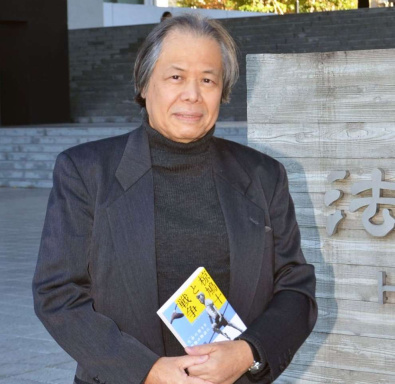

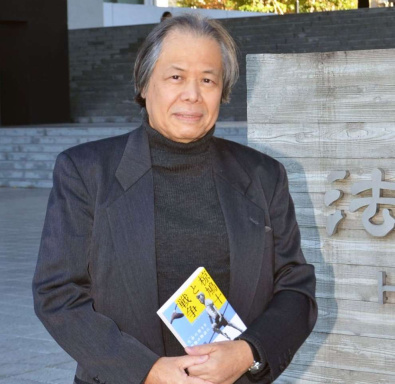

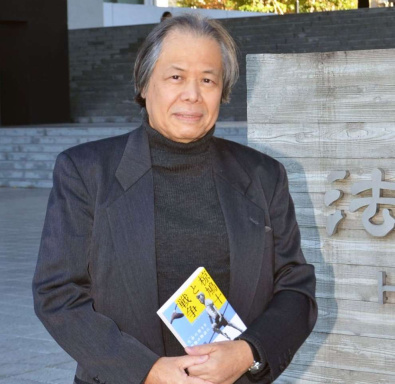

椋鳩十が学生生活を送った法政大学の前に立つ多胡吉郎さん=2024年12月9日、東京都千代田区

自然界に生きる動物たちを通し、生命の尊さをたたえる名作を紡いだ鹿児島ゆかりの児童文学作家、椋鳩十(1905~87年)が今年、生誕120年を迎えるにあたり、作家の多胡吉郎(たごきちろう)さん(68)=静岡県熱海市=は、「椋鳩十と戦争」を刊行した。椋の作品や人生を戦争という視点から見つめ直した。執筆した理由や、取材を通して芽生えた思いなどを聞いた。(連載「つなぐ命の賛歌~椋鳩十生誕120年戦後80年」番外編より)

-執筆のきっかけは。

「2022年2月、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まった。悲惨な映像を目にし、『戦争と命』について考えることが多くなった。その頃、戦時中の鹿屋航空基地に海軍報道班員として派遣された作家・川端康成に関する拙著の講演を鹿児島市で行った。そこで椋の孫・久保田里花さん(53)と知り合ったことから改めて椋作品を読み込み、物語の背景に戦争の影があることに気付かされた」

-戦争がなければ椋の動物作品は生まれなかったか。

「山窩(さんか)を描いたデビュー作『鷲の唄』が、軍国主義の高まる風潮の中で発禁になったことが、動物物語を手がけるきっかけになったのは事実。戦争という時代的な制約の中で、動物を通して愛と命の尊さをつづる椋文学は磨き上げられたと思う」

-取材、執筆を通し椋に対して芽生えた感情は。

「屋久島や甑島など作品の舞台を訪ね、椋の視点を追体験できた。戦前戦中から紡いだ物語が読み継がれているのは、椋作品が『今日性』を持っているから。作品の背景には過去の悲惨な戦争があり、現在も世界中で戦禍は絶えない。今こそ『椋文学のルネサンスを』と言いたい」

「勤労奉仕する加治木高等女学校の教え子を長崎県川棚町に引率した際は、生徒が親に出す手紙の検閲を任された。軍部に不適切と思われそうな箇所を墨で塗るのだが、裏から透かすと何とか読めるように濃さを加減したという。山窩の物語を墨塗りでズタズタにされた経験を持つ、椋らしいエピソードだ」

-好きな作品は。

「屋久島を舞台にした『片耳の大シカ』。ずぶぬれになり命の危機を感じた狩人や少年が、『生きたい、生きたい』と寝ているシカの群れに飛び込んで暖を取るシーンは、椋作品に流れる『命の尊さ』の象徴だ」

「『嵐を越えて』も外せない。軍艦や兵士が登場する異色作だが、ツバメの旅を通して南洋の水兵と日本の家族が優しい心でつながれる物語。椋の気持ちそのもののように感じられる」

-鹿児島に関連する著書も多い。

「九州の南端にあり、『煮こごり』のように日本の文化や精神が濃縮されている気がする。一方で陸の先に海や外国が広がっており風通しがいい。そんな鹿児島から椋作品を世界に発信する風を起こしてほしい」

◇

多胡さんは、かのやばら園(鹿屋市)で12日午後1時半からあるトークショー(無料)と、イイテラス(鹿児島市荒田1丁目)で13日午後1時半開始の朗読・講演会(一般2000円、学生1500円)に参加する。