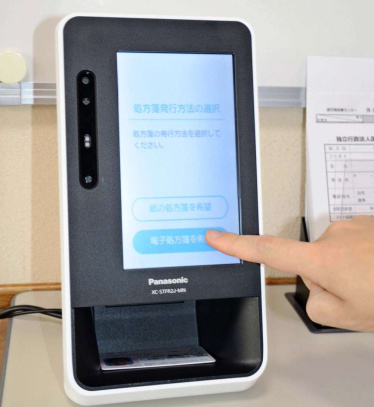

マイナンバーカードの読み取り機で、電子処方箋か紙かを選択する=鹿児島市の鹿児島医療センター

紙の処方箋を電子化した「電子処方箋」の普及が鹿児島県内の医療機関で伸び悩んでいる。厚生労働省によると、2023年の運用開始から25年2月までに導入した県内の病院は12施設(5.2%)、医科診療所は86施設(8.6%)。重複投薬などを防ぐ利点がある一方、システムの導入費が負担になっているとみられる。認知度が低く、発行を希望する患者も少ないのが現状だ。

電子処方箋は、医師が処方箋の内容をサーバーに登録し、薬剤師が情報を見て調剤する仕組み。患者の処方履歴が一元化されて、複数の医療機関や薬局で情報を共有でき、飲み合わせの悪い薬を避けることができる。

鹿児島市の鹿児島医療センターは24年11月に運用を始めた。しかし、患者の大半は紙の処方箋を希望するという。職員の宮崎陽悠さん(35)は「紙を出さないので紛失の懸念はなくなったものの、患者さんに電子処方箋の長所が知られていない」と指摘する。

実際、患者側からは「お薬手帳があるので必要ない」「初めて聞いた」との声が上がる。2~3カ月に1回、同市の病院に通院しているという日置市の農業、上原孝一さん(65)は「知らなかった。便利そうなので使ってみたい」と話した。

一方、医療関係者からは「システム導入の費用対効果が低い」との声も聞かれる。鹿児島市のある病院は費用が約500万円かかり、導入を見送った。担当者は「国の補助が3分の1しかなく、物価高で病院経営は厳しい。補助率を拡大してほしい」と求める。

電子処方箋は健康保険証でも発行できるが、マイナンバーカードがないと薬の処方履歴は見られない。同市のクリニック担当者は「マイナ保険証自体を使う人が少なく、利点が生かせない。まずはマイナ保険証の利用率を高めなければ」と話す。

多くの医療機関や薬局が導入しなければ、メリットは十分に機能しない。政府は補助金を継続し、普及拡大を目指す方針だ。厚労省の担当者は「国民にも使い方や利点を周知していきたい」としている。

■電子処方箋 国の医療DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環で始まった。発行には患者の同意が必要。医師が処方内容をサーバーに登録し、患者は薬局でマイナ保険証などを提示して薬を受け取る。マイナンバーカード取得者向けサイト「マイナポータル」で、処方内容を確認できる。