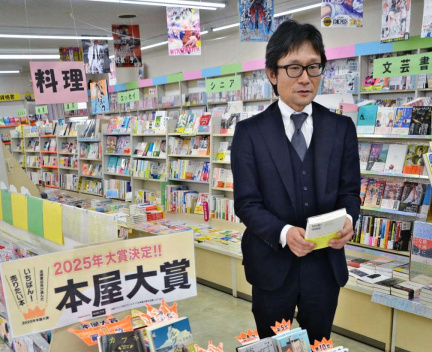

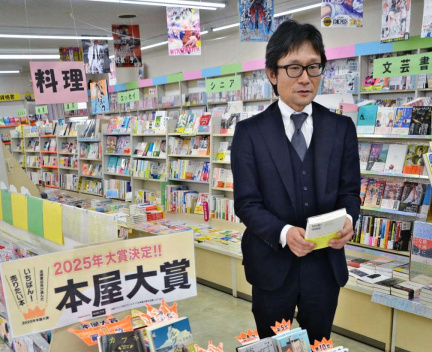

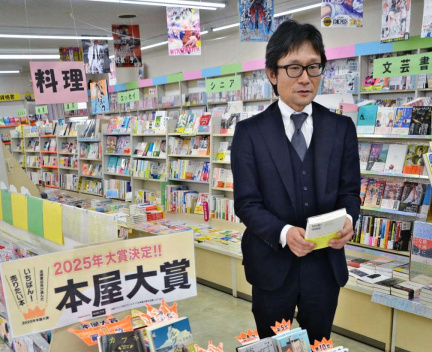

「注目の本が少しでも多く入荷すれば、書店も頑張れる」と語るブックセンターめいわ中山店の椨崇さん=鹿児島市中山町

全国の書店が次々と姿を消している。まちに本屋がない空白自治体は、鹿児島県内でも約4割に上る。背景には人口減少やインターネット通販、電子書籍の拡大などがあり、元々利益率の低い経営で収入はさらに細る。県内では書店が生き残りを模索する中、出版4団体は5月から公立図書館や官公庁に本の定価取引を求めることを決めた。書店復興に向け、国も支援に乗り出した。

「新学期を迎え、学生が参考書や辞書を買いに連日押しかけた。レジがお札であふれても、客対応で事務所に納める暇もなかった」。鹿児島市の出版社・南方新社顧問、湯田忠久さん(79)は懐かしむ。毎年春になると思い出す書店の光景だ。湯田さんは同市の春苑堂書店など県内外の書店に半世紀にわたって勤めた。

日本出版文化センター(東京)のまとめによると、県内の書店は2024年12月時点で103カ所と、05年に比べ6割減少。全国でも06年3月の1万8608カ所から、今年3月に1万422カ所と4割減った。

書店減少の流れが加速し、「書店ゼロ」の自治体は全国で3割近くまで達している。出版文化産業振興財団(同)の調査では、24年11月時点で493と全体の28.2%。鹿児島県内はさらに多く、垂水市や伊佐市など17市町村で39.5%。全国で9番目の高さだ。

□■□

「衝撃的なスピードで書店が減少している。手を打たなければ」。県書店商業組合の椨(たぶ)崇理事長(51)=鹿児島市、ブックセンターめいわ代表理事=は危機感を募らせる。

出版科学研究所(同)によると、国内出版物の販売は1996年まで伸び続けたが、消費税が5%になった97年を境に減少した。

コインランドリーを併設するなど多角的な経営を進めた椨さんの店でも、約15年前から発売日に完売していた雑誌が残るようになった。出版社の対応も変わり、話題本を注文しても半分しか届かないケースが出てきたという。

人口減少、読書離れ、インターネット通販や電子書籍の拡大-。書店減少の背景には、それらにとどまらない複合的な要因がある。

従来型の書店は、取次業者から店の規模やニーズに応じて選んだ本が送られ、売れないと手数料を払って返本できる仕組みをとる。在庫を抱えるリスクはないものの、売り上げの8割は出版社や取次業者に払い、販売の粗利益は約2割だ。

一方、返本率は書籍33%、雑誌47%(2023年、同研究所調べ)。近年は輸送コストが高騰し、出版元が値上げしても利益は出ず、書店の経営を圧迫する。

■□■

店舗販売以外の収入も厳しい。少子化で教科書の取次手数料は減り、新型コロナウイルス禍を機に、病院や飲食店は定期購読をやめた。大量納入が見込めた公立図書館では、行政のコスト削減の観点から指定管理制度の導入が進んだ。

椨理事長によると、図書館の入札では書籍以外に、本を保護する透明フィルムの加工なども含めた落札を条件とする例が増えた。館の管理運営も手掛ける大手書店に比べ、「(中小の地元書店は)装備に対応する人手の確保が難しい。入札で書籍は定価より実質安くなり、参加するメリットがない」と椨理事長は明かす。

本などの出版物は、再販制度で定価販売が義務づけられている。出版界は長年、図書館を含む官公庁にその義務を適用しない規定を設けており、書店の大きな負担になっていた。

出版関連の全国4団体は5月1日付で規定を削除し、官公庁に書籍の定価購入を求めることを決めた。書店の利益を確保し、経営維持につなげる狙いがある。椨理事長は「官公庁が地域の書店に目を向ける契機になる。組合としても自治体に規定の変更を周知していきたい」と期待を寄せる。

経済産業省も支援に乗り出した。昨春、書店復興のプロジェクトチームを発足。今夏、支援策を発表する予定だ。

湯田さんは「書店が復権する新たな取り組みが生まれたら」と話した。