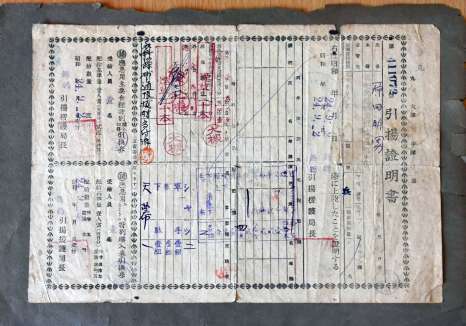

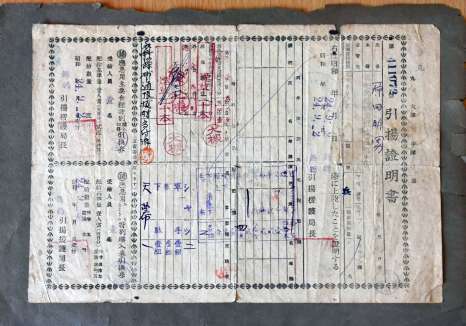

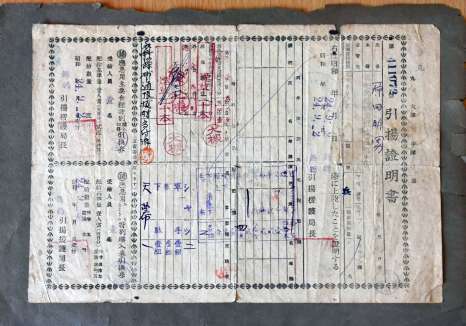

原田明男さんが保管する引き揚げ証明書の原本=4月、霧島市

■原田明男さん(100)=霧島市国分中央6丁目㊦

1945年10月末ごろ、シベリアのチタ地区モロドイの収容所に着いた。シラミが原因の発疹チフスや栄養失調により、ひと冬で671人の捕虜のうち、261人が死んだ。

捕虜は発電所の石炭を補充する作業を強いられたが、私は衛生兵として傷病者の手当てにあたった。薬はなく、言葉をかけることしかできなかった。1日で20人ほど亡くなることもあった。衛生兵はもう一人いたが、シラミを介した感染症で死んだ。

亡くなった人の服は脱がせて、他の人に回した。遺体は裸のまま倉庫に入れ、多くなったらトラックに積んで5、6キロ離れた山に埋めた。私は一度も山には行けなかった。埋めに行った人が言うには、土が凍ってうまく掘れず、体が隠れるくらいの深さしか掘れなかったという。

46年の4月か5月、チタに移動して捕虜名簿を作った。大正14年生まれだと言うと、通訳が1925年と訳した。その時初めて西暦というものを意識した。

約1年後、今度は引き揚げ船が寄港するナホトカに移動した。ナホトカの収容所は第1から第4まであり、まずは1に入った。4まで行けば日本に帰れるとされていた。ただ、私たちはなぜか1から2に行けず、民主化の教育を受けることになった。そこから2年間、労働後に「アンチファシスト」という名の下で勉強した。メーデーも経験し、指導者のような役もさせられた。

49年の9月2日、「明優丸」で京都府の舞鶴港に帰ってきた。乗っていた2000人のうち20人ほど名前が呼ばれ、その中に私も入っていた。ソ連でどんな教育を受けたのか、アメリカの進駐軍から取り調べを受けた。2週間ほどして鹿児島に帰れることになったが、東京・代々木の共産党本部に行くことを警戒された。

聞き取りを受けた海軍の施設で、兵隊にいた4年分の給料として2、3000円もらった。そのお金を全部使ってせんべいを買った。久しぶりに日本、内地の味を味わおうと思った。無心で食べたので味は覚えていない。

まっすぐ牧園に帰ったが、母親ときょうだいは外の目があったのだろう、特段喜んではくれなかった。シベリアから一度だけ手紙を出したことがあり、それを読んだと母親に言われたのを覚えている。「シベリア帰り」「アカ」と呼ばれ、5年間就職できなかった。話す相手もおらず、寂しかった。何をするか分からないと思われていたのか、しばらくは警察が度々家を訪ねてきた。

シベリアで抑留された人たちは、戦争が終わってからの「無駄死に」があまりにも多い。何万人と数字で表現されるが、その一人一人がそれぞれ大変な思いをした。退職後、2000年に初めて戦友会でシベリアの視察に行った。鹿児島から焼酎を持参し、線香を上げた。生かされているという気持ちがずっとあったので、供養ができてほっとした。

戦争を始める人たちには大義名分があるのだろうが、巻き込まれるのは一般の人たち。将来のある子どもたちが犠牲になる。戦争はあってはならないのに、どうして今も世界で続いているのか。

(2025年5月8日付紙面掲載)