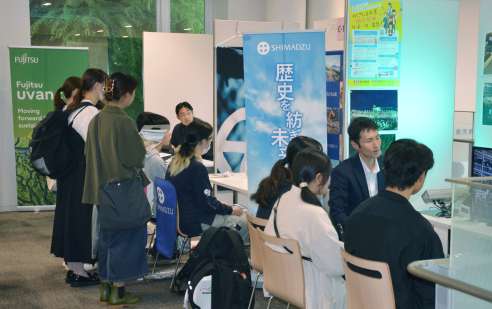

カジュアルな服装で“インターンシップ”に参加する学生ら=5月24日、鹿児島市郡元1丁目の鹿児島大学

2026年春卒業予定の大学生の採用面接が1日に解禁された。鹿児島県内でも就職活動が大詰めを迎えるものの、既に多くは内定者という状況だ。企業間の激しい囲い込み競争に加え、最近はエントリーシートに人工知能(AI)を活用する学生も増え、担当者は「採用も人選も難しい」と苦心する。

5月下旬、鹿児島市の鹿児島大学では約70社がブースを並べた。学生の多くはカジュアルな服装で「合同企業説明会」のような緊張感はない。政府が定める就活ルールでは、会社説明会などの解禁は大学3年時の3月から。そのためイベントは「インターンシップ(就業体験)」を掲げ、1年生から参加できるようになっていた。

ここ数年は学生優位の「売り手市場」が続いている。大手人材サービス業のインディードリクルートパートナーズ(東京)によると、26年卒業予定の大学生の就職内定率は5月15日時点で8割近くに上る。

実際、来場者の多くは3年生以下。法文学部1年の西山輝良斗さんは「先輩などの助言を受け早めに行動している」と意欲的だ。同3年の前野杏奈さんも「多くの先輩が内定をもらっている。今のうちから積極的にインターンに参加し、早めに内定を得たい」。学生の間でも「出遅れは御法度」が共通認識になっているという。

企業側はルールと現実の乖離(かいり)に困惑する。ある酒造メーカーは昨年より、2カ月ほど採用日程を前倒し、1月に選考を終え3月に内定を出した。担当者は「今年はあと数人を2次募集するのみ。他社の様子を見ながら、早めに行動しないと獲得できない」と明かす。

年々早まる採用戦線に、新たな変化も生じている。食品メーカーの担当は、エントリーシートが届き喜んだのもつかの間、どの内容も似通っていて困惑した。「お手本のようなガクチカ(学生時代に力を入れたこと)でのアピールが増えた印象だ」と明かす。

就職情報会社マイナビによる調査では、就活に生成AIを「使ったことがある」と答えた学生は、23年の39.2%から24年は62.9%と急増した。書類作成時間の短縮などの効率化が理由とされるが、先の担当は「これでは書類選考の意味がない」とため息をつく。

情報通信業の採用担当は「AIの活用は理解できる」とした上で、「きれいな文章より、自分らしさを自分の言葉でアピールしてくれたほうが気持ちは伝わる」。新型コロナウイルス禍も収まり、今後は面接重視が進むのではないかと予測した。