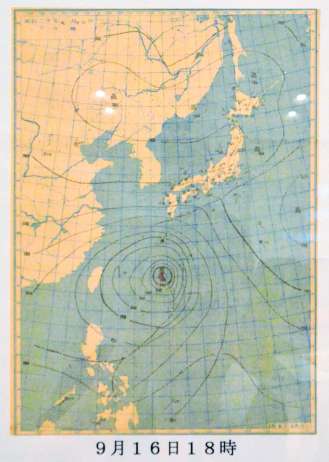

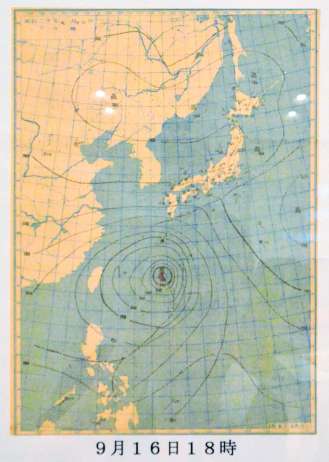

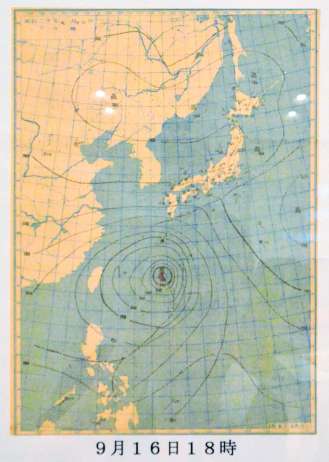

枕崎台風上陸前日の1945年9月16日18時の天気図=広島市中区の江波山気象館

1945年9月17日、終戦まもない日本本土に上陸した枕崎台風は、原子爆弾で大きな被害を受けた広島県で多数の犠牲者を出した。戦後80年の節目にあたり、広島市江波山気象館(旧広島地方気象台)は今年8月、当時の天気図や被害写真を公開した。関係者は「原爆投下の歴史に限らず、人々が立ち直ろうとした矢先に起きたこの出来事を知ってほしい」と訴えている。

台風は45年9月17日午後2時35分ごろ、鹿児島県枕崎市付近に上陸したことにちなみ、「枕崎台風」と名付けられた。大型で、秒速20メートル以上の暴風雨が日本各地に被害を及ぼし、昭和の三大台風の一つとされている。

次第に勢力は増し、同日午後10時40分ごろ、広島県に上陸した。1時間で観測された最大雨量は57.1ミリ。最低気圧961.7ヘクトパスカルは広島県で記録された中で最も低く、一日の降水量は統計開始以来5位の195.5ミリだった。

全国の死者・行方不明者は3756人。うち2000人余りが広島県内の犠牲者だったという。同気象館の脇阪伯史主幹学芸員によると、広島市や呉市、その周辺地域で河川氾濫や土砂災害が発生した。現在の廿日市市にあった大野陸軍病院は、近くの丸石川で起きた大規模土石流の直撃を受け、被爆し療養中の患者や医療従事者、被爆調査に訪れた京都大学の研究員ら150人以上が命を落とした。

原爆被害直後で社会基盤がぜい弱な中、自然災害による惨禍が重なった。脇阪主幹学芸員は「情報を伝える手段があれば、被害はもっと抑えられたかもしれない。終戦後すぐに起きた災害を教訓としなければ」と話した。