〈資料写真〉鹿児島県議会

県議選も1票の格差深刻 鹿児島県姶良市区は最大2.14倍 志布志・曽於、指宿も2倍超 専門家「1人区解消含め議論を」

2025/10/24 14:30

5年ごとに実施する国勢調査の20年確定人口は158万8256人。9月の各市町村の推計人口を積み上げた県人口は約7万5000人減り、151万3281人。議員1人当たりの人口は2万9672人と3万人を割り込み、20年調査時より1470人減っている。

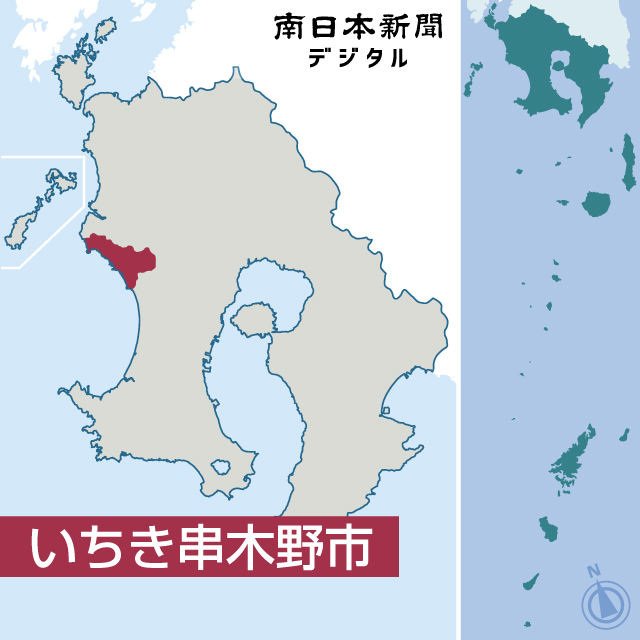

議員1人当たりの人口が最も少ないのは薩摩郡区(定数1)の1万7957人。次いで枕崎市区(同)の1万8002人、離島などへの配慮を理由に1増とする西之表市・熊毛郡区(定数2)の1万8121人。薩摩郡区と、1人当たり人口が最多の姶良市区(定数2)との格差は2.14倍で、志布志市・曽於郡区(定数1)が2.13倍、指宿市区(同)は2.0倍となった。

11年の県議選以降、条例で総定数「50人」、付則で「51人」を続ける。検討委は非公開。24日の会合では、鹿児島市・鹿児島郡区を2減、日置市区と奄美市区を各1増、西之表市・熊毛郡区を1増とする特例の取り扱いも協議する。25年国勢調査の速報値も踏まえ、26年6月をめどに定数の条例成立を目指す。

議会が9月に意見聴取した学識経験者ら7人のうち、広島大学の新井誠教授は「1人区と他選挙区との選択の幅や質の格差解消は求められる」と指摘。一般財団法人行政管理研究センターの岡野裕元研究員は1人区で相次ぐ無投票を避けるため「任意合区が肯定されてもよいのでは」と述べた。両者とも定数削減には慎重だった。

鹿児島大学の平井一臣名誉教授(政治学)は「1票の重みがあまりに隔たる状況は有権者の視点から問題がある」と強調。「都市部は大選挙区制、地方は小選挙区制とばらつきが激しい。現職有利の1人区解消を含め、公開の場で積極的な議論が県民理解には必要」と話した。