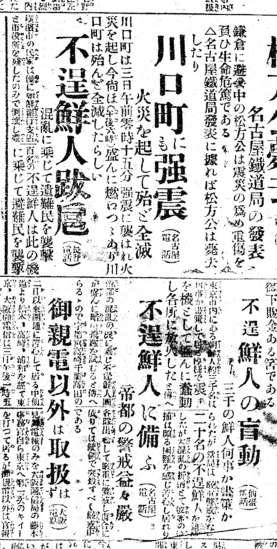

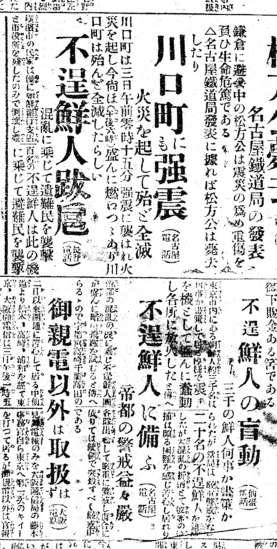

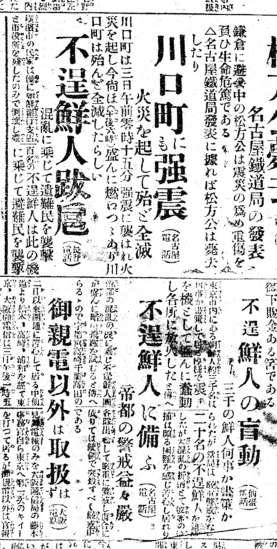

朝鮮出身者が避難民を襲撃していると報じる鹿児島朝日新聞の記事(1923年9月4日付)

1923年の関東大震災では「朝鮮人が暴動を起こす」などの流言が広がり、朝鮮半島出身者らが虐殺された。流言やデマが被災地を混乱に陥れる光景は、今も変わらない。2016年の熊本地震では誤情報が交流サイト(SNS)で瞬く間に拡散。専門家は「信頼できる発信元を見極める習慣を身に付けて」と呼びかける。

「不逞(ふてい)鮮人の跋扈(ばっこ)横暴を極め無秩序の状態」-。震災から2日が過ぎた9月3日付の鹿児島朝日新聞(南日本新聞の前身)。朝鮮半島出身者を「不逞鮮人」と表現し、横暴を働いているという動きを報じた。

4日付には「混乱に乗じて避難民を襲撃」「爆弾を持って横行」「大建築に放火せんとす」などと掲載。ただ5日付では「順良鮮人に暴行をするな」と流言を一部打ち消すような記事も確認できた。

関東大震災後も災害が起きるたび、流言やデマは繰り返されてきた。「地震自体が信じられない状況。不安な情報ほど気になってしまった」。熊本地震で被災し、南さつま市に家族で移住した田中愛子さん(39)は振り返る。

地震直後「熊本市の動物園からライオンが逃げた」との根拠のない情報がSNSなどで拡散。田中さんにも知人から注意を促す連絡が次々に入った。ライオンが襲ってくるとおびえ、夜はしばらく眠れなかったという。

近年、SNSの存在感は災害時でも高まっている。防災・危機管理サービスを提供する「スペクティ」(東京)の2020年調査によると、8割以上の人が災害時にSNSの有用性を感じると回答した。

一方、被災地ではない地域から悪意ある情報を流したり、外国人への差別感情をあおったりする投稿も目立つ。東洋大学の小笠原盛浩教授(社会情報学)は「人々が曖昧な状況で不安を感じているほど流言やデマが広がりやすい」と指摘する。

虚偽情報は事実と比べて6倍の速さでSNS上を拡散し、拡散範囲は100倍になるという研究結果もある。「人工知能の発達で、偽の画像か被災地の画像か判別しづらくなることも考えられる。報道機関の責任は今も重く、デマを打ち消す役割も担ってほしい」と小笠原教授。

SNSの活用法について、NPO法人ネットポリス鹿児島の戸高成人理事長は「行政機関の発信やライブ映像などに着目し、SNS情報を精査する作業が欠かせない。不確かであれば安易に広げない意識が重要」と訴えた。