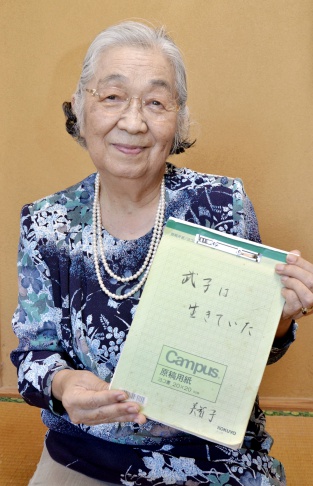

妹との再会の経緯をつづった手記を手にする花田美智子さん=鹿児島市郡山町

■花田 美智子さん(82)=鹿児島市郡山町

1988(昭和63)年7月、私と父原口楠雄は上京し、中国残留孤児訪日団の中から妹武子を探し当てた。山東省の張鳳香さんの前で父が「私の娘です」と断言したのだ。それから10日後、「99%姉妹」という血液鑑定の結果が届いた。戦後43年間待ち望んだ再会。誰もが「奇跡」とたたえた。

45(昭和20)年8月15日、6歳の私は、旧満州東安省の病院で終戦を知った。父と母豊美恵(ふみえ)、1歳の弟和秀とともに、三つ下の妹の入院先にいた。敗戦の悲報に、ベッドを囲み立ちすくんだ。

特務機関に所属していた父は、勤務先へ向かったその日にシベリア送りとなった。残された母子4人で最寄りの駅へ急いだ。父と別れた瞬間から、1年におよぶ逃避行が始まった。

日本人同士で集い、徒歩や列車で日本への船が出る大連を目指した。母と子は手をつなぎ歩け歩けの日々。新京(現長春)でしばらく滞在した。母は病弱な妹を知人宅に預け、満州鉄道でパンや菓子を売る仕事で日銭を稼いだ。

大連への移動が再開すると、母は妹を引き取りに行った。私と弟は避難所の階段に座り一日中、帰りを待った。母は夕方、おんぶひもを手に1人で帰ってきた。妹の預け先はソ連軍の支配下になっていたのだ。母は「武子は預けたおばちゃんが優しくしてくれるはず。あなたたちは必ず日本に連れて帰る」と言った。3人で抱き合って泣いた。

逃避行中は過労や栄養失調で毎日死人が出た。遺体は野辺に埋められ、時に川へ流された。馬車に山積みされた子どもの死体、むしろからはみ出した手足がぶらぶらする光景は今も脳裏を離れない。

46年秋、やっとたどり着いた大連で、体調を崩していた母は担架で日赤の船に運ばれた。私と弟も一緒だった。帰国を果たすと、疲労困憊(こんぱい)の母は、市来町の実家で1年間病床に伏し、47年10月、31歳で亡くなった。最期の夜。祖母が「ふみどーん」と呼ぶと母は目を閉じたまま「はーい」。私は母の枕元に座って二人のやりとりを見守った。

父の日本帰国通知を受けたのは、母の4年目の命日だった。父は51年秋に帰国し3年間公職追放された後、教職に就いた。ソ連による洗脳を警戒したのかもしれない。無職の間は極貧生活が続いた。

生活が落ち着くにつれ、私たちは中国に残した妹への思いを募らせた。日中国交回復後、81年に中国残留孤児の訪日が始まり、福岡や大阪へ奔走した。しかし、互いの記憶が一致する点がなく、血縁関係の確認には至らなかった。

妹との“奇跡の再会”には内情があった。残留孤児との面会後、父は私に「たとえ娘でなくても引き取りたい気持ちだった」と打ち明けた。父の直感というか、いちずな思いがなければ、血液鑑定すら受けられず、すれ違いに終わっていただろう。

翌年1月、妹の一時帰国が実現すると、父は「人生最高の喜び」と泣いた。妹は中国で教師として働き、息子3人を医師と教師に育て上げた。養父母らに恩返しを、と中国人として生きる道を選んだ。戦争で引き裂かれた家族の絆。長い年月を経て再会を果たし、面会や文通を重ね、新たな絆が太く結ばれた。

※2020年9月30日付掲載