【衆院選鹿児島 論点を問う】「緊急事態条項」コロナ対策での適用は妥当か 「9条」は? せめぎ合う憲法論議

2021/10/26 07:30

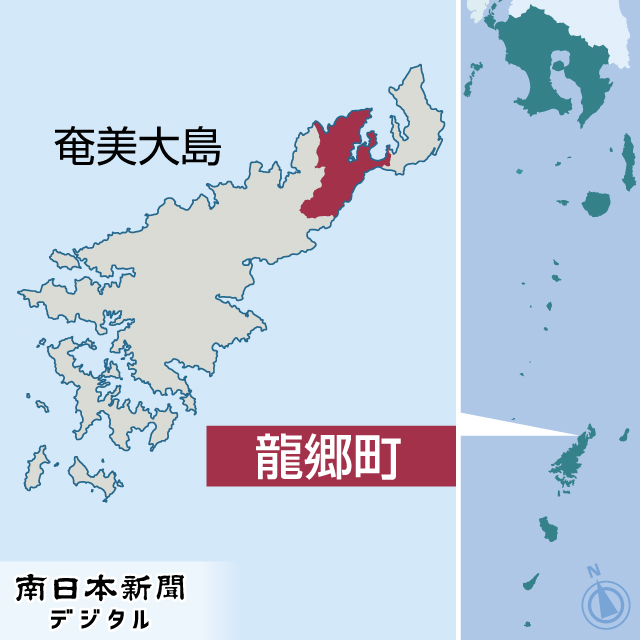

盆など県外から鹿児島への帰省シーズンに感染者が増えた印象があり、「首都圏をロックダウン(都市封鎖)し、移動を止めればよかったのに」と考える。妻の実家は離島。医療体制が脆弱(ぜいじゃく)な島にコロナが広がった時も、県外からの来島者が影響していると感じた。

時短で家にいる時間が増えて報道に触れる機会が多くなり、自然と政治に目が向いた。「海外はより強い行動の制約があるようだが、日本はどうか。厳しく規制するには憲法改正が必要かもしれない」。コロナ前は憲法改正への関心が薄かったが、最近は興味を持つようになった。

■権限強化

憲法改正手続きを定めた改正国民投票法が6月、自民や立憲民主などの賛成多数で可決、成立した。ただ改憲発議に関し、与党が「法律上は今でも可能」とする一方、立民は「直ちにという話にならない」とし、論議の行方は見通せない。

自民党は18年、9条への自衛隊明記や緊急事態条項新設など改憲案4項目をまとめた。岸田文雄首相も前向きな姿勢を示す。条項新設は大災害など非常時での内閣の権限強化を念頭に置くが、党内には強い強制力を伴う外出制限やマスク着用などコロナ対策での適用を訴える声もある。

これに対し有識者からは「コロナ対策での権利の制約ならば、公共の福祉に基づき現行法で対処できる」との指摘が相次ぐ。護憲派からは「自由や権利が奪われる」との声が上がる。

「憲法は絶対に変えてはいけない」と力を込めるのは鹿児島市の女性(84)だ。小学2年生だった1945年4月8日、空襲に遭った。それから終戦まで防空壕(ごう)で暮らした経験がある。「戦時中、国民は赤紙1枚でいや応なしに国に従った。条項新設はそれと同じになる恐れがある」と危惧する。

■検討課題

コロナ下で緊急事態条項の憲法への新設が話題に上る中、京都大学法学研究科の曽我部真裕教授(47)=憲法=は「コロナ対策というシンプルな視点だけで賛成することがないよう有権者は注意してほしい」と警鐘を鳴らす。

立民など野党4党が7月、憲法53条に基づき臨時国会の召集を求めたものの、政府は拒否した。曽我部教授は「明らかに違憲だ」と強調。こうした対応を取った与党を念頭に「国の権力乱用をチェックすることが重要。緊急事態条項の議論にはその仕組みがないことも含めて検討課題がある」と指摘する。

改憲論議の在り方にも疑問を呈する。各党は「緊急事態条項」「9条」など条文の検討に終始し、主義主張が前面に出て議論が深まらない傾向があるとみる。「条文改正に固執せず、現在の国の課題にどう向き合うかが大切だ。安全保障や教育など各課題を解決するために憲法が壁になる場合、(改憲を)検討するのが望ましい」と話す。